Доклад: Философия образования. Образование и философия в средние века

Образование, наука и философия. Выполнил: ученик 6 класса, Павлов Дмитрий Проверил: учитель истории, Клюквина Е.Ф. 2012 г.

Возникновение университетов сыграло наиболее значимую роль для развития Запада и в частности для развития отдельных наук и философско-богословских мыслей, которые были актуальны для средневековья. Также эпоха расцвета способствовала совершенствованию средневековых наук и философии, которая поднимала тему соотношения веры, разума и жизненного опыта. Образование:

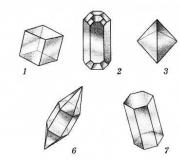

Образование - "семь свободных искусств" . Для столь фундаментального развития образования в целом и возникновения такого важного института общества, как университет, ключевое значение имели античные традиции. Важную роль в этом сыграл Фома Аквинский, чей философско-богословский синтез дал ответ на многие вопросы. Развитие культуры положило начало образованию различных образовательных структур, выделяли разные типы школ: приходские, кафедральные и монастырские.

В монастырских школах преподавали грамматику, диалектику, риторику, а для учебных заведений более высокого уровня были введены такие предметы, как математика, геометрия, религиозная астрономия и музыка. Совокупность этих предметов называли «семью свободными искусствами». В основном, школы удовлетворяли все требования церкви к обучению, но со временем были организованы школы светского типа, которые могли быть профильными. Поэтому параллельно с церковно ориентированными школами образовывались городские учебные заведения и рыцарская система образования, которую называли «семью рыцарскими добродетелями».

Наука и философия: Крупнейшие средневековые ученые и мыслители создавали разнообразные учения, которые способствовали развитию философии и науки. Выдающийся ученый Пьер Абеляр считал, что основой должно быть свободное мышление и открытый всему разум, а Бернар Кллервонский настаивал на том, что лишь Божья милость поможет людям открыть тайны мироздания. Талантливый ученый деятель Фома Аквинский создал бесценную энциклопедию знаний о Боге и окружающем мире, которая была изложена в виде логических цыпочек. Одним из самых необычных мыслителей эпохи расцвета средневековья считают Роджера Бэкона, который совмещал в своей разнообразной деятельности теоретический и практический подходы к экспериментальным наукам. В своих знаменитых произведениях «Основы естествознания», «Компендиум философии», «Большое сочинение» он подчеркивал значение экспериментального естествознания для укрепления веры человека. Он усердно изучал структуру научного знания, и включал в свои труды размышления о важности внутреннего, духовного опыта, совмещенного с его практичным осмыслением и жизненным опытом. Был знаменитым трактат Фомы Аквинского «Сумма теологии», который разделен на главы, включающие в себя один вопрос и обширные рассуждения на заданную тему. В нем были подняты самые актуальные вопросы для средневековой науки и философии. Фома Аквинский

Спасибо за внимание!

Поскольку в Средневековье всякое развитие мысли происходило в рамках христианского мировоззрения, под его влияние попала и такая традиционно свободная сфера интеллектуальной деятельности, как философия. Это принципиально отличает средневековую философию от предшествующей античной и последующей философии Ренессанса.

Уже в период поздней античности появляется тенденция к сближению философии с религией. Источником истины становится религиозная мистика, а не система рационального доказательства (неопифагорейство, учение Филона Александрийского, неоплатонизм). Зарождающееся христианство боролось за свое “место под солнцем” с античной языческой философией. Поэтому философские элементы христианского мышления развивались в конфронтации с античной мудростью (Тертуллиан, гностики, апологеты и “отцы церкви”).

Процесс отвержения и принятия античной философии в истории средневековой мысли проходит различные стадии и формы. Следующей фазой развития религиозной философии стали труды Августина Блаженного (IV – V века), в которых были заложены основы христианских догматов. Учение Августина стало определяющим духовным фактором средневекового мышления Западной Европы, провозгласив познание Бога и божественной любви единственной целью и единственной ценностью человеческого духа, утверждая превосходство души над телом, воли и чувств над разумом. Августин сделал Бога центром философского мышления и средоточием формирующегося теоцентрического мировоззрения. Августинская традиция долго считалась единственным типом ортодоксальной философии (ее отголоски можно встретить в теоретической мысли реформации, Янсенизме и Картезианстве XVII века, в современной протестантской и католической теологии).

Единство религии и философии, общий язык латынь и теологическая унифицированность католицизма привели к тому, что философия преподавалась лишь в монастырских школах для будущих священников. Окончательно перестав быть свободной уже в период раннего Средневековья, философия сосредоточила свои усилия не на исследовании общих закономерностей действительности, а на поиске рациональных доказательств того, что провозглашала вера.

Монополия церкви на все формы духовной жизни коснулась не только интеллектуального знания, но и системы образования. Первые известные школы раннего Средневековья создавались при монастырях для обучения духовенства, монастырские школы заимствовали предметы, изучаемые в эпоху античности, так называемые “семь свободных искусств”, которые трактовались теперь в соответствии с новым религиозным мышлением. Риторика рассматривалась как искусство составлять проповеди; диалектика – как умение вести беседы, спорить и доказывать справедливость того или иного положения религиозных текстов с помощью формальной логики; арифметика – как знание правил счета, а также умение толковать символическое значение чисел; геометрия, куда входила и география, давала элементарные сведения об измерении пространств и составлении чертежей; астрономия сводилась к умению пользоваться календарем и исчислять даты религиозных праздников.

Картина мироздания также рассматривалась в свете положений Священного Писания. Античные представления о вечности существования мира отрицались. Вселенная, как и человек, считалась творением Бога, господствовала геоцентрическая теория ее строения (вселенная представлялась как система концентрических сфер, в центре которых располагалась неподвижно Земля, вокруг которой вращались Солнце, Луна и планеты; затем следовали неподвижные звезды, а в самой верхней сфере находились Бог и ангелы).

Опытно-экспериментальное знание и рационально-логический метод постижения реальности были вытеснены авторитетом Священного Писания и крупных церковных деятелей (Августин Блаженный, Исидор Севильский и др.), хотя даже отцам церкви при разработке догматов христианской религии приходилось иногда обращаться к античному наследию – астрономии, анатомии, геометрии Евклида, логике Аристотеля и т.д.

Принятие христианства способствовало распространению грамотности и письменности. Тексты Священного Писания требовалось уметь читать при проведении богослужения, а также распространять по всему христианскому миру. С этой целью при монастырях помимо школ существовали скриптории (специальные ремесленные мастерские, в которых монахи переписывали священные тексты). Некоторое оживление в просвещении наметилось в VIII – IX веках в период так называемого “Каролингского возрождения”. Это было вызвано объективной необходимостью: огромной империи Карла Великого требовался образованный административный аппарат (судьи, писцы, секретари). Были приглашены видные ученые из разных стран (Павел Диакон из Италии, Теодульф из Испании, англосакс Алкуин, которому была поручена организация школьного обучения). Карл Великий был поклонником античной культуры. Его заслугой было собирание античных рукописей, к которым делались комментарии, давались объяснения, пересказы. При дворе был создан литературный кружок, так называемая “дворцовая академия”. Члены кружка читали творения античных авторов и в подражание им сами писали поэтические и прозаические произведения.

Система религиозного образования также претерпела существенные изменения. В период правления англосаксонского короля Альфреда в IХ веке были открыты школы при епископских кафедрах, делались переводы книг с латинского на англосаксонский, начала регулярно вестись летопись всех важнейших государственных событий.

В эпоху зрелого Средневековья (XII – ХIV века) влияние церковного мировоззрения на процесс образования ослабевает. Формирование городской культуры с ее светским характером и откровенно земными устремлениями стало основой появления первых европейских университетов. Однако роль церкви в организации учебных учреждений остается доминирующей, школы по-прежнему создаются либо при монастырях, либо при епископских кафедрах. Из епископских школ иногда возникали университеты, если в школах были крупные профессора богословия, философии, медицины и римского права. В 1200 году был основан Парижский университет, а в XIII – XIV веках – Оксфордский и Кембриджский в Англии, Саламанкский в Испании, Гейдельбергский, Кельнский и Эрфуртский в Германии. В конце XV века в Европе насчитывалось 65 университетов, большинство которых было учреждено с санкции римской курии. Преподавание велось в форме лекций на латинском языке. Основным объектом изучения были труды авторитетных церковных и античных авторов. На темы богословского и философского характера устраивались публичные диспуты, в которых участвовали профессора и студенты.

Средневековая университетская наука получила название схоластики (от лат. schola – школа). Наиболее ярко схоластика отразилась в средневековом богословии. Ее цель состояла не в открытии нового, а в систематизации уже имеющегося. Схоластика опиралась на положения Священного Писания и Священного Предания, а также на древних философов, главным образом, Аристотеля. У Аристотеля схоластика взяла не только некоторые идеи, но и позаимствовала саму форму изложения – в виде системы сложных суждений и умозаключений. Слабой стороной этого метода в схоластике было пренебрежительное отношение к опыту и догматизм выводов. Основателем ранней схоластики был Ансельм Кентерберийский.

Положительное значение схоластики состояло в развитии формальной логики как метода мышления и в обязательном включении произведений Аристотеля в программу университетского обучения. Помимо этого, схоласты познакомили Западную Европу с трудами не только греческих, но и арабских ученых. Стремясь разобраться во многих вопросах философии и богословия, они обращались не только к вере, но и к разуму человека, предлагая постигать суть явлений с позиций изучения, рассуждения, понимания.

Одной из центральных проблем схоластики стал спор номиналистов и реалистов о природе общих понятий – “универсалий”. Этот спор был своеобразным продолжением дискуссии, возникшей в античный период между идеалистами (последователями Платона) и материалистами (последователями Демокрита и Лукреция). Следствием этого спора было появление в рамках схоластики нового направления – концептуализма, ярким представителем которого стал магистр парижской школы Пьер Абеляр. Его главный тезис (“Я понимаю для того, чтобы верить”) подрывал догматы церкви, ставившие веру выше познания. Так как главным источником понимания действительности для Абеляра стал воспринимаемый и обобщаемый нашим разумом окружающий мир, церковь признала его учение еретическим.

Крупными представителями ортодоксального направления в схоластике были Альберт Великий (XII век), автор сочинений богословского и естественнонаучного характера, и Фома Аквинский (XIII век), который выдвинул идею гармонии веры и разума, но сохранил приоритет в вопросах познания за богословием. Рассматривая вопросы, связанные с принципами социального устройства общества, он исходил из тезиса о том, что все созданное Богом совершенно, утверждал приоритет духовной власти над светским государством, принцип сословной организации общества, а в вопросах, связанных с экономической жизнью своего времени, – естественный характер частной собственности. Наряду с рациональными принципами постижения мира и Бога, предложенными схоластикой, в период Средневековья складываются иррациональные направления, в частности мистика. Мистики считали, что религиозные доктрины познаются путем интуиции, озарения, молитв и бдений (яркими представителями мистики были Бернард Клервосский, Иоганн Таулер, Фома Кемпийский и др.).

Редкими в эпоху Средневековья были попытки обосновать необходимость опытного метода в изучении природы. Враждебные церковной идеологии точные и естественные науки воспринимались как опасное вольнодумство. Тем не менее в самой церковной организации появлялись сторонники опытного знания. Так, монах францисканского ордена Роджер Бекон (XIII век) опытным путем установил способы получения многих химических веществ и в своих сочинениях выдвинул ряд замечательных догадок о возможности создания различных аппаратов и механизмов, расширяющих возможности человека и облегчающих его труд. Как и вольнодумные идеи П. Абеляра, сочинения Р. Бэкона католическая церковь предала анафеме, а сам он провел в заключении 14 лет.

Возрастание критического духа философской мысли в рамках схоластики привело к отмиранию крупных теологических систем на рубеже XIV – ХV веков. Основной причиной потрясения было углубление классовой дифференциации общества, расцвет городской цивилизации, возрастание в жизни средневекового социума роли мещанского сословия. Культурная жизнь, постепенно становясь более светской, затрагивала и духовную область. Церковная организация и теократическая идеология переживают кризис, который сопровождается не только жестокой борьбой за власть со светскими правителями, но и усилением альтернативных ортодоксальной христианской доктрине мощных еретических течений в Западной и Центральной Европе.

Еретические течения .

Еретические учения были важной частью духовной культуры Средневековья. Их возникновение относится к периоду официального признания христианства в качестве государственной религии, а их многообразие было явственным выражением ценностных приоритетов разных социальных групп – как феодальных верхов, так и широких народных масс. То, что всякое недовольство существующим миропорядком в эпоху средних веков принимало характер богословской ереси, косвенно подчеркивало особую роль церкви во всех сферах жизни того времени и в целом религиозный характер мышления и сознания эпохи. Ереси отражали специфику религиозного сознания представителей третьего сословия, в том числе и нарождающейся буржуазии.

Бюргерские ереси выражали протест мелких городских собственников против феодальных порядков и прежде всего против церковных установлений; требовали ликвидации привилегий для духовенства, предлагая в качестве идеала раннехристианскую “апостольскую” церковь.

Крестьянско-плебейское еретическое движение носило более радикальный характер и содержало требования установления фактического равенства между людьми в социуме (лолларды, табориты). Несмотря на значительные догматические различия, бюргерские и крестъянско-плебейские ереси объединяло одно – резко отрицательное отношение к духовенству. Еретики называли церковь “вавилонской блудницей”, а папу римского – “наместником Сатаны”. Единственным источником веры они признавали Священное Писание (канонические евангельские тексты) и совершенно отвергали Священное Предание (писания отцов церкви, постановления соборов, папские буллы). Помимо идей “апостольской бедности”, большое распространение получили мистические настроения, основанные на особой трактовке библейских пророчеств – в первую очередь Апокалипсиса. На рубеже Х и XI веков западноевропейское общество ожидало конца света, Страшного суда и второго пришествия Христа. Ересиархи Иоахим Флорский и Дольчино предрекали неизбежный переворот и установление “тысячелетнего Царствия божия” на земле. Эти идеи нашли отражение в течениях “хилиазма” и “милленаризма”. Другое направление в мистике утверждало, что “божественная истина” заключена в самом человеке, и отрицало тем самым необходимость церкви. Особое распространение еретические движения получили в наиболее экономически развитых странах средневековой Европы – Италии и Франции, вылившись в течения “катарства” и “ вальденства”. На рубеже XIV и XV веков в своих наиболее радикальных формах они стали идеологией революционных восстаний, а также создали теоретическую основу ранних реформаторских движений, получивших развитие в эпоху Возрождения.

Педагогический колледж № 12

по курсу «Основы философии»

на тему: «Средневековая философия»

студентки 31 группы Ш

Громовой Аллы Павловны

Преподаватель: Спиваков М.М.

- Исторический обзор. Средневековье.

- Обзор философских идей Средневековья.

- Фома Аквинский. Жизнь и учение.

- Литература.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Средними веками культурологи называют длительный период в истории Западной Европы между Античностью и Новым Временем. Этот период охватывает более тысячелетия - с V по XV века. Можно выделить три периода Средневековья:

· Раннее Средневековье, от начала эпохи до 900 или 1000 годов (до X - XI в.в);

· Высокое (Классическое) Средневековье - от X -XI веков до примерно XIV века;

· Позднее Средневековье, XIV- XV века.

Средневековье - время, когда в Европе происходили бурные и очень важные процессы, такие, как вторжение варваров, закончившиеся падением Римской империи. Варвары селились на землях бывшей империи, ассимилировались с ее населением, создавая новую общность Западной Европы. Новые западноевропейцы при этом, как правило, принимали христианство, которое к концу существования Рима стало его государственной религией. Христианство в различных его формах вытесняло языческие верования, и этот процесс после падения империи только ускорился. Это второй важнейший исторический процесс, определявший лицо раннего Средневековья в Западной Европе. Третьим существенным процессом было формирование на территории бывшей Римской империи новых государственных образований, создававшихся теми же «варварами». Племенные вожди провозглашали себя королями, герцогами, графами, постоянно воюя друг с другом и подчиняя себе более слабых соседей. Характерной особенностью жизни в раннее Средневековье были постоянные войны, грабежи и набеги, которые существенно замедляли экономическое и культурное развитие. В период раннего средневековья идейные позиции феодалов и крестьян еще не оформились и крестьянство, только рождавшееся как особый класс общества, в мировоззренческом отношении растворялось в более широких и неопределенных слоях.

Задача церкви состояла в том, чтобы по возможности сглаживать социальные конфликты и антагонизмы. Обращаясь к сильным мира сего, она взывала к милосердию по отношению к угнетенным и обездоленным. Это сочувствие проистекало в значительной мере из социального учения церкви, которая превозносило бедность, считая ее, идеальным состоянием. В условиях всеобщего упадка культуры сразу после распада Римской империи, только церковь в течение многих веков оставалась единственным социальным институтом, общим для всех стран, племен и государств Западной Европы. Церковь была не только главенствующим политическим институтом, но и имела доминирующее влияние непосредственно на сознание населения. В условиях тяжелой и скудной жизни, на фоне крайне ограниченных и малодостоверных знаний об окружающем мире, церковь предлагала людям стройную систему знаний о мире, его устройстве, действующих в нем силах. Эта картина мира целиком определяла менталитет верующих селян и горожан и основывалась на образах и толкованиях Библии. Вся культурная жизнь европейского общества этого периода в значительной степени определялась христианством. Огромную роль в жизни общества того времени играло монашество: монахи брали на себя обязательства «ухода из мира», безбрачия, отказа от имущества. Однако уже в VI веке монастыри превратились в сильные, нередко - очень богатые центры, владеющие движимым и недвижимым имуществом. Многие монастыри были центрами образования и культуры.

В период классического, или высокого Средневековья, Западная Европа начала преодолевать затруднения и возрождаться. С X века укрупнились государственные структуры, что позволило собирать более многочисленные армии и до некоторой степени прекратить набеги и грабежи. Миссионеры понесли христианство в страны Скандинавии, Польши, Богемии, Венгрии, так что и эти государства вошли в орбиту западной культуры. Наступившая относительная стабильность обеспечила возможность быстрого подъема городов и экономики. Жизнь стала меняться к лучшему, в городах расцветала своя культура и духовная жизнь. Большую роль в этом играла та же церковь, которая тоже развивалась, совершенствовала свое учение и организацию.

Позднее Средневековье продолжило процессы формирования европейской культуры, начавшиеся в период классики. Однако ход их был далеко не гладким. В XIV-XV веках Западная Европа неоднократно переживала великий голод. Многочисленные эпидемии, особенно чумы, принесли неисчислимые человеческие жертвы. Очень сильно замедлила развитие культуры Столетняя война. В эти периоды неуверенность и страх владели массами. Хозяйственный подъем сменяется длительными периодами спада и застоя. В народных массах усиливались комплексы страха перед смертью и загробным существованием, усиливаются страхи перед нечистой силой. Однако, в конце концов, города возрождались, люди, уцелевшие от мора и войны, получили возможность устраивать свою жизнь лучше, чем в предыдущие эпохи. Возникли условия для нового подъема духовной жизни, науки, философии, искусства. Этот подъем с необходимостью вел к так называемому Возрождению или Ренессансу.

ОБЗОР ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средневековая философия (в Западной Европе) – философия феодального общества, развивавшаяся в эпоху от крушения Римской империи (Vв.) до возникновения ранних форм капиталистического общества (XIV – XVвв.).

Господствующей идеологией была религиозная. Школа, просвещение перешли в руки церкви, догмы которой лежали в основе всех представлений о природе, мире, человеке. Развитие школ и основание первых университетов поставили перед философией задачу помочь церкви в философском обосновании догматов веры. Философия на ряд веков стала «служанкой богословия». Перед средневековыми философами возникли сложные вопросы об отношении единичного к общему и о реальности общего. В зависимости от способов их решения религиозная философия (схоластика ) выработала ряд точек зрения; основными из них были вступившие в борьбу между собой учения реализма и номинализма.

Идейная борьба в средневековой философии была не только борьбой внутри схоластики: самой схоластике противостояла мистика , которая ставила авторитет церкви и ее учений ниже, чем свидетельство личного чувства и субъективного сознания.

Новые философские принципы, развитые в Средние века:

- Монотеизм. Бог един и уникален. Жизненные корни монотеизма состоят, прежде всего, в усилении субъективного, человеческого начала. Платон и Аристотель называли божественными космос, звезды, т.е. неличностное. В библии божественным является только сам Бог. Монотеизм - это результат более глубокого, чем в античности, понимания субъективного.

- Теоцентризм. В соответствии с принципами теоцентризма источником всякого бытия, блага и красоты являлся Бог. Античная философия была космоцентрична, а не теоцентрична. Теоцентризм по сравнению с космоцентризмом опять же усиливает личностное начало.

- Креационизм. Креационизм - учение о сотворении мира Богом из ничто. В философии не считают, что из ничто можно сделать нечто. В креационизме философы ценят развитие идеи творения, творчества. Демург Платона - мастеровой, но не творец. Бог Аристотеля также не творит, он лишь созерцает сам себя. Креационизм содержит в себе идею творчества.

- Вера. Библия возвышает веру над интеллектом, в то время как в античности разум сводился к интеллекту, который считался враждебным вере. Вера - это личностное самоопределение человека, составная часть его внутреннего мира. Именно средневековая философия впервые разработала проблематику веры.

- Добрая воля. Только тот человек соблюдает библейские заветы, который обладает доброй волей, кто способен за счет собственных усилий исполнить то, чего хочет Бог. Греки считали, вспомним Сократа, что добро совершается посредством интеллекта и только. Христианство открыло горизонт воли.

- Этика долга, морального закона. Греки считали, что моральный закон - это закон самой природы, который и на стороне бога и человека выступает как добродетель. Христиане считают, что моральный закон дает Бог, человек ответственен перед Богом. Христианская этика - это по преимуществу этика долга перед Богом.

- Совесть. Нравственность самого человека есть прежде всего совесть. Совесть - это познание, сопровождающее связь человека с Богом, это совесть. Благодаря совести человек открывает свою греховность, а значит, и пути ее преодоления. В Ветхом Завете слово совесть не встречается.

- Любовь. Согласно библии, Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, тот, по словам апостола Павла, ≪медь звенящая≫. Апостол Павел высочайшим образом оценивал все три главные ценности христианства - веру, надежду и любовь, но любовь выделял особо. Это вполне соответствует библии, где символ любви, сердце упоминается около тысячи раз. У Платона любовь - это развитие до предела этического чувства, тягак сверхъестественному. Христианская любовь - это дар Бога, реализация совести, она не знает исключений: ≪любите враговваших≫.

- Надежда и провидение. Надежда - это всегда ожидание, упование на будущее, это переживание времени. В античности время считалось цикличным, повторяющимся. В Святой истории нет цикличности. Рождение, смерть и воскресение Христа не могут повториться. Средневековая концепция времени - это переход к линейному времени и связанному с ним понятию прогресса . Время не сводится к природным процессам, его воплощением выступают и надежда и провидение, понимание истории как осуществления заранее предусмотренного Богом плана спасения человека. Христианское мировоззрение намного историчнее, чем античное.

- Духовность человека. Человек обладает не двумя измерениями, а именно телом и душой, как считали гении античности, а тремя. К первым двум добавляется дух, духовность - причастность к божественному посредством веры, надежды и любви.

- Символизм. Символ - это намек на единство. Символизм - это умение находить скрытый смысл. Символизм пронизывает буквально каждую страницу библии, каждую притчу и аналогию.Символизм, конечно же, не был чужд и античности, достаточно вспомнить, как философы стремились разглядеть в материальных вещах идеи. Но только в средневековье символизм становится широко распространенным способом постижения действительности. Средневековый человек везде видел символы. Тем самым он учился распознавать отношения. Действительно, если А указывает на В, то это означает, что А и В находятся в определенном отношении.

Средневековая философия выдвинула плеяду выдающихся философов: Иоанн Скот Эриугена, Альберт Великий, Августин, Ансельм, Абеляр, Фома Аквинский и др. Наиболее высоко церковь оценила деятельность и учение Фомы Аквинского: причислила его к лику святых, а в 1879 году объявила его учение своей официальной философской доктриной (неотомизм ).

ФОМА АКВИНСКИЙ. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

Биография. Фома Аквинский (St. Thomas Aquinas) (1221/1224/1225 – 1274 гг.), знаменитый схоластик, сын графа Ландольфа Аквинского, родился в 1225 или 1227 близ Аквино. Первоначальное воспитание получил у бенедиктинских монахов в монте Кассино; с 11 до 17 лет был послушником в Неаполе в ордене доминиканцев. Доминиканцы послали его в Париж, но по дороге он был перехвачен своими братьями и привезен в родовое имение: семья хотела видеть его монахом бенидиктинского ордена. Только через год ему удалось бежать в Неаполь, где он и принял постриг.

После вступления в доминиканский орден был отправлен в Париж и Кёльн для прохождения новициата и изучения теологии; в этот период его наставником был Альберт Великий. В 1252 возвратился в доминиканский монастырь св. Иакова в Париже, а четыре года спустя был назначен на место преподавателя теологии в Парижском университете. В период с 1254–1256 составил комментарий к Четырем книгам сентенций Петра Ломбардского и сочинил небольшой трактат «О сущем и сущности » (De ente et essentia). К парижскому периоду относится также его неоконченный комментарий к знаменитому трактату Боэция «О Троице » (De Trinitate). Эта небольшая работа содержит классическое изложение учения Фомы о классификации, взаимоотношении и методологии наук того времени. Кроме того, тогда же им было написано сочинение «Об истине » (De veritate), суммирующее итоги первого из проведенных им в качестве преподавателя теологии цикла диспутов. Фома возвратился в Италию летом 1259 и на протяжении следующих девяти лет жил в Ананьи, Орвието, Риме и Витербо. Большую часть этого времени он провел в должности советника по богословским вопросам и «чтеца» при папской курии. В Орвието Фома встретился с Гильомом Мёрбике, также доминиканцем, и эта встреча подвигла Гильома на переводы с греческого подлинника сочинений Аристотеля, а самого Фому – к созданию ряда комментариев, в которых Фома старался разъяснить наиболее существенные моменты аристотелевской философии. В этот период он написал свою философскую «сумму» – «Сумму против язычников » (Summa contra gentiles), которая, согласно первоначальному замыслу, должна была стать теоретическим руководством для доминиканских миссионеров. Тогда же он начал писать свое самое зрелое и самое знаменитое сочинение – теологическую «сумму» – «Сумму теологии» (Summa theologiae), которая так и осталась незавершенной (после 6 декабря 1273 Фома уже не имел возможности писать). В этом монументальном синтезе христианской мысли Фома осуществил свое намерение «кратко и ясно изложить то, что относится к священному учению… для наставления начинающих », тщательно рассмотрев вопросы, касающиеся «Бога, пути разумных существ к Богу и Христа, который, по Своему Человечеству, есть наш путь к Богу ». К этому же периоду относится и написанное в жанре quaestiones disputatae (спорных вопросов) сочинение «О могуществе Бога » (De potentia Dei). В конце 1268 Фома был вызван в Париж для участия в полемике против новейшей формы аристотелизма – латинского аверроизма . К 1272 относится написанный в резкой полемической форме трактат «О единстве интеллекта против аверроистов » (De unitate intellectus contra Averroistas). В том же году его отозвали в Италию для учреждения новой школы доминиканцев в Неаполе. Здесь он работал над компендием теологии, оставшимся незавершенным. Фома скончался 7 марта 1274 в цистерцианском монастыре в Фоссанова по пути в Лион, куда он был приглашен папой Григорием X в качестве консультанта Лионского собора. 11 апреля 1567 он был провозглашен учителем церкви. День памяти святого в Западной церкви 28 января.

Философия. Томизм . Фома Аквинский является основоположником томизма – направления схоластики, характеризующегося стремлением рационально обосновать многие положения христианской веры. В своих основных сочинениях – «Сумма теологии» (1265 – 1273, не окончено) и «Сумма философии, об истинности католической веры против язычников» (1261 – 1264) стремился дать философское обоснование католическому вероучению, примирить веру со знанием, осмыслив с христианских позиций наследие Аристотеля. По Фоме Аквинскому, вера не противоречит разуму, то и другое истинно. Если выводы разума противоречат откровению, это лишь говорит о неправильности рассуждения. В отличие от других теологов той эпохи, игнорировавших значимость телесного, Фома Аквинский подчеркивает, что тело не только соучаствует в духовной деятельности человека, но и в известной степени предопределяет ее: «человек не есть только душа, но некое соединение души и тела».

Также настаивал на примате интеллекта над волей. Воля человека свободна. Совершенное познание, как и совершенное блаженство, состоит в созерцании Бога, что возможно лишь в раю или в состоянии религиозного экстаза. В основе человеческой добродетели лежит «естественный закон», который находится в сердце каждого и требует избегать зла и творить добро. Целью человека является достижение загробного блаженства, добродетельная жизнь – средство для его достижения.

Все виды власти на земле от Бога, при этом народ имеет право свергнуть несправедливого и жестокого правителя. Церковная власть выше власти монарха. Все земные государи должны повиноваться Папе Римскому, власть которого «от Христа».

ЛИТЕРАТУРА

1. ransrevek.net.ru «Культура Средневековья»: «Культура безмолвствующего большинства», «Роль церкви в период Раннего Средневековья», «Высокое (классическое) Средневековье», «Позднее средневековье».

| Годы жизни | Сущность взглядов |

|

Параграф 26 «Образование и философия в средневековье»

В раннее средневековье люди практически не путешествовали, поскольку считали это _______________________, ко всему прочему, были плохие ___________. Центром мира считался - ___________________, а на востоке располагалась ___________, из которой вытекают: _________________________________________. Побережья _______________ океана, который считался замкнутым, населены ___________________________________. Хронисты были равнодушны к точности и использовали неопределенные выражения: _______________________ ___________________________. Единой системы отсчета времени тоже не было, поэтому начало года в странах отличалось. Сутки делились на день и ночь. Сурово карались преступления, совершенные _________, к тому же это время считалось __________ _________________________________________. Но по мере развития: ________ ___________________________________________________________________ ситуация стала меняться и люди чаще стали путешествовать. Появился интерес к другим странам. Рассказ о странах Востока составил ___________ ___________. К изучению языков тоже относились настороженно, пока не появились переводы различных трудов. Центрами перевода стали: ____________________________. Появились и первые университеты в Европе в XII веке. здесь трудились- _____________________, которые обучали _________________. Занятия велись только на _____________. Обычно в университетах было три факультета: __________________________________ -___________________. Занятия обычно проходили так: студенты записывали __________________, которые могли дополняться _______________. В XV веке было уже _______ таких учебных заведений. Самые известные: _______________________________________________. Религиозно-философское учение, познающее Бога и мир, с помощью логики называлось - _____________________. Созданная философия способствовала развитию науки. Знаменитыми философами – схоластами того времени были:

| Годы жизни | Сущность взглядов |

|

Для развития культуры в эпоху средневековья огромное значение имеет преобразование образовательной системы. Именно в период расцвета этой эпохи многие образовательные учреждения приобрели ту форму, которая положила начало современной системе образования.

Основные направления развития образования

Возникновение университетов сыграло наиболее значимую роль для развития Запада и в частности для развития отдельных наук и философско-богословских мыслей, которые были актуальны для средневековья. Также эпоха расцвета способствовала совершенствованию средневековых наук и философии, которая поднимала тему соотношения веры, разума и жизненного опыта.

Образование - "семь свободных искусств" . Для столь фундаментального развития образования в целом и возникновения такого важного института общества, как университет, ключевое значение имели античные традиции.

Средневековым философом приходилось адаптировать множество значимых работ античных и восточных авторов, так как зачастую они не соответствовали христианским доктринам и могли стать угрозой для могущественного и повсеместного влияния церкви на народ.

Важную роль в этом сыграл Фома Аквинский, чей философско-богословский синтез дал ответ на многие вопросы. Развитие культуры положило начало образованию различных образовательных структур, выделяли разные типы школ: приходские, кафедральные и монастырские.

В монастырских школах преподавали грамматику, диалектику, риторику, а для учебных заведений более высокого уровня были введены такие предметы, как математика, геометрия, религиозная астрономия и музыка. Совокупность этих предметов называли «семью свободными искусствами».

В основном, школы удовлетворяли все требования церкви к обучению, но со временем были организованы школы светского типа, которые могли быть профильными. Поэтому парареллельно с церковно ориентированы школами образовывались городские учебные заведения и рыцарская система образования, которую называли «семью рыцарскими добродетелями».

Наука и философия - экспериментальное значение

Крупнейшие средневековые ученые и мыслители создавали разнообразные учения, которые способствовали развитию философии и науки. Выдающийся ученый Пьер Абеляр считал, что основой должно быть свободное мышление и открытый всему разум, а Бернар Кллервонский настаивал на том, что лишь Божья милость поможет людям открыть тайны мироздания.

Талантливый ученый деятель Фома Аквинский создал бесценную энциклопедию знаний о Боге и окружающем мире, которая была изложена в виде логических цыпочек. Одним из самых необычных мыслителей эпохи расцвета средневековья считают Роджера Бэкона, который совмещал в своей разнообразной деятельности теоретический и практический подходы к экспериментальным наукам.

В своих знаменитых произведениях «Основы естествознания», «Компендиум философии», «Большое сочинение» он подчеркивал значение экспериментального естествознания для укрепления веры человека. Он усердно изучал структуру научного знания, и включал в свои труды размышления о важности внутреннего, духовного опыта, совмещенного с его практичным осмыслением и жизненным опытом.