Генератор внутреннего сгорания. Изобретения русов - линейный генератор

Генераторная установка – это техническое устройство, являющееся независимым источником электрической энергии, получаемой путем сжигания жидкого и газообразного топлива в дизельных двигателях, двигателях внутреннего сгорания и газотурбинных установках.

Что это такое

Генераторная установка состоит из электрического генератора, вал которого соединен с валом двигателя, работающего на соответствующем виде топлива (газ, бензин, дизельное топливо).

Схематично, генераторную установку, работающую на бензине или дизельном топливе, можно изобразить следующим образом:

Виды

Генераторные установки различаются по своей конструкции и комплектации, способу установки и мощности, а также прочим техническим характеристикам.

По способу установки, это:

- Стационарно устанавливаемые – служат основным или резервным источником электрической энергии для объектов различной направленности (промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство и т.д.). Мощность подобных устройств – от 5,0 до нескольких сотен кВт.

- Мобильные (передвижные) – монтируются на специальном шасси (платформе) и могут служить как основным и резервным источником энергии для небольших объектов энергопотребления, а также при устранения аварийных ситуаций в местах, где нет стационарных электрических сетей. Мощность установок этой группы установок — от 2,0 до 18,0 кВт.

- Переносные – это портативные устройства, служащие для электроснабжения небольшой электрической нагрузки. Используются в качестве аварийного или резервного источника энергии, мощность – от 0,5 до 5,0 кВт.

По виду используемого топлива, генераторные установки классифицируются, как:

- Дизельные – когда используется дизельное топливо. Как правило, это стационарно устанавливаемые установки, реже – передвижные. Мощность группы генераторных установок данного типа, может достигать 200 – 300 кВт.

- Бензиновые – работают на бензине с низким октановым числом. На мобильных установках монтируются четырехтактные двигатели, на переносных, как правило – двухтактные. Мощность установок этой группы – до 18,0 кВт.

- Газовые – работают на газе, при сжигании которого газо-поршневый двигатель передает вращение своего вала на вал электрического генератора, вырабатывающего электрический ток.

Это стационарно устанавливаемые установки, которые служат основным источником электрической энергии, но могут быть использованы и в качестве резервного, при наличии такой необходимости.

По типу используемого генератора, установки подразделяются на:

- С асинхронным электрическим генератором – обладают низкой стоимостью, но низкими техническими показателями. Устанавливаются на установках малой мощности, как правило переносного или мобильного типа.

- С синхронным электрическим генератором – способны выдерживать пиковые перегрузки в подключенных к ним электрическим сетям, при высоком качестве вырабатываемого напряжения. Устанавливаются на мощных дизельных генераторных станциях.

Дизельная электростанция

Дизельная электростанция – это генераторная установка, которая оснащена двигателем, работающем на дизельном топливе.

Состав оборудования, входящего в комплект дизельной электростанции, приведен на ниже следующем рисунке:

1 – дизельный двигатель;

2 – электрический генератор переменного тока;

3 – основание, рама или каркас, на которых крепятся все элементы электростанции;

4 – электрический шкаф, являющийся блоком управления и защиты электростанции;

5 – бак, для хранения дизельного топлива;

6 – аккумуляторная батарея, обеспечивающая запуск дизельного двигателя в работу;

7 – блок охлаждения, состоящий из радиатора и вентилятора. В радиаторе циркулирующая жидкость охлаждается, вентилятор монтируемого на валу основного, дизельного двигателя.

8 – выхлопная труба, обеспечивающая отвод отработанных газов;

9 – муфта, обеспечивающая соединение между валом двигателя и валом электрического генератора.

У разных моделей дизельных электростанций запуск двигателя может быть осуществлен отличным, чем на приведенной схеме, образом. Для этих целей может быть использован пусковой двигатель («пускач»), работающий на бензине или кик-стартер, приводимый во вращение обслуживающим персоналом.

Муфты, обеспечивающие соединение вала двигателя с валом генератора, должны обладать высокой демпфирующей способностью, быть разборными и упругими с неметаллическими элементами для связи полумуфт (с резиновой звездочкой, с промежуточным диском, торообразной оболочкой).

Основные технические характеристики

Основными, общими техническими характеристиками, определяющими параметры работы и возможность использования дизельных электрических станций, являются:

- Электрическая мощность, выдаваемая генератором, измеряется в кВт;

- Частота вращения вала, измеряется в оборотах в минуту;

- Электрический коэффициент мощности (cos φ);

- Количество фаз, вырабатываемого электрического тока;

- Напряжение, вырабатываемого тока (220/380 В);

- Частота вырабатываемого тока (50 Гц);

- Расход топлива за час работы;

- Объем топливного бака;

- Масса;

- Габаритные размеры.

Кроме общих технических характеристик, в паспорте электростанции приводятся технические характеристики дизельного двигателя и электрического генератора, которыми являются, для:

- Двигателя:

- Модель двигателя;

- Предприятие изготовитель;

- Количество цилиндров и их расположение;

- Диаметр цилиндра, измеряется в мм;

- Ход поршня, измеряется в мм;

- Вид системы охлаждения;

- Номинальная частота вращения вала двигателя;

- Номинальная мощность при номинальном количестве оборотов двигателя;

- Удельный расход топлива, измеряется в г/кВт*час;

- Масса двигателя.

- Модель генератора;

- Предприятие изготовитель;

- Номинальное напряжение на выходных клеммах генератора;

- КПД при полной нагрузке;

- Коэффициент мощности (cos φ);

- Номинальная частота вращения вала;

- Полная электрическая мощность, измеряется в кВА;

- Масса генератора.

Для того, чтобы дизельная электростанция, являющаяся сложным техническим устройством, работала продолжительное время и не доставляла хлопот пользователям, необходимо вовремя осуществлять ее техническое обслуживание.

Техническое обслуживание можно классифицировать как:

- Ежедневные профилактические осмотры – осуществляются перед запуском электростанции в работу.

- Периодические профилактические осмотры – проводятся в соответствии с индивидуальным графиком, определенным для каждой конкретной модели дизельной электростанции.

- Технические работы, периодичность которых зависит от наработки моточасов эксплуатации установки и в соответствии с составленным графиком их выполнения.

При ежедневных осмотрах или, при цикличной работе электростанции, при ее запуске, выполняется:

- Проверка целостности узлов и агрегатов;

- Проверка уровней масла и охлаждающей жидкости;

- Проверка давления масла в системе смазки двигателя.

При периодических осмотрах выполняется:

- Проверка и устранение неисправностей узлов и систем, обеспечивающих работу дизельного двигателя. При необходимости выполняется их регулировка.

- Тестирование работы электрического генератора, при необходимости – регулировка.

- Проверка сопротивления изоляции электрических проводов и прочих элементов электрических цепей.

- Проверка работоспособности электрических устройств системы защиты, автоматики и запуска в работу силовых агрегатов.

При выполнении регламентного технического обслуживания выполняются работы, определенные производителем установки, в каждый конкретный вид обслуживания (ТО1, ТО2 и т.д.).

Обслуживание производится на основании графиков его выполнения и в соответствии с перечнем работ, подлежащих выполнению.

Каждому ТО электростанции соответствует определенное количество отработанных ею часов.

При цикличном режиме работы дизельных электрических станций, необходимо осуществлять периодическое тестирование их работы, которое должно выполняться не реже одного раза в месяц.

У любого технического устройства есть свои достоинства и недостатки, это в полной мере относится и к дизельным электростанциям.

Так к плюсам использования установок данного типа, относятся:

- Значительная электрическая мощность, в сравнении с бензиновыми аналогами.

- Возможность выполнить стабилизацию вырабатываемого напряжения, тем самым обеспечить его качественные показатели, вне зависимости от пиковых нагрузок при запуске электрических двигателей и прочих электрических устройств.

- Высокий КПД.

- Способность работать в непрерывном цикле продолжительное время без снижения эксплуатационных показателей.

- Относительно низкий уровень шума при генерации электрической энергии.

- Способность работать в широком температурном диапазоне окружающего воздуха.

- Ремонтно-пригодность и относительно небольшие затраты на выполнение технического обслуживания.

- Большая масса установок и значительные габаритные размеры.

- Для монтажа моделей большой мощности необходимо устройство специального основания (рамы) или фундамента, обеспечивающих прочность закрепления элементов конструкции и их дальнейшую безопасную эксплуатацию.

- Необходимость следить за качеством используемого топлива, зависящего от времени года (температуры окружающего воздуха).

- При не полной загрузке (ниже 40,0%), происходит значительный износ узлов и механизмов, что приводит к необходимости выполнения дополнительного обслуживания и как следствие, к финансовым затратам.

- Высокая стоимость установки.

1. Бензиновые генераторы

Основные средние характеристики бензоэлектроагрегата

Основные достоинства бензиновых электростанций

Как выбрать генератор (электростанцию)

Требуемая мощность электростанции

Активные нагрузки

Реактивные нагрузки

Высокие пусковые токи

Двигатель

Профессиональные и бытовые агрегаты

Советы по выбору моторного масла для бензогенераторов

2. Как устроены и какими бывают современные двигатели (моторы) для автомобилей?

Как всё начиналось

Двигатель (мотор) на автомобиле в наши дни

Долой половину цилиндров в двигателе (моторе)

Недалекое будущее автомобильных двигателей (моторов)

Тюнинг двигателей

BMW: эволюция двигателестроения свершилась

1. Бензиновые генераторы

Генераторы - собственный, независимый источник электроэнергии - это не только желательное дополнение к оборудованию частного дома или солидного предприятия. В нашей стране это необходимость и гарантия от возникновения ненужных финансовых и производственных проблем. Вместе с тем, для некоторых видов человеческой деятельности, таких, например, как добыча полезных ископаемых или проведение аварийно-спасательных работ, автономный источник питания просто жизненно необходим. Отличительными особенностями современных электростанций являются экономичность, компактные размеры, различные конструктивные решения шумоподавления, наличие интеллектуальных устройств мониторинга и управления процессом выработки электроэнергии, переключения нагрузки, синхронизации генераторов с сетью и между собой. Существует множество терминов для обозначения одного и того же оборудования, которое понимается под термином электростанция:

Портативная электростанция;

Переносная электростанция;

Бензиновая электростанция;

Дизельная электростанция;

Газовая электростанция;

Бензогенератор;

Дизельгенератор;

Стационарная, промышленная, передвижная и контейнерная электростанция;

Генераторная установка.

Все они объединяются общим принципом работы – преобразованием тепловой энергии топлива в электрическую. КПД таких электростанций 25-30%. Для повышения КПД (или для утилизации тепла, вырабатываемого электростанцией), созданы МИНИ-ТЭЦ, утилизирующие тепло для систем отопления. В общем, все электростанции можно разделить:

По назначению – бытовые, профессиональные (до 15кВА); -по применению – резервные, основные:

По виду топлива – бензин, дизтопливо, газ (сжиженный или магистральный);

По исполнению – открытые, в шумопоглощающем корпусе, в контейнере, в кунге и т.п.;

По виду пуска – ручной (для малогабаритных), электростартерный или автоматический;

По фирме – производителю. Основными и самыми популярными являются бензиновые и дизельные электростанции.

Бензиновая электростанция или бензогенератор

В качестве первичного двигателя используется карбюраторный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с внешним смесеобразованием и искровым зажиганием. Часть энергии, которая выделяется при сгорании топлива, в ДВС преобразуется в механическую работу, а оставшаяся часть в теплоту. Механическая работа на валу двигателя используется для выработки электроэнергии генератором электрического тока. Топливо для бензогенератора - высокооктановые сорта бензина. Применение антидетонационных присадок, смесей бензина со спиртами и пр. возможно только по согласованию с производителем. Конкретный состав и другие характеристики топлива, используемого для работы электростанции, определяет производитель двигателя. Необходимо заметить, что бензиновый генератор - это источник электроэнергии относительно небольшой мощности. Она подойдет в том случае, если Вы планируете осуществлять резервное, сезонное или аварийное энергообеспечение Вашего объекта. Подобные агрегаты обычно имеют меньший ресурс и мощность по сравнению с дизельгенераторами, однако более удобны в эксплуатации за счет меньшего веса, габаритов и уровня шума при работе. Варианты использования и исполнения бензиновых электростанций: в качестве резервного источника электроснабжения малой мощности в стационарном исполнении, в качестве единственно возможного источника при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ, работ, выполняемых в полевых условиях и на удаленных объектах, для обеспечения электроэнергией различного рода передвижных объектов в носимом или мобильном исполнении.

Проще говоря, бензиновая электростанция - идеальный выбор для собственников малых предприятий (бензоколонка, магазин), владельцев загородных домов, туристов, строительных бригад, телекомпаний и пр.

Компактная и надежная, экономичная и малошумная автономная бензостанция возьмет на себя решение проблем с энергообеспечением.

Основные средние характеристики бензоэлектроагрегата

Удельный расход топлива, кг/кВтч – 0,3-0,45

Удельный расход масла, г/кВтч – 0,4-0,45

КПД% - 0,18-0,24

Диапазон мощности бензоэлектроагрегатов кВт – 0,5-15,00

Напряжение, В – 240/400

Диапазон рабочих режимов, % от ном. Мощности – 15-100

Требуемое давление газа, кг/см2 – 0,02-15

Ресурс до текущего ремонта (не менее), тыс. ч – 1,5-2,0 -Ресурс до капитального ремонта (не менее), тыс. ч – 6,0-8,0

Затраты на ремонт, % от стоимости –5-20

Вредные выбросы (СО),% 2,55

Уровень шума на расстоянии 1м (не более), дБ 80.

Основные достоинства бензиновых электростанций

Относительно низкая стоимость оборудования по сравнению с дизельными и газовыми электростанциями;

Компактность и хороший показатель соотношения массы оборудования к величине вырабатываемой энергии;

Легкий пуск в условиях низких температур;

Невысокий уровень шума электростанции;

Простота эксплуатации.

Как выбрать генератор (электростанцию)

Рассматривается техника с ограниченной выходной мощность до 15кВА и обычными (бензиновыми или дизельными) моторами. Основой любой мини-электростанции (или генераторной установки) является двигатель-генераторный агрегат, состоящий из дизельного или бензинового двигателя и электрического генератора.

Двигатель и генератор напрямую соединены между собой и укреплены через амортизаторы на стальном основании. Двигатель оснащен системами (запуска, стабилизации частоты вращения, топливной, смазки, охлаждения, подачи воздуха и выхлопа), обеспечивающими надежную работу электростанции. Запуск двигателя ручной или с помощью электростартера или автозапуск, работающего от стартерной 12и вольтовой аккумуляторной батареи. В двигатель-генераторном агрегате используются синхронные или асинхронные самовозбуждаемые бесщеточные генераторы. Электростанция также может иметь панель управления и устройства автоматики (или блок автоматики), с помощью которых осуществляется управление станцией, контроль за ее состоянием и защита от аварийных ситуаций. Максимально упрощенный принцип действия мини-электростанции состоит в следующем: мотор "превращает" топливо во вращение своего вала, а генератор с ротором, связанным с валом двигателя, по закону Фарадея преобразует обороты в переменный электрический ток. На самом деле не все так просто. Зачастую происходят странные, на первый взгляд, ситуации, когда, например, при подключении обыкновенного погружного насоса типа “Малыш” с заявленной потребляемой мощностью 350-400Вт к мини-электростанции 2,0кВА, насос отказывается работать. Постараемся дать краткие рекомендации, которые помогут правильно ориентироваться при выборе станции.

Требуемая мощность электростанции . Для решения этой проблемы сначала необходимо определить приборы, которые планируется подключить.

Активные нагрузки . Самые простые, вся потребляемая энергия преобразуется в тепло (освещение, электроплиты, электронагреватели и т.п.). В этом случае расчет прост: для их питания достаточно агрегата с мощностью, равной их суммарной мощности.

Реактивные нагрузки . Все остальные нагрузки. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные (катушка, дрель, пила, насос, компрессор, холодильник, электродвигатель, принтер) и емкостные (конденсатор). У реактивных потребителей часть энергии расходуется на образование электромагнитных полей. Показателем меры этой части расходуемой энергии является так называемый cos. Например, если он равен 0,8, то 20% энергии преобразуется не в тепло. Мощность, деленная на cos, даст “реальное” потребление мощности. Пример: если на дрели написано 500 Вт и cos=0,6 , это означает, что на самом деле инструмент будет потреблять от генератора 500:0,6=833 Вт. Надо иметь в виду также следующее: каждая электростанция имеет собственный cos , который обязательно нужно учитывать. Например, если он равен 0,8, то для работы вышеназванной дрели от электростанции потребуется 833 Вт: 0,8 = 1041 ВА. Кстати, именно по этой причине грамотное обозначение выдаваемой электростанцией мощности ВА (вольт-амперы), а не Вт (ватты).

Высокие пусковые токи . Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. Стартовая перегрузка по времени не превышает долей секунды, поэтому главное – чтобы электростанция смогла ее выдержать, не отключаясь и, тем более, не выходя из строя. Обязательно необходимо знать, какие стартовые перегрузки способен выдержать тот или иной агрегат. Из-за высоких пусковых токов самыми “страшными” приборами являются те, у которых отсутствует холостой ход. Работа сварочного аппарата с точки зрения мини-электростанции, выглядит как банальное короткое замыкание. Поэтому для их энергоснабжения рекомендуется использовать специальные генераторные установки, либо, по крайней мере, “ варить” через сварочный трансформатор. У погружного же насоса потребление в момент пуска может подскочить в 7 – 9 раз.

Как работает, рассмотрим на примере Touareg, с гибридным силовым агрегатом.

Что означает понятие «техника гибридного привода»?

Термин «гибрид» берет свое начало от латинского слова hybrida, и означает нечто скрещенное, или смешанное. В технике гибридом называют систему, в которой комбинируются друг с другом две разных технологии. В связи с концепциями привода термин технология гибридного привода применяется для обозначения двух направлений: бивалентный (или двухтопливный) силовой агрегат гибридный силовой агрегат

В случае гибридной технологии привода речь идет о комбинации из двух разных силовых агрегатов, работа которых основана на разных принципах действия. В настоящее время под технологией гибридного привода подразумевают комбинацию двигателя внутреннего сгорания и электродвигателягенератора (электромашины). Эта электромашина может использоваться как генератор для выработки электрической энергии, тяговый электродвигатель для движения автомобиля, и стартер для запуска двигателя внутреннего сгорания. В зависимости от исполнения основной конструкции различают три вида гибридного силового агрегата: т.н. «микрогибридный» силовой агрегат, т.н. «среднегибридный» силовой агрегат, т.н. «полногибридный» силовой агрегат.

"Микрогибридный" силовой агрегат

В этой концепции привода электрический компонент (стартер/генератор) служит исключительно для реализации функции Стартстоп. Часть кинетической энергии можно снова использовать в качестве электрической энергии (рекуперация). Привод только от электрической тяги не предусмотрен. Параметры 12 вольтной АКБ со стекловолоконным наполнителем адаптированы к частым запускам двигателя.

«Среднегибридный» привод

Электрический привод поддерживает работу двигателя внутреннего сгорания. Движение автомобиля только на электрической тяге невозможно. У «среднегибридного» привода большая часть кинетической энергии при торможении регенерируется, и в виде электрической энергии накапливается в высоковольтной батарее. Высоковольтная батарея, а также электрические компоненты сконструированы для более высокого электрического напряжения и, таким образом, более высокой мощности. Благодаря поддержке электродвигателягенератора режим работы теплового двигателя может быть смещен в область максимальной эффективности. Это обозначается как смещение точки нагрузки.

«Полногибридный» силовой агрегат

Мощный электродвигательгенератор комбинируется с двигателем внутреннего сгорания. Возможно движение только на электрической тяге. Электродвигательгенератор, если только позволяют условия, поддерживает работу двигателя внутреннего сгорания. Движение с малой скоростью осуществляется только на электрической тяге. Реализована функция Стартстоп для двигателя внутреннего сгорания. Рекуперация используется для зарядки высоковольтной батареи. Благодаря разделительному сцеплению между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателемгенератором можно обеспечить разъединение обеих систем. Двигатель внутреннего сгорания подключается в работу только при необходимости.

Основы гибридной техники

Системы полного гибридных силовых агрегатов делятся на три подгруппы: параллельный гибридный силовой агрегат, раздельный силовой агрегат (с разделёнными потоками мощности), последовательный гибридный силовой агрегат.

Параллельный гибридный силовой агрегат

Параллельное исполнение гибридного силового агрегата отличается простотой. Он используется в случае, когда необходимо «гибридизировать» существующий автомобиль. Двигатель внутреннего сгорания, электромоторгенератор и коробка передач располагаются на одной оси. Обычно в системе параллельного гибридного силового агрегата используется один электродвигатель генератор. Сумма единичной мощности двигателя внутреннего сгорания и мощности электродвигателягенератора соответствует полной мощности. Эта концепция обеспечивает высокую степень заимствования узлов и деталей прежнего автомобиля. У полноприводных автомобилей со схемой параллельного гибридного силового агрегата привод всех четырех колёс реализован с помощью дифференциала Torsen и раздаточной коробки.

Раздельный гибридный привод

В системе раздельного гибридного привода помимо двигателя внутреннего сгорания имеется электродвигательгенератор. Оба двигателя располагаются под капотом. Крутящий момент двигателя внутреннего сгорания, также как и от электродвигателягенератора, через планетарную передачу подаётся на коробку передач автомобиля. В противоположность параллельному гибридному приводу, снять таким образом сумму отдельных мощностей для привода колёс невозможно. Вырабатываемая мощность частично тратится на приведение автомобиля в движение, частично, в виде электрической энергии, накапливается в высоковольтной батарее.

Последовательный гибридный силовой агрегат

Автомобиль оборудован двигателем внутреннего сгорания, генератором и электродвигателем генератором. Однако в отличие от обеих описанных ранее концепций, двигатель внутреннего сгорания не имеет возможности самостоятельно приводить автомобиль в движение валом, или через коробку передач. Мощность от двигателя внутреннего сгорания на колеса не передаётся. Основной привод автомобиля осуществляет электродвигатель генератор. Если ёмкость высоковольтной батареи слишком низкая, запускается двигатель внутреннего сгорания. Через генератор двигатель внутреннего сгорания заряжает высоковольтную батарею. Электродвигательгенератор снова может получать энергию от высоковольтной батареи.

Раздельный последовательный гибридный силовой агрегат

Раздельный последовательный гибридный силовой агрегат представляет собой смешанную форму двух описанных выше гибридных приводов. Автомобиль оборудован одним двигателем внутреннего сгорания и двумя электродвигателями генераторами. Двигатель внутреннего сгорания и первый электродвигательгенератор размещены под капотом. Второй электродвигательгенератор расположен на задней оси. Эта концепция используется для полноприводных автомобилей. Двигатель внутреннего сгорания и первый электродвигательгенератор через планетарную передачу могут приводить коробку передач автомобиля. И в этом случае действует правило, согласно которому одиночные мощности привода не могут отбираться для привода колёс в виде суммарной мощности. Второй электродвигатель генератор на задней оси активируется при необходимости. В связи с таким конструктивным исполнением привода высоковольтная батарея располагается между обеими осями автомобиля.

Другие термины и определения Здесь будут кратко разъяснены другие термины и определения, часто используемые в связи с технологией гибридного привода.

Рекуперация. В общем случае этот термин в технике означает способ возврата энергии. При рекуперации имеющаяся энергия одного вида преобразуется в другой, используемый в последующем вид энергии. Потенциальная химическая энергия топлива преобразуется в трансмиссии в кинетическую энергию. Если автомобиль затормаживается обычным тормозом, то избыточная кинетическая энергия посредством трения тормозов превращается в тепловую энергию. Возникающее тепло рассеивается в окружающем пространстве, и поэтому использовать его в дальнейшем невозможно.

Если же напротив, как при использовании технологии гибридного привода, дополнительно к классическим тормозам генератор используется в качестве моторного тормоза, то часть кинетической энергии преобразуется в электрическую энергию, и таким образом становится доступной для последующего использования. Энергетический баланс автомобиля улучшается. Этот вид регенеративного торможения называют рекуперативным тормозом.

Как только в режиме принудительного холостого хода скорость автомобиля снижается путем торможения нажатием педали тормоза или автомобиль движется накатом или автомобиль движется под уклон cистема гибридного привода включает электродвигатель - генератор, и использует его в режиме генератора.

В этом случае он заряжает высоковольтную батарею. Таким образом в режиме принудительного холостого

хода появляется возможность «заправлять» автомобили с электрическим гибридным приводом электроэнергией.

При движении автомобиля накатом электродвигатель генератор, работающий в режиме генератора,

преобразует из энергии движения в электрическую энергию только такое количество энергии, которое

требуется для работы 12 вольтной бортовой сети.

Электродвигатель-генератор (электромашина)

Термин электродвигатель-генератор, или электромашина, используется вместо терминов генератор, электродвигатель и стартер. В принципе, любой электродвигатель можно применять и в качестве генератора. Если вал электродвигателя приводится от внешнего привода, то электродвигатель, подобно генератору, вырабатывает электрическую энергию. Если к электромашине подводится электрическая энергия, то она работает как электродвигатель. Таким образом, электродвигательгенератор автомобилей с электрическим гибридным приводом заменяет обычный стартер двигателя внутреннего сгорания, а также обычный генератор (осветительный генератор).

Электрический ускоритель (E-boost)

По аналогии с функцией Kickdown двигателей внутреннего сгорания, которая делает доступной максимальную мощность двигателя, гибридный привод располагает функцией электрического ускорителя E-Boost. При использовании функции электродвигатель-генератор и двигатель внутреннего сгорания выдают свои максимальные индивидуальные мощности, которые складываются в более высокое значение суммарной мощности. Сумма индивидуальных мощностей обоих видов двигателей соответствует суммарной мощности трансмиссии.

Вследствие потерь мощности в электродвигателе-генераторе, его мощность в режиме генератора ниже, чем в режиме тягового электродвигателя. Мощность электродвигателя-генератора в режиме двигателя составляет 34 кВт. Мощность электродвигателя-генератора в режиме генератора равна 31 кВт. У Touareg с гибридным приводом двигатель внутреннего сгорания имеет мощность 245 кВт, а электродвигатель-генератор мощность 31 кВт. В режиме тягового электродвигателя электродвигатель-генератор выдаёт мощность 34 кВт. Вместе двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель-генератор в режиме тягового электродвигателя развивают суммарную мощность 279 кВт.

Функция Старт-стоп

|

Технология гибридного привода позволяет реализовать в этой конструкции автомобиля функцию Стартстоп. В случае обычного автомобиля с системой Стартстоп, для отключения двигателя внутреннего сгорания автомобиль должен остановиться (пример: Passat BlueMotion). Однако автомобиль с полным гибридным приводом может двигаться и на электрической тяге. Эта особенность позволяет системе Стартстоп отключать двигатель внутреннего сгорания на движущемся, или катящемся накатом автомобиле. Двигатель внутреннего сгорания включается в зависимости от потребности. Это может происходить в случае быстрого разгона, при движении на высокой скорости, с высокой нагрузкой, или при высокой степени разряженности высоковольтной батареи. При высокой степени разряженности высоковольтной батареи система гибридного привода может использовать двигатель внутреннего сгорания в сочетании с электродвигателем-генератором, работающим в режиме генератора, для зарядки высоковольтной батареи. В других случаях автомобиль с полным гибридным приводом может двигаться на электрической тяге. Двигатель внутреннего сгорания при этом находится в режиме останова. Это действительно и в случае медленного движения транспортоного потока, остановки на светофоре, при движении в режиме принудительного холостого хода под уклон, или при движении автомобиля накатом. Когда двигатель внутреннего сгорания не работает, он не расходует топливо и не выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Интегрированная в систему гибридного привода функция Старт-стоп повышает КПД и экологичность автомобиля. В то время, когда двигатель внутреннего сгорания находится в режиме останова, климатическая установка может продолжать работу. Компрессор климатической установки является элементом высоковольтной системы. |

|

Аргументы в пользу гибридной техники

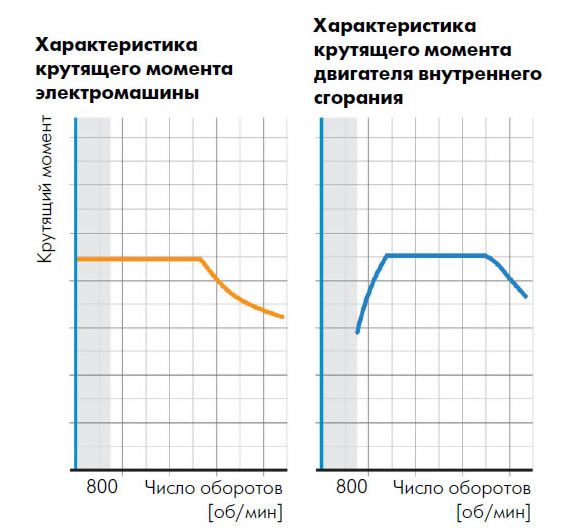

Почему мы комбинируем электродвигатель-генератор с двигателем внутреннего сгорания? Для отбора крутящего момента частота вращения двигателя внутреннего сгорания должна быть не ниже частоты вращения холостого хода. При остановке двигатель не может отдавать крутящий момент. При увеличении частоты вращения двигателя внутреннего сгорания его крутящий момент увеличивается. Электромоторгенератор с первыми оборотами выдает максимальный крутящий момент. Для него не существует частоты вращения холостого хода. При увеличении частоты вращения его крутящий моментуменьшается. Благодаря работе электродвигателя-генератора у двигателя внутреннего сгорания исключен наиболее сложный режим работы: в диапазоне ниже оборотов холостого хода. Благодаря поддержке электродвигателягенератора двигатель внутреннего сгорания может эксплуатироваться в более эффективных режимах. Это смещение точки нагрузки повышает КПД силового агрегата.

Почему применяется полный гибридный силовой агрегат (привод)?

Полный гибридный агрегат, в отличие от остальных вариантов гибридного привода, объединяет функцию встроенной системы Стартстоп, систему E-Boost, функцию рекуперации и возможность движения только на электродвигателе (режим электрической тяги).

Электродвигатель-генератор

Электродвигатель-генератор размещён между двигателем внутреннего сгорания и АКП. Он представляет собой синхронный двигатель трехфазного тока. С помощью силового электронного модуля постоянное напряжение 288 В преобразуется в трёхфазное переменное напряжение. Три фазы напряжение создают в электродвигателегенераторе трёхфазное электромагнитное поле.

Высоковольтная батарея

Доступ к высоковольтной батарее обеспечивается через напольное покрытие багажного отсека. Она выполнена в виде модуля и включает различные компоненты высоковольтной системы Touareg. Модуль высоковольтной батареи имеет массу 85 кг и может заменятьсятолько в сборе.

Высоковольтную батарею нельзя сравнивать с обычной аккумуляторной батареей с напряжением 12 В. В нормальном режиме эксплуатации высоковольтная батарея задействуется в свободном диапазоне уровня зарядки от 20% до 85%. Переносить такие нагрузки в течение длительного времени обычная 12 вольтная АКБ неспособна. Поэтому высоковольтную батарею следует рассматривать как оперативное устройство накопления энергии для электрического привода. Подобно конденсатору она может накапливать и снова отдавать электрическую энергию. В принципе, рекуперацию, регенерацию энергии, можно рассматривать как возможность заправки автомобиля энергией во время движения. Применение высоковольтной батареи в автомобиле с гибридным приводом отличается чередование циклов зарядки (рекуперация) и разрядки (движение на электрическом приводе) высоковольтной батареи.

Пример: Если сравнить энергию высоковольтной батареи с энергией, образующейся при сжигании топлива, то количество энергии, которую может выработать батарея, будет соответствовать примерно 200 мл топлива. Этот пример демонстрирует, что на пути к созданию электромобилей, аккумуляторные батареи, с точки зрения способности накапливать энергию, должны быть существенно модернизированы.

Принято считать, и это буквально навязывается нашему сознанию, что русский язык содержит множество непристойных слов, так что можно выделить даже особую речь – русский матерный, на которой якобы разговаривает половина населения нашей страны. Русским приписывают необычайную грубость в высказываниях, без которой, дескать, не обходятся у нас ни армия, ни медицина, ни строительство. Причем и сами себе мы представляемся изощренными ругателями, в отличие от цивилизованных и культурных народов, к которым причисляем всех, кроме себя.

Однако особая грубость и тяга к непристойностям у русского народа – это навязанное извне заблуждение, а совсем не наша национальная черта, поскольку необходимость в словесном оскорблении существует у всех народов и людей, и это есть отражение и воплощение общечеловеческой потребности отмщать обидчику, совершать возмездие врагу, наказывать при помощи оскорбительной речи. Каждый народ выработал свои собственные формы словесного отмщения и наказания, хотя они подчас не кажутся нам, русским, чем-то действительно обидным.

Так, к примеру, японцы, в языке которых оскорбительных, с нашей точки зрения, слов практически нет, наносят обиды своим врагам, намеренно не употребляя грамматическую категорию вежливости, так свойственную японскому языку. По-русски это звучало бы так. Вместо вежливой просьбы: «Будьте добры, откройте пожалуйста, окно», - мы бы просто приказали: «открой окно», человеку, к которому нам нельзя обращаться на ты или мало нам знакомому. Индусы и казахи сохранили особый способ оскорбить родственника: они в намерении обидеть, называют его просто по имени, а не по родственному статусу – невестка, деверь, шурин, сноха. Это все равно, как если бы мы пожилого, уважаемого нами человека, которого все величают по имени отчеству «Василий Иванович», вдруг обозвали Васькой. Для немцев крайне оскорбительны обвинения в нечистоте, неряшливости. Они существуют и у нас, когда мы обзываем кого-нибудь свиньей или свинтусом, но для русских это обвинение не слишком обидно. Получается, что словесное оскорбление есть опровержение того, что народу особенно дорого и важно: для японца важна дистанция между людьми и они держат ее с помощью грамматической категории вежливости. Для индуса или казаха дороги семейные отношения, и разрушение их наносит им обиду. Немцы – блюстители чистоты и порядка, и их оскорбляют обвинения в неряшестве. Но все это нам не представляется особо обидным или срамным. Наши русские формы оскорбления кажутся нам гораздо более непристойными и обидными. И это все потому, что русским причиняет скорбь, то есть горе, а именно таково значение слова оскорблять – причинять скорбь, болезненную обиду, горе человеку, - нам действительно причиняют скорбь совсем иные слова, которые задевают струны нашей национальной души и заставляют их дрожать и плакать. Эти слова именно в нас, русских, вызывают чувства страха, срама и стыда, потому что для нас дороги и святы понятия, которые пятнает оскорбление.

Что такое «ругаться в Бога-Мать»

Самое страшное оскорбление для русских – богохульство, хула на Бога, оскорбление Божьей Матери и святых, то что называлось «ругаться в Бога-Мать». Даже у неверующих людей это вызывало чувство внутреннего содрогания, инстинктивного страха Божия и действовало на человека как сильнейший удар, вызывало нравственную боль и потрясение. Богохульство жестоко наказывалось на Руси. В первой статье соборного Уложения Царя Алексея Михайловича за богохульство полагалась казнь через сожжение.

Считается, что благодаря таким жестоким мерам, богохульство практически исчезло из русской речи. Но это не так. Оно обрело особые формы, которые выражены словом «чертыхаться». Богохульством по-русски является поклонение дьяволу, а в живом языке чаще в этом значении употребляется слово чёрт. Чёрт подери, иди к чёрту, чёрт его знает, чёрте что, - всё это намеренные замены Имени Божьего именем врага рода человеческого, которого верующие люди остерегались и остерегаются поминать. В старину подобные богохульства употреблялись редко. Они вызывали тот же ужас, что и прямая хула на Господа, ибо поминание имени дьявола в представлении русского народа, как и любого народа, имеющего в душе веру в Бога, призывало в помощь нечистую силу точно так же, как поминание имени Божьего призывало к действию и к помощи Господа и ангелов его. Вот почему чертыханье было запрещено среди благочестивых людей, оно вызывало потрясение души, как и прямое поругание Бога.

Но в современном русском мире, где почти отсутствует подлинная религиозность, поминание чёрта перестало быть ругательством. Поскольку Бог и Божья Матерь для большинства народа уже не святыня, то и богохульство в виде чертыханья, а по сути поклонения дьяволу и нечистой силе, воплощенной в образах чёрта, лешего, «чёртовой матери» и «чёртовой бабушки», стало обычной фигурой речи, выражающей наши раздражение и досаду.

Насколько мы потеряли страх поминания дьявольского имени, видно в вошедшем в обычай богохульном обращении к чёрту в выражении «чёрте, что?». А ведь перед нами вопрос, которым человек, отрекаясь от Бога, ищет ответа и помощи у дьявола. Эта фраза по сути своей противопоставлена выражению «помоги, Господи», «дай, Боже», «спаси, Господь». В ней присутствует обращение в древнем звательном падеже «черте» и вопросительное местоимение «что», поставленное здесь в ожидании ответа на призыв нечистой силы. Так что, оказывается, что мы, полагая чертыханье простым выплеском раздражения, на самом деле богохульствуем, призывая себе в помощь и поспешение не Бога и его благие силы, а дьявола и бесов, под разными именами пробравшихся в наш язык. Вслед за «черте, что?» множим мы, безумствуя, иные вопросы к бесам: «чёрте, как?» и «чёрте, сколько?», «чёрте, кто?» и «чёрте, зачем?»… А ведь все это формы общения с нечистой силой, или, иными словами, богохульства.

Ругань «на чем свет стоит»

Еще один страшный вид оскорбления – матерщина, которую в древности называли «матерная лая», уподобляя матерные слова и выражения собачьему лаю. Матерщина имеет истоки в древнем поклонении русского человека Матери Сырой Земле, которая, согласно исконным представлениям нашим, нас родила, носит на себе, кормит-поит, одевает, согревает и после смерти дает последний приют нашему телу. Вот почему и существует выражение «ругаться на чем свет стоит», ведь свет стоит и мир держится на Матери Земле. Мать Земля – древняя святыня, которой в старину надлежало касаться рукой прежде, чем человек вставал ото сна, так у Земли испрашивалось разрешение встать на нее ногами. У Земли предписывалось просить разрешения на пахоту и сев, иначе она, матушка, не даст хорошего урожая. Ею приносили клятву, съедая горсть земли, который в случае лжи или нарушения присяги вставал комом в горле. Вот отчего мы порой, сами не понимая с какой целью, говорим, уверяя собеседника в необходимом нам деле: «Хочешь, буду землю есть». До сей поры так необходимая в человеческих отношениях клятва связана именно с землей. Из-за этого мы говорим, давая обещание «провалиться мне сквозь землю», то есть в случае нарушения слова или заведомой лжи, обрекаем себя не упокоиться в сырой земле, а провалиться в тартарары, в преисподнюю, в ад. Такого же смысла и проклятие «чтобы тебе сквозь землю провалиться!», некогда вызывавшее праведный страх.

Мать Земля в русской картине мира сходна с родной матерью в заботе о своих детях, потому и матерная брань как оскорбление адресуется к матери оскорбляемого человека и одновременно к земле, которая его носит на себе. Поношение матери в наших представлениях есть осквернение чрева, выносившего его, и родной земли, вскормившей его, и подобные слова, если оскорбляемый почитает и любит родную мать, вызывают тот же ужас, что и поминание чёрта у человека, глубоко религиозного и искренне верующего в Бога. И хотя мы давно позабыли древние ритуалы поклонения Матери Сырой Земле, но в большинстве своем по-прежнему любим своих матерей, и потому наша душа при матерщине трепещет и возмущается, захлестывается чувством обиды.

Богохульство и матерщина являются оскорблением двух высших чувств в человеческой природе – чувства святого как осознания нами святости нашего Творца во всех Его испостасях, и чувства священного как понимания места нашего творения, материала, из которого мы созданы, это священное и есть родная мать и ее прообраз - Мать Земля. Господь, по убеждению всех религиозных народов, создал нас из Земли (в слове создать корень зд - означает землю или глину). Земля есть место силы, ею человек живет и питается в физическом смысле слова и ее непременно сравнивает в глубине души с родной матерью, которая для нас священна в той же степени. Она нас рождает, растит и питает, и заботится о нас до конца наших дней. Священное, как и святое обязывает нас к почитанию, благоговению, сбережению от всякого поругания и осквернения. И когда скверными устами произносится матерное слово, обвиняющее родную мать оскорбляемого в нецеломудрии или в блуде, то он переживает чувство стыда и ужаса, что является неизбежным при поругании и осквернении всего священного. В Полесье до сих пор сохранилось поверье, что у тех, кто ругается матом, земля три года под ногами горит.

Почитание священной Матери Земли было сильнейшей стороной языческой картины мира. Наши предки благоговели перед источниками, священными рощами, святыми горами. Они приветствовали просыпающуюся весной землю, просили у нее разрешения на пахоту и сев, благодарили за урожай. Женщины катались по скошенному жнивью, приговаривая: «Нивка, нивка, дай мне силку»… Христианство эту традицию не развивало, но и не препятствовало крестьянину почитать Мать Землю как кормилицу и благодетельницу. Священное отношение к земле разрушалось в городах, где люди совсем не зависели от природы и полагались только на Господа и на себя самого. А последние сто лет гонений на крестьянство окончательно искоренили сословие, которое почитало Мать Землю священной. И тогда матерщина перестала для многих быть оскорблением. Она стала грязной речью грубых людей.

Итак, богохульство вызывало у человека сильнейший страх. То был страх перед неизбежным отмщением за поругание Божьего Имени и за призывание бесов и чертей. Матерщина же вводила человека в шок, вызывая в нем чувство ужасного стыда. Стыд же, как известно, имеющий тот же корень что и слова студить, стужа, а в древности это слово звучало как студ, являл собой образ сильнейшего озноба, человек, охваченный стыдом, сам себе представлялся незащищенным, одиноким и оголенным, поскольку его лишили главных исконных защитников - Матери Сырой Земли и родной матери.

Скверна плоти и духа

Есть еще один вид сильного оскорбления по-русски - сквернословие, использование так называемых скверных слов, обозначающих нечистоты, экскременты, органы человека ниже пояса и его физические отправления. Такое восприятие сквернословия основывалось на древней установке, через язык вводящей в нашу картину мира понятия добра и зла: верх в этом случае обозначал добро, низ - зло, и в этой системе тело человека разделялось на добрую и злую половины границей пояса.

Органы человека ниже пояса представлялись да и сейчас представляются нечистыми. И говорили мудрецы так: «все мы наполовину люди, наполовину скоты».

Человек, которого оскорбляют скверными словами, обзывая нечистотами или детородным органом, задней частью тела, то есть срамными, похабными, пошлыми словами, испытывает чувство, которое в русском языке называется словом срам. Срам возникает при словесном или физическом обнажении человека перед людьми, этимологически оно означает чувство жути, которое охватывает при обнажении запретного. Не случайно, о том, кто срамит кого-то или срамится сам, говорят – он наглый, он издевается и изгаляется. И тем самым язык наш подчеркивает, что скверна плоти обнажена, освобождена от покрова и выставлена во всей нечистоте на всеобщее обозрение. Однако сегодня сквернословие далеко не всеми воспринимается как срамословие. Люди, потерявшие представление о чистом и нечистом собственной плоти, утрачивают и брезгливое отношение к нечистому слову, поистине скверна плоти рождает и скверну духа, и речь русского человека все больше наполняется нечистотами.

Так что оскорбление по-русски включало в себя три вида слов, вызывавших своего рода паралич души, сильнейший шок, оторопь и обиду - это богохульство, матерщина и сквернословие. Богохульство влекло за собой чувство страха, матерщина вызывала стыд, а сквернословие порождало срам в человеке. Именно про эти словесные оскорбления говорилось, что словом можно убить. Ибо такие оскорбляющие слова заставляли человека как бы обмереть, испытав скорбь, а по сути этого слова - паралич души, так как скорбь происходит от понятия скоробиться, то есть скорчиться и застыть в скорченном состоянии. Именно об оскорблении гласит русская пословица: «Слово не стрела, а пуще разит».

Нельзя сказать, что люди сегодня этого совсем не понимают. Но сквернословцы и матерщинники настолько приросли душой к грязной речи, что и в приличном окружении находят им эквиваленты, прямо отсылающие окружающих к нечистому смыслу – многочисленные ёлки-палки, ёшкины коты, японские городовые, блины, помянуть которые ныне не стесняются культурные с виду дамы и джентельмены, и даже дети не чураются их, - никого из окружающих не вводят в заблуждение. Они являются отвратительным явлением не только грязной речи, но и свидетельствуют о грязном образе мысли произносящих подобные эвфемизмы.

Брань – словесная оборона

Однако помимо слов оскорбительных, ведущих к параличу души, в русском языке есть слова бранные, которые служат человеку на пользу. Ведь и само слово брань означает нашу словесную оборону, в стремлении избежать физического столкновения с противником и обойтись при выражении своей агрессии одними лишь словами. Как говорили исстари, «береза не угроза, где стоит, там и шумит». Действительно, уж лучше обругать недруга бранным словом, нежели раскроить ему вгорячах череп. Так действовало предостережение: «Браниться – бранись, а рукам воли не давай».

Бранные слова или словесная оборона весьма отличаются от оскорбительных слов. Брань искони использовалась как форма предупреждения противника в том, что он будет атакован, если не смирится и не сдастся. Таков обычай русского народа. Мы не нападаем на неприятеля сзади, как это делают степные народы. Мы не кидаемся на врага внезапно, без предупреждения, как это принято у наших соседей-горцев. Русские имеют обыкновение предупреждать недруга о нападении и в это предупреждение мы, как правило, вкладываем ритуальные слова поношения врага – ту самую русскую брань. Знаменитое послание князя Святослава «Иду на вы», так удивлявшее его противников, является примером русского предупреждения супостатов о грядущей схватке. Великодушие воина-славянина здесь сопровождалось обыкновенно ритуальными угрозами врагу, которые не столько деморализовали неприятеля, сколько подбадривали самого бранящегося.

Действительно, использование словесной брани ведет свое начало из древнего воинского обряда уничижения своего врага перед схваткой. Подобные обряды укрепляли в бойцах чувство собственного превосходства над противником. Ритуал брани был настолько обязателен в русской бытовой культуре, что на этот счет существует известная поговорка, исходящая от лица заинтересованных схваткой зрителей: «Полно браниться, не пора ль и подраться».

Самым важным в таких ритуалах является переименование врага из человека в животное, причем в такое животное, победить которое легко. Нестрашные, неопасные звери и скоты – козел, баран, осел, свинья, лиса, собака, - становились именованием противников русского воина. Их употребляли в зависимости от того, что побольнее заденет недруга – неряшливость свиньи, тупость барана, упрямство осла или вредность козла… Но в брани никогда не использовались имена хищников – волка и медведя, противостояние с которыми не сулило легкой победы. Поминали в оборонной брани животных в собирательном смысле: тварь или скотина – тоже универсальные переименования перед схваткой. С возгласом «Ах ты, скотина!» или «Ух ты, тварь!» у нас принято кидаться в рукопашную.

Переименование человека в скота было важно для русского еще и потому, что русич, добрый по своей природе, не был готов убивать себе подобных даже и в открытом бою. Ему требовалось не только переименовать своего противника в животное, но и убедить самого себя, что он видит перед собой врага не в человеческом облике, а в обличье зверя. Ибо, как писал Владимир Высоцкий, «бить человека по лицу я с детства не могу». И вот, чтобы не бить человека по лицу, это лицо по-русски переименовывали в звериную образину: так родились бранные угрозы – набить морду, дать в рыло, начистить рожу, порвать пасть, врезать в харю, разбить мурло. Все перечисленные здесь слова суть именования звериной морды – нечеловеческого обличья. Уничижая таким образом противника своей угрозой, приготовившийся к бою или драке человек и себя освобождал от угрызений совести, что он поднял руку на человека. Противник для него становился как бы зверем.

Есть в словесной обороне и иной способ переименования врага перед схваткой. Чтобы оправдать свою агрессию, боец называл противника именем чужака, человека чужого, враждебного нам рода-племени. Русская история накопила немало таких прозвищ, запечатленных в памяти языка благодаря множеству нашествий и войн. Из тюркских языков пришли к нам балбес (из татарского билмас – «он не знает»), болван (татарское богатырь), балда и бадма. Это память о монголо-татарском иге и последующем враждебном соседстве со степняками. Война с Наполеоном отразилась в словах шаромыжник (франц. шер ами – «милый друг») и шваль (франц. шевалье). Слова эти пережили сложную историю. Они возникли в результате наложения друг на друга старинных русских корней и французских заимствований. Именно с опорой на русский корень в слове шушваль (клочок, обрывок, лоскут) произошло переосмысление слова шевалье, обозначавшего недруга-француза. Так возникла шваль – название всякого никчемного, ни на что не годного человека. Французское шер ами – милый друг тоже было переосмыслено в нашем языке с помощью русского корня – шара (пустота, дармовщина), шаром, на шару, (даром) в соединении с суффиксом -ыг-, известном в словах сквалыга, забулдыга, прощелыга. Шаромыга, шаромыжник, таким образом, стали ироническими прозваниями попрошайки и ничтожества. Кстати, слово забулдыга имеет подобное же образование. Здесь использован татарский корень булды («хватит»), а забулдыга означает пьяницу, у которого нет понятия «хватит», то есть способности вовремя остановиться в хмельном питии. Вспомним здесь также и шалопая: заимствованное из французского языка chenapan (негодяй) преобразовалось в слово шалопай под влиянием русского шалун, шалый, и стало означать обыкновенного бездельника.

Более новые ругательства, обозначающие чужаков, - греческое идиот (особенный, непохожий на других, чужой) и французское кретин (глупый). Они для нашего языка – тоже знак неполноценности человека, его чуждости родному сообществу, что позволяет использовать эти слова в словесной обороне, выводя идиота и кретина из круга своих.

Назовем еще одну стратегию словесной обороны, которую использовал русский воин и всякий изготовившийся к драке русич. В этой стратегии очень важно предупредить своего противника, что он будет повержен и уничтожен. Именно для этого используются слова, обозначающие падаль и мертвечину. Таковы слова падла и стерва, мразь и мерзавец, сволочь и зараза. Каждое из них выражает идею мёртвого особенным образом. Если падла - это то, что мёртвым пало на землю, обычная падаль, то стерва – растерзанное существо. Не случайно медведь в говорах называется стервецом, что означает терзающий добычу. Памятен и стервятник – хищная птица, питающаяся падалью, терзающая ее на части. Мразью именуют противника, сравнивая его с замерзшим до смерти существом, таков же и мерзавец. В слове сволочь прослеживается сравнение со сволоченной в кучу мертвой листвой, ни к чему не годным мусором, так полагал Владимир Даль. А слово зараза происходит от глагола заразить (то есть поразить, убить), и обозначает зараза убитого в бою.

Итак, словесная брань – это самая настоящая стратегия защиты, предупреждение врага о нападении, уничижение противника и одновременно укрепление самого бойца перед схваткой. Такова история происхождения бранных слов. Но и сегодня брань допустима и порой даже необходима в речи. Ведь ею можно сполна выплеснуть обиду на неприятеля, одной лишь перебранкой исчерпать конфликт и избежать рукоприкладства.

Ругань - выяснение отношений с ближними

Оскорбительными и бранными словами русский запас обидных речений не исчерпывается. Важнейшей частью национального быта является ругань – словесное уничижение наших ближних при выражении недовольства ими и при так называемом «выяснении отношений».

В русской традиции общения, которая складывалась на протяжении тысяч лет, особо ценилась искренность, открытость человека в взаимодействии со своими ближними. Именно поэтому мы считаем идеалом общения разговор по душам, без которого русский человек скукоживается в собственном коконе и иссыхает душой. Но и оборотную сторону разговора по душам – искреннее выражение недовольства своими ближними - мы тоже очень ценим, называя его «выяснением отношений». Такое общение – это разговор по душам наизнанку, это накопленные обиды, выплеснутые в лицо, это злоба, сконцентрированная в ругательном слове, которым мы обзываем провинившегося перед нами родственника или друга. В русских пословицах подобные ругатели метко сравниваются с собакой, что переменчива нравом, от свирепости до ласковости: «Полай, полай, собака, да и оближись».

Ругательные слова, какими в нашем языке «выясняют отношения», очень разнообразны и красочны, поскольку человек, ругаясь, стремится высказаться как можно ярче, но при этом не оскорбить, не сразить, не облить грязью. В подборе выражений ругатель, как правило, исходит из установки, что его раздражитель – как бы не человек вовсе, он некое пустое место, не имеющее главного признака человека – живой души.

Таково, к примеру, слово дурак, этимология которого основывается на понятии дыра – пустое место. Причем, ругаясь, мы любим подчеркнуть, что дурак – безумный, безголовый, бестолковый. И к дураку добавляем бестолочь, утверждаем, что у дурака крыша съехала, чердак без верху. Дураков величают на разные лады, новизной формы освежая силу ругательства: здесь и ласковое дуралей, и раздраженное дурандас, и добродушное дурачина, и гневное дуролом, и просто банальные дурень с дурилой, а также дурошлеп и дурында. Звонкости добавляют устойчивые определения дурака – дурак бывает круглый, набитый, отпетый. А если дурак не совсем дурак или притворяется таковым, то есть и для этого свои названия – полудурок и придурок.

Другое ругательное именование ближнего бездушным предметом обозначает разные виды дерева – тут и чурка, часто она выглядит как «чурка с глазами» или «чурка с ушами», и чурбан, и полено, и бревно, и дуб с дубиной и дуболомом, причем для яркости дубина именуется стоеросовой, то есть не лежачей, а стоячей, подобно человеку. Высокого и тупого человека назовут еще и орясиной – длинной жердью или хворостиной. Так ругают добрых молодцев. Вспомним и пень, к которому добавляют, что он старый или замшелый, так укоряют стариков. Сходно с представлением о человеке-деревяшке и слово остолоп, оно исстари обозначало деревянный столб и имеет тот же корень. Еще один деревянный предмет, переосмысленный в ругательство, - оглобля. Современный язык добавляет к этому списку бамбук и баобаб, а еще, постучав по деревяшке, мы произносим с чувством собственного превосходства над тупицей «здравствуй, дерево!».

Занимательны и ругательства с называнием ближних обувью. Тем самым мы подчеркиваем, что перед нами не человек, а лишь его оболочка без содержания – то есть опять-таки без души. И обувь в таких выражениях мы подбираем, соответствующую социальному статусу ругаемого нами человека. Сапог – скажем о тупоголовом военном, лаптем и валенком обзовем простофилю - деревенского жителя, тапком жена отчихвостит собственного безвольного мужа, а тот тапочкой – свою бестолковую жену, но в любом случае, мы высказываемся в том смысле, что перед нами голимая пустота, бессодержательный объект.

Мысль о своей никчемности, ненужности обидна для человека, и ругатели этим с удовольствием пользуются. Русский язык накопил коллекцию никчемностей, используемую в ругани. Здесь и обычная дрянь с фигней в придачу, и более конкретные отрепье – рваная одежда, и ошметок - старая обувь, а также отребье – ненужный хлам и мусор. Есть в подобной ругани забавные редкости, но тоже никчемные - ошурок (засохшая сопля), шушваль (обрывок, лоскуток). Особняком здесь стоит слово обормот, оно тоже обозначает никчемного оборванца, и звуковое сходство обормота с оборванцем вроде бы прослеживается. Однако в обормоте состоялось русское переосмысление немецкого Ubermut (хулиган, кривляка, шалун). Совпадение звучаний обормота с оборванцем и мотом дало импульс развитию иного значения – никчемного гуляки, промотавшегося до последней рвани. Точно так в конце XIX века сформировалось слово охламон, изначально оно соотносилось с греческим охлос (народ) и буквально означало «человек из народа». Но яркое совпадение звучания этого слова с корнем хлам породило новый смысл – плохо одетый, неряха.

Ругани, адресованной близким, свойственны и наименования их животными, прежде всего отличающимися глупостью, вредностью или никчемностью. Жену муж может обозвать овцой, козой или курицей, а она его в отместку - козлом или бараном. Вредного и капризного старика величают старым хрычом (слово грич сохранилось в чешском языке и означает старый пес), а ворчливую старуху прозывают старой каргой (слово карга сохранилось в санскрите в значении ворона).

Важной приметой внутрисемейной ругани являлись именования своих ближних именами чуждого происхождения – дундук (никчемный, тупой) происходит от тюркского личного имени, олух (глупый, неряшливый) ведет свое происхождение от финского личного имени Oliska, пентюх (неуклюжий, туповатый) возник в результате переосмысления греческого имени (Пантелей – Пантюха – пентюх) при совпадении звучаний с выразительным пень.

Обратим внимание, сколь велико число таких вот ругательств – безобидных, ибо они не являются оскорбительными, как богохульство, мат и сквернословие, и никому не угрожают, как словесная брань. В такой повседневной ругани каждый из нас сбрасывает нервное напряжение, раздражение, которое вызывают обычно трудные обстоятельства жизни или усталость в труде – «не выругавшись, дела не сделаешь», «без шуму и брага не закиснет». Вот оно – истинное назначение русской ругани – «поругаться – душу отвести», а значит, вернуться в спокойное состояние и с толком довести дело до конца.

Когда же мы ругаемся на собственную родню и друзей, то и тут в подобной ругани есть большие достоинства. Психологическая разрядка наступает, когда человек пользуется всеми этими смешными именами – олухами, дундуками, орясинами и ошурками, ошметками и валенками. К примеру, назовешь своего ленивца-сына телепнем и сам пустишься в хохот, представив его в виде неповоротливого увальня, телепающегося туда-сюда без толку. Или жена в сердцах крикнет мужу: «Ну, что встал, как остолоп!», а он ей в ответ: «Совсем, овца, потерялась!» И смешно это, и не обидно, но поучительно. Почему и говорят на Руси: «Больше бранятся, смирнее живут», «при счастье бранятся, при беде мирятся», «свои собаки грызутся, чужая не приставай».

Психологи изучили потребность людей в словесной разрядке и установили, что когда человек постоянно из страха, или в силу хорошего воспитания, или еще по какой причине не имеет возможности высказать свои негативные чувства, у него затемняется рассудок, он начинает тихо ненавидеть окружающих, и может не только сойти с ума, но и совершить преступление или самоубийство. Это состояние называется по-русски: «зла не хватает». «Зла» в словесной ругани должно хватать сполна, потому что это наиболее безобидная форма наказания или возмездия раздражающему нас ближнему. После чего для обоих наступает мир и успокоение. Потому все мы и знаем: «брань не дым, глаза не ест», «брань на вороту не виснет», и, главное, «не побив кума, не пить и пива».

Так зачем же, спрашивается, мы позабыли многое множество таких метких, звонких, точных ругательных слов, а вместо них, как обухом по голове, кроем наших ближних и дальних отборным матом, чертыхаемся на них и сквернословим, потеряв при этом страх и стыд и выставляя напоказ собственный срам?

Может, это происходит потому, что мы уже давно живем в обществе, где люди перестали поклоняться Богу и Его Пречистой Матери? И потому хулить Их – ругаться «в Бога-Мать» не является для многих чем-то страшным? Может быть, чертыханье в ходу потому, что все эти сто лет, а то и больше дьявола перестали считать врагом рода человеческого? А значит входить с ним в открытое общение, чертыхаясь, также стало не страшно? И ведь эти же сто лет, за какие мы так стремительно забыли Бога и познали чёрта, люди в нашей стране перестали поклоняться Матери Земле и пренебрегли святостью материнства вообще. Вот и матерная брань не стала вызывать стыд сначала перед лицом родной земли, потом перед лицом родной матери, и, наконец, в глазах собственных детей. Что до сквернословия, то его нечистоты уже не воспринимаются как срам, ибо люди привыкли не только грязно говорить, но и грязно думать. Все дело именно в том, что мы в большинстве народа привыкаем грязно думать, а то и не думать вовсе, используем сквернословие и матерщину как рефлекс недовольства и негодования.. При провалах в мыслях и в памяти, как установлено нейролингвистами, люди как раз и заполняют пробелы речи матерщиной, чертыханием и сквернословием. Есть даже психическое заболевание, при котором у человека полностью отсутствует речь, но чтобы привлечь к себе внимание окружающих, больной изрыгает сквернословие и матерщину. Так что беспричинно матерящиеся и привычно сквернословящие люди сродни душевнобольным и должны таковыми восприниматься в обществе.

Итак, навязанное сегодня в России убеждение, что русские – какие-то особо изощренные сквернословцы, которые без мата не пьют, не едят и вообще не живут на свете, - это лукавство или заблуждение. Богохульство, мат и сквернословие еще сто лет назад считались недопустимыми не только в образованной среде, но и в простом народе. Слова эти несли открытое зло, были опасны для общества и человека, их избегали, за них жестко наказывали. Другое дело - бранные слова и ругань, что оказывались подспорьем в искреннем общении с ближними и способом предотвращения рукоприкладства. Здесь меткое русское слово служит полезную службу и по сей день. Это не значит, конечно, что мы вправе костерить родню и друзей с утра до ночи, но это значит, что мы должны беречь себя и всех окружающих нас от оскорблений и сквернословия.

Татьяна Миронова