Емкостный датчик своими руками. Схемы датчиков движения и принцип их работы, схемы подключения

Работа ёмкостных датчиков обычно основана на регистрации изменений параметров генератора, в колебательную систему которого входит ёмкость контролируемого объекта. Простейшие из таких датчиков содержат один LC-генератор на полевом транзисторе и работают по принципу возрастания потребляемого тока или уменьшения напряжения при увеличении ёмкости. Такие устройства при максимальной дальности обнаружения приближающегося объекта не более 0,1 м обладают весьма низкой стабильностью и малой помехоустойчивостью. Более высокие характеристики имеют ёмкостные датчики, схема которых выполнена на основе двух генераторов и работающие по принципу сравнения частоты или фазы колебаний образцового и перестраиваемого (измерительного) генераторов. Например, описанный в . Лучшие из них способны почувствовать приближение человека на расстоянии 2 м. Однако при выполнении на дискретных элементах они получаются слишком громоздкими, а при использовании специализированных микросхем - слишком дорогими.

В предлагаемой статье рассматривается схема ёмкостного датчика, с высокой чувствительностью на микросхеме тонального декодера NJM567 . Эта микросхема и её аналоги (например, NE567) широко используются для обнаружения узкополосных сигналов в диапазоне от 10 Гц до 500 кГц. Они применялись и в системах автоподстройки частоты вращения блока видеоголовок бытовых видеомагнитофонов. Использование встроенного в тональный декодер RC-генератора упрощает схему ёмкостного датчика, а внутренняя петля ФАПЧ этого генератора обеспечивает стабильность и помехоустойчивость датчика.

Дальность обнаружения приближающегося человека - не менее 0,5 м (при длине антенны датчика 1 м), что значительно больше, чем, например, у прибора, выполненного по схеме . В устройстве отсутствуют намоточные изделия (катушки индуктивности), что упрощает его повторение.

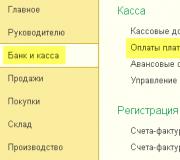

Схема ёмкостного датчика

изображена на рис. 1. Частотозадающие элементы находящегося в микросхеме DA2 генератора - резистор R6 и конденсатор С5. Сигнал генератора частотой около 15 кГц с вывода 5 микросхемы DA2 подан на фазосдвигающую цепь, образованную подстроечным резистором R5, антенной WA1, конденсатором СЗ и резистором R3. С неё через истоковый повторитель на полевом транзисторе VT1, усилитель на транзисторе VT2 и конденсатор С4 сигнал поступает на вход IN (вывод 3) микросхемы DA2. К выводу 2 этой микросхемы подключён конденсатор С8 фильтра фазового детектора системы ФАПЧ, от ёмкости которого зависит ширина её полосы захвата. Чем ёмкость больше, тем уже полоса.

На второй фазовый детектор микросхемы образцовое напряжение подаётся от генератора с фазовым сдвигом на 90 относительно поступающего на фазовый детектор ФАПЧ. Напряжение на выводе 1 микросхемы (выходе второго детектора), подаваемое на встроенный в неё компаратор напряжения, зависит от фазового сдвига между входным сигналом и сигналом генератора, вносимого рассмотренной выше цепью, которая включает в себя антенну WA1. С7 - конденсатор выходного фильтра фазового детектора. Резистор R8, включённый между выводами 1 и 8 микросхемы, создаёт в характеристике переключения компаратора гистерезис, необходимый для повышения помехоустойчивости. Цепь R7C6 - нагрузка выхода OUT, выполненного по схеме с открытым коллектором.

Далее по схеме ёмкостного датчика сигнал через диод VD2 поступает на цепь из резистора R9 и конденсатора С9 и на вход логического элемента DD1.1. Цепь R10C10 формирует импульс, блокирующий ложное срабатывание датчика в момент включения питания. С выхода элемента DD1.1 сиг- нал поступает через диод VD4 на цепь R11C11, обеспечивающую длительность выходного сигнала датчика не менее заданной, и на соединённые последовательно элементы DD1.2 и DD1.3, формирующие взаимно инверсные выходные сигналы датчика на линиях “Вых. 1” и “Вых. 2”. Высокий уровень сигнала на линии “Вых. 2” и включённый светодиод HL1 свидетельствуют, что в чувствительной зоне находится человек.

Узел питания ёмкостного датчика собран на интегральном стабилизаторе LM317LZ, выходное напряжение которого установлено равным 5 В с помощью резисторов R1 и R2. Входное напряжение может находиться в пределах 10…24 В. Диод VD1 защищает датчик от неправильной полярности источника этого напряжения.

Все детали датчика смонтированы на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертёж которой изображён на рис. 2. Резисторы R1 и R2 - для поверхностного монтажа. Их монтируют на плату со стороны печатных проводников. Подстроечный резистор R5 - СПЗ-19а или его импортный аналог.

Микросхему NJM567D можно заменить на NE567, KIA567, LM567 с различными буквенными индексами, означающими тип корпуса. Если он типа DIP8 (как у NJM567D) или круглый металлический, печатную плату корректировать не придётся. Аналог микросхемы К561ЛЕ5 - CD4001A. Транзистор КП303Е заменяется на BF245, КТ3102Е -на ВС547.

Антенна WA1 - отрезок одножильного изолированного провода сечением 0,5мм2 и длиной 0,3…1,5м. Короткая антенна обеспечивает меньшую чувствительность. Следует иметь в виду, что необходимая ёмкость конденсатора СЗ зависит от собственной ёмкости антенны, а значит, от её длины. Указанная на схеме ёмкость оптимальна для антенны длиной около метра. Чтобы работать с антенной длиной 0,3 м, ёмкость необходимо уменьшить до 30 пф.

Налаживать ёмкостный датчик следует, установив его и антенну там, где предполагается их эксплуатация. При этом следует учитывать, что на порог срабатывания влияет и расположение антенны относительно заземлённых предметов и проводов.

Первоначально движок подстроечного резистора R5 устанавливают в положение максимального сопротивления. После включения питания светодиод HL1 должен оставаться погашенным. В работоспособности датчика можно убедиться по включению этого светодиода в случае прикосновения к антенне рукой. Если ёмкость конденсатора СЗ выбрана правильно, то при переводе движка подстроечного резистора R5 в положение минимального сопротивления светодиод должен включиться и без касания антенны.

Убедившись в работоспособности схемы ёмкостного датчика, его налаживание продолжают по общеизвестной методике, добиваясь требуемого порога срабатывания плавным перемещением движка подстроечного резистора. Желательно делать это с помощью диэлектрической отвёртки, оказывающей минимальное влияние на фазосдвигающие цепи.

Оптимальная настройка соответствует включению светодиода при приближении человека к антенне метровой длины на расстояние 0,5 м, а выключение - при его удалении до 0,6 м. Укорочение антенны до 0,3 м уменьшит эти значения примерно на треть.

Следует заметить, что если ёмкость конденсатора СЗ слишком велика, светодиод HL1 может светиться и в крайнем левом положении движка, а при касании антенны рукой - гаснуть. Это объясняется тем, что устройство работает по балансному принципу и при необходимости можно отрегулировать его на срабатывание при удалении охраняемого объекта из чувствительной зоны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Табунщиков В. Волшебное реле. - Моделист-конструктор, 1991, № 1, с. 23.

2. Нечаев И. Ёмкостное реле. - Радио, 1992, №9, с. 48-51.

3. Ершов М. Ёмкостный датчик. - Радио, 2004, №3, с. 41,42.

4. NJM567 Tone Decoder / Phase Locked Loop. www.pdf.datasheet.su/njr/njm567d.pdf

5. Соломеин В. Ёмкостное реле. -Радио, 2010, № 5, с. 38, 39.

В. ТУШНОВ, г. Луганск, Украина

“Радио” №12 2012г.

— одним из самых простых датчиков движения является концевой выключатель вмонтированный проем двери. Так же и принцип его работы не сложный — срабатывает, когда дверь открывается или закрывается. Довольно простенькая схема используется в холодильнике, в домашнем баре, которая при открывании двери включает освещение. Эту конструкцию можно применить в подсобном помещении, в прихожей квартиры, на входной двери подъезда. По этой аналогии можно изготовить «дежурку» выполненную на светодиодах, используя такой «концевик» либо сигнализацию, которая будет предупреждать при срабатывании.

Именно такие приборы, состоящие из электромеханического устройства геркона и магнита сейчас устанавливают в помещениях находящихся под охраной. Тем не менее это устройство имеет свое слабое звено — узко направленное применение. Если потребуется контролировать большие внешние территории, крупные помещения, то от них пользы не будет никакой. Что касается проходов открытого типа, то для них существуют приборы способные реагировать на любые изменения вокруг. В число таких датчиков входят фотореле, емкостные датчики, тепловые извещатели, а также акустическое реле.

Для контроля перемещения на определенном пространстве применяются датчики присутствия для включения света не только промышленного производства, но и изготовленные собственноручно. Широко используются фото приборы, устройства оценки эхо-сигналов, звуковые сигнализаторы. Они отлично справляются с работой оповещения при движении объекта в радиусе действия приборов. Принципиальная основа функционирования таких приборов заключается в создании импульсного сигнала и его фиксирование в момент отражения от предмета. В момент поступления импульса в такую область контроля, меняются свойства отражающего сигнала, и обнаружитель создает управляющий сигнал в выходной цепи.

Ниже показана принципиальная схема функционирования светочувствительного автомата и акустического реле:

Двери открывающиеся в автоматизированном режиме, акустические сигнализаторы, караульная спец сигнализация, и многая другая техника, точно фиксирующая позицию предмета.

В частности, примечательно было бы оборудовать датчиком присутствия ваше зеркало с эффектом светодиодной подсветки. Подключение иллюминации будет выполняться только в то время, когда вы приблизитесь к зеркалу. Кстати, такую схему можно собрать собственными руками в домашних условиях.

Принципиальные схемы устройств

Микроволновый прибор

Одним из самых востребованных сигнализаторов считаются датчики присутствия для включения света , прекрасно подходят для наблюдения за открытым пространством. Для этих же целей существует еще не менее эффективное устройство — емкостной датчик. Особенность действия этого прибора состоит в определении коэффициента трансформации радиоволн. Наверное многие из вас когда-либо подмечали в действии такой эффект. В момент приближения к включенному радиоприемнику появляется фоновый шум и он начинает уходить с настроенной волны. Если есть желание повторить схему датчика движения работающего по микроволновому принципу, то абзац размещенный ниже это для вас. Основой такого волнового уловителя является генератор сверхвысокочастотных колебаний и специализированная антенна.

Ниже описан метод изготовления датчика движения микроволнового типа с рабочей принципиальной схемой, в создании которой нет ничего сложного. Полевой транзистор КП306 VT1 выполняет роль генератора высоких частот, а также выполняет функции радиоприёмника. Выпрямительный диод VD1 используется для детектирования сигнала, направляя напряжение смещения на базовый переход транзистора VT2. Специфика трансформатора Т1 предусматривает работу каждой из обмоток на разных частотах.

В исходном положении, при котором на антенну нет внешнего влияния емкости, размах амплитуды симметрично уравновешиваются и на диоде VD1 отсутствует напряжение. Когда меняется частота, тогда происходит сложение амплитуд и диод выполняет их преобразование, в это время переходы транзистора VT2 переходят в открытое состояние. Для быстрого сравнивания значений двух сигналов друг с другом, в схеме предусмотрен компаратор, собранный на тиристоре VS1. Его основное назначение — управлять реле, рассчитанного на напряжение питания 12v.

Далее также показана проверенная схема реле присутствия, реализованная на недорогих электронных элементах. На ее основе можно собственноручно изготовить качественный волновой уловитель движения. А возможно кто-то найдет ему другое применение или просто использует для знакомства с прибором.

Тепловой датчик присутствия

Пироэлектрический инфракрасный сенсор движения входит в разряд самых распространенных тепловых датчиков применяемых в различных отраслях хозяйства. Его популярность обусловлено доступностью комплектующих, простотой изготовления и настройки, гарантированно широким диапазоном температурной составляющей.

Немало таких готовых приборов имеются в продаже. В основном такие сенсоры устанавливаются в светильники, приборы сигнализации и ряд других контроллеров. Тем не менее, доступная для изготовления схема в домашних условиях показана ниже:

Специализированный тепловой уловитель В1 и фотоэлемент VD1 образовывают комплекс автоматического управления световым излучением. Прибор сразу включается в работу как только начинает темнеть. За настройку параметра внешней освещенности отвечает подстроечный резистор R2. Сенсор срабатывает, как только движущий объект попадает в зону действия датчика. Контроль за временем действия прибора выполняется за счет интегрированного таймера, установка значений выставляется переменным резистором R5.

В настоящем справочном пособии приведены сведения об использовании тайников различных типов. В книге рассматриваются возможные варианты тайников, способы их создания и необходимые при этом инструменты, описываются приспособления и материалы для их сооружения. Даны рекомендации по устройству тайников дома, в автомобилях, на приусадебном участке и т. п.

Особое место уделено способам и методам контроля и защиты информации. Приведено описание специального промышленного оборудования, используемого при этом, а также устройств, доступных для повторения подготовленными радиолюбителями.

В книге дано подробное описание работы и рекомендации по монтажу и настройке более 50 устройств и приспособлений, необходимых при изготовлении тайников, а также предназначенных для их обнаружения и обеспечения сохранности.

Книга предназначена для широкого круга читателей, для всех, кто пожелает ознакомиться с этой специфической областью творения рук человеческих.

Если учесть тот факт, что человеческое тело в основном состоит из воды, которая является электрическим проводником, то можно предположить, что емкостной датчик для обнаружения человека - наиболее оптимальное решение. Емкостной датчик можно использовать в качестве сторожевого, реагирующего на проникновение злоумышленников в помещение, двери или на прикосновение к замкам либо ручкам входных дверей, металлическим шкатулкам, сейфам и т. п.

Простое емкостное реле

Радиус действия реле зависит от точности настройки конденсатора C1, а также от конструкции датчика. Максимальное расстояние, на которое реагирует реле, равно 50 см.

Принципиальная схема емкостного реле приведена на рис. 2.85, а конструкция индуктивной катушки с размещением ее и датчика на плате - на рис. 2.86.

Рис. 2.85. Простое емкостное реле

Рис. 2.86. Конструкция индуктивной катушки емкостного реле

Катушка L1 намотана на многосекционном полистироловом каркасе от контуров транзисторных радиоприемников и содержит 500 витков (250 + 250) с отводом от середины провода ПЭЛ 0,12 мм, намотанного внавал.

Датчик устанавливается перпендикулярно плоскости печатной платы. Он представляет собой отрезок изолированного монтажного провода длиной от 15 до 100 см, либо квадрат, выполненный из такого же провода, со сторонами от 15 см до 1 и.

Конденсатор С1 - типа КПК-М, остальные - типа К50-6. В качестве реле выбрано РЭС-10, паспорт РС4.524.312, можно также применить РЭС-10, паспорт РС4.524.303, либо РЭС-55А, паспорт 0602. Диод VD1 можно исключить, так как он необходим лишь для предохранения схемы от случайного изменения полярности питания.

Настраивается емкостное реле конденсатором С1. Сначала ротор C1 необходимо установить в положение минимальной емкости, при этом сработает реле К1. Затем ротор медленно поворачивают в сторону увеличения емкости до выключения реле К1. Чем меньше емкость подстроечного конденсатора, тем чувствительнее емкостное реле и больше расстояние, на котором датчик способен реагировать на объект. При настройке конденсатора корпус тела и руку с диэлектрической отверткой необходимо держать на возможно большем удалении от платы.

Емкостный датчик

Большинство схем емкостных датчиков состоят из двух генераторов и схемы, контролирующей нулевые биения или промежуточную частоту. При этом частота одного генератора стабилизируется кварцевым резонатором, а на настройку контура другого влияет внешняя емкость.

Схема, приведенная на рис. 2.87, содержит один генератор, работающий на частоте 460–470 кГц, воздействие на датчик приводит к тому, что изменяется ток, потребляемый генератором (внешняя емкость не столько изменяет частоту, сколько дополнительно нагружает контур).

Рис. 2.87. Емкостный датчик

При увеличении внешней емкости ток потребления возрастает, что приводит к открыванию второго транзистора.

Генератор собран на полевом транзисторе VT1. Частота настройки определяется параметрами контура на катушке L1. Датчик может быть произвольной формы, например кусок монтажного провода, сетка, квадрат со стороной от 150 до 1000 мм или кольцо. Если датчик устанавливать в автомобиле, то для охраны стекла достаточно провода длиной 150 мм, можно установить сетку в сидениях или расположить провод в щелях приборной панели.

Ключ выполнен на транзисторе VT2. При воздействии на датчик ток, потребляемый генератором, увеличивается и транзистор VT2 открывается, при этом напряжение на его коллекторе становиться близким к напряжению питания (схема питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R6).

Исполнительное устройство выполнено на микросхеме DD1 по схеме одновибратора. Цепь R5C5 нужна для задержки срабатывания устройства после включения. Если задержка не нужна, конденсатор С5 можно исключить. Можно сделать вариант с задержкой и контрольным светодиодом. В этом случае нужно уменьшить сопротивление R6 до 150 Ом, a R4 до 620 Ом, и включить последовательно с R4 светодиод типа АЛ307 в прямом направлении. Теперь первые пять-десять секунд после включения реакция датчика приведет только к зажиганию светодиода. Затем, после окончания этого времени, каждое срабатывание будет приводить к появлению на выходе схемы положительного импульса длительностью около 10 с. Длительность импульса можно регулировать, изменяя сопротивление R7 или емкость С6.

Емкостный датчик собран на одной печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Подстроечный конденсатор - тина КПК, полевой транзистор VT1 может быть с любым буквенным индексом, что же касается VT2 - здесь подойдет любой p-n-p транзистор малой мощности, включая и МП39 -МП42. Микросхему К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7 или даже на К561ЛЕ5, но в этом случае нужно поменять местами R5 и С5, изменить полярность включения С6 на противоположную; вывод R7, соединенный с общим проводом, подключить к катоду стабилитрона, а выходной сигнал снимать с вывода 3 DD1, включив элемент с выводами 12, 13 и 11 между коллектором VT2 и выводом 9 DD1.

Катушка намотана на стандартном четырехсекционном каркасе от катушки гетеродина средневолнового радиоприемника. Ферритовый сердечник (и броневой, если имеется) удаляется. Катушка имеет 1000 витков с отводом от середины провода ПЭВ 0,06 мм. Стабилитрон можно выбрать любой соответствующей мощности с напряжением стабилизации 7…10 В.

Для настройки подключите датчик и расположите плату там, где она будет находиться (или недалеко от этого места). Подключив питание, диэлектрической отверткой установите ротор конденсатора С1 в состояние минимальной емкости. При этом схема должна сработать. Затем, постепенно поворачивая его на небольшой угол и удаляясь после этого на расстояние недосигаемости (около полуметра), установите ротор С1 в такое положение, при котором схема перестает срабатывать, пока вы не приблизитесь на такое расстояние, которое хотите установить.

Емкостное реле на LC-контуре

Принцип действия описываемого варианта емкостного реле (рис. 2.88) основан на изменении частоты LC-генератора под влиянием воздействия на его элементы внешних предметов - эффекта, знакомого вам по реакции радиоприемника на поднесение руки к его антенне.

Рис. 2.88. Емкостное реле на LC-контуре

Такой генератор емкостного реле образуют катушка L1, емкость датчика Е1, конденсаторы C1, С2, полевой транзистор VT1 и, конечно, незначительная емкость монтажа устройства.

Если напряжение питания транзистора стабилизировано и емкость датчика неизменна, то и частота генератора тоже неизменна (в нашем случае примерно 100 кГц). Но стоит приблизиться или коснуться датчика рукой, его емкость увеличивается, а частота электрических колебаний генератора уменьшается.

Резкое изменение частоты LC-генератора - это и есть сигнал о нарушении исходных параметров чувствительного элемента емкостного реле.

Но этот сигнал надо еще обнаружить. Решить задачу помогает второй LC-контур, образованный катушкой L2, конденсатором С4 и слабо связанный (чтобы не упала добротность) с генератором через резистор R1. Используется знакомое вам свойство резонансного контура - зависимость напряжения на нем от частоты колебаний поступающего сигнала. Выделенное контуром напряжение сигнала выпрямляется диодом VD1, фильтруется конденсатором С5 и далее поступает на инвертирующий вход (вывод 2) операционного усилителя (ОУ) DA1, выполняющего функцию компаратора.

Конденсатором С4 резонансный контур настраивают на исходную частоту F 0 генератора. При этом на инвертирующем входе компаратора действует постоянное напряжение U вх. мах. Резисторами R2 и R3 устанавливают на неинвертирующем входе (вывод 3) ОУ пороговое напряжение U пор. Несколько меньшее, чем U вх. мах. В этом случае напряжение на выходе ОУ мало и светодиод HL1, подключенный к нему через ограничительный резистор R5, не горит.

Если изменение частоты генератора будет таким, что напряжение U вх станет меньше U пор,компаратор сработает и включит светодиод. При удалении от датчика частота генератора вновь станет исходной, напряжение U вх увеличится, компаратор переключится в первоначальное состояние и светодиод погаснет.

Катушки L1 и L2 идентичные по конструкции и намотаны на кольцах из феррита 2000НМ с внешним диаметром 20 мм (можно 15 мм) и содержат 100 витков провода ПЭВ-2 0,2 мм. Намотка виток к витку, в один слой. Отвод катушки L1 сделан от 20-го витка, считая от вывода, соединенного общим проводом, L2 - от середины. Расстояние между началом и концом катушек должно быть не менее 3…4 мм. Транзистор VT1 - КПЗОЗБ, операционный усилитель DA1 - К140УД7, К140УД8, диод VD1 - КД503Б, КД521, КД522Б. Конденсаторы С1 и С2 - типа КТ, КД, КМ, СЗ и С5 - КЛС, KM, С4 - КПК-1, резисторы R2 и R3 - типа СПЗ-3, остальные - ВС, МЛТ.

После сборки реле проводят предварительную регулировку (цепочку R5HL1 пока не подключают). Роль датчика могут временно выполнять два отрезка провода диаметром 0,5… 1 мм длиной по 1…1,5 м, расположенные параллельно на расстоянии 15…20 см один от другого. К конденсатору С5 подключают вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением менее 10 кОм/В и подстроечным конденсатором С4 добиваются максимального показания напряжения вольтметра. Если при этом емкость конденсатора С4 окажется наибольшей, то параллельно ему подключают дополнительный конденсатор емкостью 10… 15 пФ и подстройку повторяют. Вольтметр должен фиксировать напряжение 2,5…5 В. Если оно меньше, подбирают резистор R1, но его сопротивление должно быть более 500 кОм. После каждой замены резистора подстройку повторяют.

Далее, к выходу ОУ подключают последовательно соединенные резистор R5 светодиод НL1. Движок резистора R3 устанавливают в нижнее по схеме положение, резистор R2 - в среднее. При этом светодиод должен гореть. Медленно перемещая движок резистора R3, добиваются погасания светодиода. Если теперь к датчику поднести руку или коснуться провода, соединенного с конденсатором С1, светодиод должен загореться. На этом предварительную регулировку емкостного реле можно считать законченной.

Схема исполнительного устройства приведена на рис. 2.89.

Рис. 2.89. Исполнительное устройство

К выходу емкостного реле через делитель R1R2 подключают электронный ключ на транзисторе VT1, управляющий электромагнитным реле К1, контакты К1.1 которого включают осветительную лампу EL1 или сирену. Блок питания включает в себя понижающий трансформатор Т1, выпрямитель на диодах VD3-VD6 и фильтрующий конденсатор С2. Напряжение питания самого емкостного реле (9 В) стабилизируется параметрическим стабилизатором R3VD1.

При срабатывании емкостного реле на его выходе появляется постоянное напряжение 7…8 В, часть которого поступает на базу транзистора VT1. Транзистор открывается, реле К1 срабатывает и замыкающимися контактами К1.1 подключает к сети лампу EL1 или сирену. После восстановления исходного режима работы емкостного реле транзистор закрывается и лампа гаснет.

Транзистор VT1 может быть КТ315Б - КТ315Д, КТ312А - КТ312В или другой аналогичный. Диоды VD3 - VD6 - любые выпрямительные с допустимым прямым током не менее 40…50 мА. Оксидные конденсаторы - типа К50-6 или другие на соответствующие поминальные напряжения, резисторы - типа ВС, МЛТ. Реле К1 - РЭС22, паспорт РФ4.500.129 или аналогичное, срабатывающее при напряжении 9…11 В.

Налаживание автомата сводится к окончательной настройке его емкостного реле. Для этого параллельно конденсатору С5 (см. рис. 2.88) подключают высокоомный вольтметр постоянного тока и подстроечным конденсатором С4 устанавливают на нем максимальное напряжение - оно должно быть примерно таким же, как и при предварительной настройке. Если добиться этого не удается, параллельно С4 подключают дополнительный конденсатор емкостью 20…30 пФ и настройку повторяют.

Для повышения чувствительности устройства контур L2C4 следует настраивать не на максимум напряжения, а немного меньше - примерно на уровне 0,7 U вх. мах. А так как возможны две точки настройки (выше и ниже F o), правильна будет та, которая соответствует меньшей емкости конденсатора С4. После этого резисторами R2, R3 добиваются четкого срабатывания электромагнитного реле.

Что такое емкостные датчики? Это самое обычное электронное реле, срабатывающее при изменении емкости. Чувствительным элементом многих рассмотренных здесь схем являются генераторы высокой частоты от сотен килогерц или больше. Если параллельно контуру этого генератора подсоединить дополнительную емкость, то либо поменяется частота генератора, либо его колебания прекращаются совсем. В любом варианте сработает пороговое устройство, которое включает звуковой или световой сигнализатор. Эти схемы можно применять в различных моделях, которые при встрече с различными препятствиями будут изменять свое движение, в быту - сел в компьютерное кресло включился ноутбук или заиграл музыкальный центр, устройства можно также использовать для включения света в помещениях для построения систем сигнализации и т.п.

Схема работает на звуковых частотах. Для увеличения чувствительности в контур генератора низкой частоты добавлен полевой транзистор.

Генератор прямоугольных импульсов с частотой следования последних 1 кГц выполнен на элементах DD1.1 и DD1.2 . В качестве выходного каскада предназначен DD1.3 , нагрузкой которого является телефонный динамик.

С целью увеличения чувствительности схемы можно добавить количество радиокомпонентов, введенных в RC - цепь .

Схема должна начать работать сразу после включения. Иногда нужно подстроить сопротивление R1 на пороговую чувствительность.

При регулировке реле возможны два варианта его функционирования: срыв или возникновение генерации при появлении емкости. Установка нужного нам схемотехнического варианта выбирается подбором номинала переменного сопротивления R1. При приближении руки к Е1 подстройкой сопротивления R1 делают так, чтобы расстояние, с которого запускалась схема, составляло 10 - 20 сантиметров.

Для включения различных исполнительных механизмов в емкостном реле используем сигнал с выхода элемента DD1.3 .

Для включения света проходят рядом со вторым емкостным преобразователем, а для отключения освещения в помещении с первым.

Срабатывание преобразователя приводит к переключению RS триггера построенного на логических элементах. Емкостные датчики сделаны из отрезков коаксиального кабеля, с конца которых на длину около 50 сантиметров снят экран. Край экрана требуется изолировать. Датчики устанавливают на дверном каркасе. Длину неэкранированной части датчиков и номиналы сопротивлений R5 и R6 подбирают при отладки схемы так, чтобы триггер надежно срабатывал при прохождении биологического объекта на расстоянии 10 сантиметров от датчика.

Пока емкость между датчиком и корпусом мала, на сопротивлении R2, и на входе элемента DD1.3 формируются короткие импульсы положительной полярности, а на выходе элемента такие же импульсы но уже инвертированные. Емкость С5 медленно заряжается через сопротивление R3, когда на выходе элемента имеется уровень логической единицы, и быстро разряжается через диод VD1 при логическом нуле. Т.к разрядный ток выше зарядного, напряжение на емкости С5 имеет уровень логического нуля, и элемент DD1.4 заперт для сигнала звуковой частоты.

При приближении к элементу любого биологического объекта его емкость относительно общего провода возрастает, амплитуда импульсов на сопротивлении R2 падает ниже порога включения DD1.3. На его выходе будет постоянная логическая единица, до этого уровня осуществится наполнение емкостью конденсатор С5. Элемент DD1.4 начнет пропускать сигнал звуковой частоты, и в динамике раздастся звуковой сигнал. Чувствительность емкостного реле можно регулировать подстроечной емкостью С3.

Датчик изготавливается своими руками с использованием металлической сетки с размерами 20 х 20 сантиметров, для хорошего уровня чувствительности реле.

В этой схеме емкостного реле к логическому элементу DD1.4 подсоединен транзистор VT1, в коллекторную цепь которого включен тиристор VS1 управляющий мощной нагрузкой.

Устройство, собранное по схеме ниже, реагирует на присутствие любого проводящего объекта, в том числе и человека. Чувствительность датчика можно регулировать потенциометром. Схема не позволяет обнаруживать движение объектов, но она хороша именно в роли датчика присутствия. Одним из очевидным решением использования в быту емкостного датчика присутствия является самодельная схема автоматическое открывания дверей. Для этих целей схема устройства должна быть размещена с передней части двери.

Основой этого емкостного устройства являются осциллятор с T1 и одновибратор. Осциллятор это типовой генератор Клаппа стабильной частоты. Поверхность емкостного датчика действует как конденсатор для колебательного контура, и в этой конфигурации частота будет около 1 МГц.

Время переключения схемы можно изменять в широком диапазоне с помощью переменного резистора Р2. Не надо подносить металлические предметы близко к датчику, т.к емкостное реле останется в закрытом состоянии. Эта схема также может быть применена в роли детектора агрессивных жидкостей. Главное достинство здесь заключается в том, что поверхность емкостного датчика не вступает в прямой контакт с жидкостью.

На полевом транзисторе выполнен маломощный генератор с частотой следования импульсов 465 кГц, а на биполярном транзисторе электронный ключ для срабатывания реле К1, контактами которого включается исполнительный механизм. Диод используется в схеме при случайном изменении полярности подсоединяемого источника питания.

Радиус действия емкостного реле и чувствительность, зависит от регулировки С1 и конструкции датчика, если вас заинтересовала это разработка то вы можете скачать журнал моделист конструктор по ссылке чуть выше.

Основа схемы маломощный генератор ВЧ. К колебательному контуру L1C4 подсоединена металлическая пластина. Поднесенная к ней ладонь руки или другая часть тела человека представляет собой вторую обкладку конденсатора C д . тем выше, чем больше площадь его обкладок и меньше расстояние между ними. L1 намотайте на каркасе ∅ 8-9 мм, склеенном из бумаги. Катушка СОСТОИТ ИЗ 22-25 витков провода ПЭВ-1 0,3-0,4, намотанных виток к витку. Отвод необходимо сделать от 5-7-го витка, считая от начала.

Настройка релеПодсоедините в коллекторную цепь биполяярного транзистора V1 миллиамперметр на 10 мА и между точкой соединений миллиамперметра с катушкой L1 и эмиттером второго транзистора подсоединить конденсатор 0,01-0,5 мкФ. Металлическую пластину временно отключите от генератора. Следя за показаниями миллиамперметра, кратковременно замыкаем L1C4 . Коллекторный ток V1 дрезко падает: с 2,5-3 до 0,5-0,8 мА. Максимальные показания соответствуют генерации, наименьшие - ее отсутствию. Если генератор возбуждается, присоедините к нему пластину и медленно поднесите ладонь. Коллекторный ток должен снизиться до уровня 0,5-0,8 мА.

Слабые изменения тока усиливается с помощью двухкаскадного УНЧ на V2 , V3 . А для того чтобы можно было управлять нагрузкой бесконтактным методом, конечная ступень схемы построена на тринисторе V5 .

Движок переменного сопротивления R4 устанавливают в крайнее нижнее положение. И затем его медленно двигают вверх до тех пор, пока не включится индикатор H1 . Теперь подносим ладонь к пластине и проверяем работу устройства.

Диод V4 в цепи тринистора V5 исключает появление импульса обратного напряжения. А V6 и сопротивление R7 защищают тринистор от пробоя. Для тринистора с U о6р . = 400 В элементы V6 и R7 можно убрать из схемы.