Возникновение и развитие сознания. Роль труда и речи в развитии сознания

Проблема происхождения сознания – это, по сути, проблема происхождения человека, ибо носителем сознания в единственно известной нам на сегодняшний день форме является человек. Идея о множественности миров, форм жизни и разума неоднократно высказывалась учеными и философами в ходе истории, и современная наука прислушивается к данной точке зрения. Например, гипотеза о сосуществовании на Земле наряду с белково-нуклеиновой другой - полевой - формы жизни, как считают ее сторонники, может оказаться плодотворной для объяснения НЛО, телепатии, необычных экстрасенсорных способностей отдельных людей, а также странностей мировосприятия маленьких детей. Размышления о разных формах разумности имеют право на существование, но они пока носят гипотетический характер и присущи не только и даже не столько ученым, сколько писателям-фантастам.

В космическую эпоху было бы странным не встретиться с идеей космического происхождения жизни, человека, его разума. Альтернативой земного варианта происхождения жизни выступает мысль о занесении органического начала на Землю из космоса, например, на «хвосте» кометы (в русле концепции панспермии, где жизнь рассматривается неотъемлемым, атрибутивным свойством космоса). Найдя на Земле благоприятные условия, жизнь эволюционировала вплоть до ее высших форм. В другом варианте антропогенез (происхождение человека) рассматривается через апелляцию к некоему внеземному «оператору». Ситуация с происхождением человека искусственно создается как бы в космической «лабораторной колбе» (на Земле), а развивающиеся гоминиды (потом и люди) выступают в пассивной роли подопытных кроликов суперсовершенных и весьма любознательных представителей неких сверхцивилизаций.

Современная наука не имеет достаточного материала для подтверждения гипотез инопланетного, внеземного происхождения человека. Но сам факт «вписанности» антропогенеза не только в историю развития жизни на нашей планете, но и в происходящие во Вселенной процессы, наука считает бесспорным. Она установила факт вмешательства в эволюцию живых существ (особенно высших) космического фактора в форме периодической смены магнитных полюсов Земли (геомагнитных инверсий). В результате инверсий усиливалась ионизирующая радиация и увеличивалась частота мутаций (изменений наследственного фонда живого). Под влиянием радиации (природа которой может быть не только космической, но и вулканической, сейсмической, магматической и т.д.) и вызванных ею мутаций происходила перестройка психофизиологической организации ископаемого предка человека. Это послужило предпосылкой изменения стереотипов жизнедеятельности наших обезьяноподобных предков и зарождения труда – магистральной линии антропосоциогенеза.

В 1859 г. в Лондоне вышла книга английского естествоиспытателя Ч.Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», а в 1871 г. – «Происхождение человека и половой отбор». В них была изложена теория эволюции органического мира, высказана идея о генетической связи человека как биологического вида Homo sapiens с высшими млекопитающими. Эволюционные идеи высказывались многими естествоиспытателями и до Дарвина (Ж.Б.Ламарком, А.Р.Уоллесом, П.Матью и др.). Но именно Дарвин, опираясь на многочисленные факты, разработал теорию происхождения видов, сущность которой составляет идея естественного отбора и выживания наиболее приспособленного. Происхождение человека вписывалось в процесс видообразования, его законы. Направленность эволюции создается, по Дарвину, только естественным отбором. Наследственная изменчивость дает лишь материал для естественного отбора, она не имеет приспособительного характера и определенной направленности.

Во времена Дарвина еще не существовало генетики, поэтому понятия изменчивости, наследственности были либо абстрактно-туманными, либо трактовались в смысле, близком ламаркизму. Ламарк исходил из опровергнутой впоследствии генетикой концепции, согласно которой благоприобретенные признаки наследуются. Есть и другие положения дарвиновской теории, которые попали в поле зрение его критиков (абсолютизация постепенности и недооценка скачкообразности в эволюции, рассмотрение эволюции только как адаптивного процесса и т.д.). Но главные принципы дарвинизма значимы и сегодня. В 20-х годах XX века зародилась синтетическая теория эволюции (СТЭ), представляющая собой обновленный дарвинизм, базирующийся на синтезе идей Дарвина с достижениями генетики, молекулярной биологии. Познакомиться с современной эволюционной теорией можно и нужно, обратившись к дополнительной литературе.

Эволюционная теория Дарвина стала предметом особого внимания Ф.Энгельса, который назвал ее в числе естественнонаучных предпосылок формирования марксистской философии. Его очерк «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1876) открывается ссылками на работы Дарвина и постановкой вопроса о роли социальных факторов в эволюции человека. Дарвин, указав на природное происхождение человека, столкнулся с неразрешимыми трудностями при объяснении ряда заинтересовавших его фактов социальной жизни людей, они не поддавались объяснению с позиций естественного отбора. Только выделив труд в качестве основного условия всей человеческой жизни, Энгельс существенно уточнил многие моменты антропогенеза, преодолел определенную ограниченность дарвинизма в том конкретно-историческом виде, в каком он был сформулирован самим автором. Он обосновал тесную взаимосвязь происхождения человека и становления общества. Энгельс, таким образом, внес большой вклад в теорию антропосоциогенеза , причем в условиях, когда многие конкретные науки (археология, палеонтология и др.), исследующие проблему происхождения человека, еще только зарождались.

Труд не отменил действия биологических механизмов изменчивости и наследственности. Однако он преобразовал характер и направление действия естественного отбора благодаря «введению» способности формирующихся людей создавать и использовать искусственные орудия труда, сотрудничать с себе подобными, совместным трудом преобразовывать окружающую среду, а не просто адаптироваться к ней. В силу этого естественный отбор в человеческом обществе постепенно терял свое значение.

Труд и его влияние на становление сознания. К.Маркс и Ф.Энгельс рассматривали труд как универсальную целенаправленную предметную деятельность человека по преобразованию внешней природы с помощью орудий. Они подчеркивали, что труд есть процесс изменения не только природы, но и самого человека.

Говоря о роли труда в происхождении человека, необходимо иметь в виду, что труд в ходе истории претерпел изменения и некоторые его черты формировались по мере того, как формировалось само человеческое сознание. В своей развитой форме он представляет сознательную, целенаправленную деятельность людей, в своих же истоках выступал фактором формирования сознания. И в качестве такового он уже обладал рядом черт, которые отличают его от жизнедеятельности животных.

Труд, во-первых , носит характер активно-преобразовательной, а не пассивно-приспособительной деятельности. Во-вторых, первичным результатом такой деятельности является изготовление орудий труда, которые затем оказываются средством осуществления трудовой деятельности. Изготовленные орудия труда могут предназначаться для изготовления других орудий труда, поэтому труд предполагает целостную систему орудий производственной деятельности. Более того, процесс изготовления и использования орудия труда служит закреплению адекватных этой деятельности отношений между индивидами. Поэтому орудием труда не может считаться просто извлеченный из внешней среды предмет. В-третьих, труд – это общественный, коллективный процесс, а не деятельность одиночек.

Воплощая в себе указанные черты, труд оказал решающее влияние на становление сознания. Конкретизируем это влияние, выделив три основных направления.

1.Собственно антропологическое направление, которое позволяет проследить влияние труда на анатомо-физиологическое, морфологическое строение человека. В основе этого аспекта проблемы лежит принцип гоминидной триады, впервые сформулированный Энгельсом.

Уже Ч.Дарвину и его единомышленникам открылась генетическая связь телесной организации человека с морфологическим строением его ближайших животных предков – антропоидов, человекообразных обезьян. Изменение типа жизнедеятельности антропоидов обусловило соответствующую перестройку их анатомо-морфологической структуры. Совместная деятельность с использованием сначала естественных, а затем и искусственных орудий привела к выделению из отряда приматов семейства гоминидов с отличающими их тремя основными признаками: прямохождением, специфическим строением руки и сложной организацией мозга. Современные авторы «триаду» Энгельса дополняют и другими признаками, отличающими человека от приматов: особенностями строения скелета, грудной клетки, челюсти и т.д. В литературе признаки не просто констатируются, но анализируется их последовательность в ходе формирования человека: сначала дифференциация верхних и нижних конечностей, т.е. двуногое вертикальное хождение и свободная рука, позднее – развитие мозга (увеличение его объема и формирование высших центров).

Прямохождение явилось результатом изменения образа жизни человекообразных обезьян – перехода от древесного к наземному на территориях открытого типа и вблизи источников воды. Выработке двуногости (бипедии), как свидетельствуют данные антропологической науки, способствовал фактор добывания и усвоения пищи, а также уменьшение площади и густоты лесов в экологической нише. Процесс формирования и закрепления прямой походки был постепенным и чрезвычайно длительным. Видимо, антропоиды, подобно ребенку, только что научившемуся ходить, на первых порах время от времени вставали на четвереньки, что помогало им быстрее перемещаться, а главное, было для них более привычным и надежным способом передвижения. Не исключено, что в закреплении прямохождения значительную роль сыграли психические механизмы демонстрации и подражания друг другу, столь развитые у высших обезьян.

Прямохождение вело к освобождению руки, которая выступала естественным биологическим орудием в преобразовании природы. При осуществлении трудовых действий стала развиваться кисть руки, большой палец все больше противопоставлялся ладони, и это позволяло осуществлять все более сложные действия с предметами. Гегель подчеркивал значение руки как специфически человеческого органа. «Рука и в особенности кисть руки человека, - писал он, - есть … нечто только ему свойственное; ни одно животное не имеет такого подвижного орудия деятельности, направленного вовне. Рука человека, это орудие орудий, способно служить выражением бесконечного множества проявлений воли». Мысль о решающей роли эволюции руки в отделении человека от животного мира и в преобразовании им окружающей среды получила развитие в марксистской литературе. Благодаря труду, органом и продуктом которого она являлась, «человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, - писал Энгельс, - на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини».

Именно рука как «воспринимающий» (непосредственно соприкасающийся с вещами) орган давала поучительные уроки другим органам чувств, например, глазу. Но особое влияние рука как орган труда оказала на формирование мозга. Активно действующая рука учила голову думать, прежде чем сама стала орудием выполнения воли головы. Логика практических действий превращалась в логику мышления: человек учился думать. Осязание, ощупывание и другие операции с предметами, а также координация деятельности правой и левой рук запечатлевались центральной нервной системой, способствуя ее дальнейшему эволюционному развитию.

Развитие мозга представляет собой третий элемент гоминидной триады, формирование которого в качестве человеческого также связано с совершенствованием трудовой деятельности, становлением общества. Человеческий мозг, при всем своем сходстве с обезьяньим, писал Энгельс, далеко превосходит его по величине и совершенству. Не столько количественные размеры мозга (его объем, вес), сколько качественные показатели его строения и функционирования являются критерием определения «грани» между обезьяной и человеком. Хотя, конечно, увеличение объема мозга и особенно его разрастание в высоту явились объективной основой его эволюции. Исследования показали, что на заключительных этапах антропосоциогенеза все более определяющую роль играла не столько масса мозгового вещества (которая, например, у классического неандертальца не уступала, а порой и превышала соответствующий показатель у современного человека), сколько его структура, уровень морфологической организации. Развитие коры головного мозга, его лобных долей, ответственных за поведенческие характеристики происходит под влиянием складывающейся социальности, зарождающегося мышления, речи. Следует заметить, что и у современного человека в эмбриональный период формируются лишь древние отделы мозга, а процесс роста и дифференциации новой коры, характер организации которой генетически детерминирован, происходит уже после рождения ребенка под влиянием факторов, главным образом социальных.

2. Гносеологическое направление анализа позволяет выявить влияние труда на становление сознания как специфической формы отражения действительности.

Хотя на первый план у зарождавшегося сознания выходила не познавательная (отражательная) сторона, а коммуникативная, обеспечивающая «вписывание» поведения человека в коллективную трудовую деятельность, исключать из характеристики первичного сознания отражательную сторону нельзя. На первых порах отражение носило, по преимуществу, чувственно-предметный, конкретно-ситуативный характер, познавательный процесс еще утопал в эмоциях, и лишь в последующем приобретал черты, свойственные абстрактно-логическому мышлению. Этот процесс в качестве своей биологической основы предполагал развитие человеческого мозга – дифференциацию полушарий на правое и левое, их функциональную асимметрию: специализацию правого полушария на конкретно-образном, эмоциональном отражении, а левого – на вербально-понятийном, словесно-знаковом. Но изменение характера отражения было бы неправильно связывать только с эволюцией мозга, свою роль в этом процессе сыграл труд.

Труд начинается с изготовления орудий труда, которые разрывают непосредственную связь человека с природой. Отношение человека к природе опосредуется процессом создания и использования орудий труда, и это не может не сказаться на характере отражения мира.

Изготовление орудий труда невозможно без построения плана деятельности, целеполагания. Процессы создания, применения орудий труда и потребления результатов деятельности разделены во времени, и это требует удержания в голове образца будущего изделия, предвидении желаемого эффекта. Созданное для удовлетворения определенной потребности, допустим, пищевой, орудие труда лишь опосредованно, в конечном итоге выполняет эту задачу (непосредственно само оно, естественно, не употребляется в пищу). Словом, в процессе труда отражение становится планомерным, целенаправленным, опережающим, и эти его черты совершенствуются по мере развития самого труда.

Однажды изготовленное орудие труда применяется много раз в различных ситуациях, этим субъект труда – древний человек отличается от животного, эпизодически использующего изъятые из внешней среды предметы, и не способного к закреплению совершенного действия. Благодаря многократному использованию орудия труда происходит формирование способности к аналогиям, обобщению, формированию общих понятий. Можно сказать, что носителем первого обобщенного образа, первой абстракции и было орудие труда. Материальное и идеальное выступали в процессе эволюции как диалектически неразрывные компоненты рождающегося сознания.

В процессе труда, вырывая предмет из естественных условий и ставя его в иные связи, человек выявляет существенные свойства, скрытые от непосредственного чувственного наблюдения. В ходе изготовления орудия труда (изменение камня под воздействием другого камня и других подобных процессов) улавливались причинно-следственные связи, рождались отвлеченные представления о твердости, остроугольности и т.п., которые при пассивном отношении к миру невозможно выявить. Таким образом, происходило постепенное становление мышления как способа отражения внутренних, существенных, необходимых связей. Рационально-логический компонент первобытного сознания сконцентрирован в самых ранних мифах, истоки которых теряются на границе животного и социального миров.

В трудовой деятельности подвергаются испытанию не только предметы, но и образы этих предметов: обнаруживается их неточность, недостаточная информативность. Отражение развивается в сторону все большей адекватности, сознание обретает когнитивную (познавательную) функцию, которая дополняет функцию регулятивную. В сравнении полученного результата с предполагаемым вырабатывалась способность к оценке, оценочному отражению.

В орудиях и результате труда, в создаваемом им мире человек созерцает себя. Узнавая в процессе совместной трудовой деятельности других людей, он тем самым осознает и себя. Таким образом, и самосознание как важнейший элемент сознания является не внезапно и случайно вспыхнувшим в голове первобытного человека, а сформировавшимся в ходе усложнения и разделения труда, в процессе становления социума. Самосознание – наиболее поздний продукт антропосоциогенеза, появляющийся на завершающем его этапе.

Таким образом, процесс формирования собственно человеческого сознания был связан с расширением гносеологического горизонта, с возрастанием элементов абстрактного мышления. Но было бы неверным сводить все богатство формирующегося сознания к появлению неведомого животным абстрактно-логического мышления. Последнее сосуществовало с вереницей предметно-чувственных образов окружающего мира. Разум осветил чувства, эмоции наших предков, постепенно очеловечивая их. Чувственная ткань сознания обогащалась, расцвечивалась неведомыми прежде красками, образами, символикой. Свидетельством этого было зарождение первобытного искусства. Древнейшие мифологические предания, первобытное искусство приоткрывают не только предметно-рациональный, но и духовно-эмоциональный мир древнего человека.

Первобытное сознание еще не обладало самостоятельностью по отношению к бытию. «Производство идей, представлений, сознания, - писали основоположники марксизма, - первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей». Эту исходную, неизбежно ограниченную, синкретичную, слабо дифференцированную форму сознания, выполняющую познавательную и регулятивную функции, называют мифологическим сознанием.

3. Социологическое направление , в рамках которого труд рассматривается как фактор становления общества, выработки специфически человеческих механизмов коммуникации – языка и речи.

Первобытный труд представляет собой не только систему взаимодействия людей с природой посредством орудий труда, но и обусловленную этим взаимодействием социальную (общественную, конкретно – первобытнообщинную) форму отношений между людьми. Изготовление орудий охоты и добывание пищи, освоение огня и сооружение жилища требовало разделение функций, совместных согласованных, коллективных действий, т.е. кооперации. Первобытная кооперация обусловила элементарную организованность, дисциплину и координацию трудовой деятельности всех членов сообщества, выступала «ядром» складывающейся социальности. Кооперация вела к утверждению духа солидарности и взаимной поддержки, взаимопомощи и сотрудничества как форм социальных отношений, способствующих выживанию. С усложнением трудовой деятельности, возникновением на этой основе общественного производства, других видов деятельности, формированием многообразных общественных отношений (производственных, политических, духовных), а также «прояснением» на этой основе формирующегося сознания, происходил процесс развития социальности, становления общества.

Коллективный характер труда требовал развития средств коммуникации, посредством которых можно было бы передавать информацию (предупреждать о врагах, сигнализировать о добыче и т.д.), обмениваться опытом. Становление человека, его сознания, человеческого общества было связано с образованием внебиологических форм коммуникации, возникновением языка и речи.

У животных нет сознания, нет у них и языка, равного человеческому. Мимико-жестикуляторные, звуковые средства взаимного общения - так называемый «язык» животных - привязаны к конкретной ситуации и не предназначены к оперированию отвлеченными понятиями, абстрактным смыслом в отрыве от наличной ситуации. Они служат средствами сигнализации о биологически значимых факторах, выражением субъективного состояния (вызываемого голодом, страхом и т.д.), простым указанием, призывом к совместным действиям. Аналогом этому в человеческом языке являются междометия, восклицания, окрики, жесты и т.п. Животные не владеют словесной речью и то немногое, что они имеют сообщить друг другу, может быть сообщено без речи. Тип коммуникации, основанный на использовании высшими животными звуковых сигналов, послужил базой для возникновения человеческого языка и речи.

Происхождение языка и речи. Существуют различные концепции происхождения языка и речи: теологическая, в которой речь есть «Божий дар»; теория общественного договора, рассматривающая язык результатом соглашения определенной совокупности людей; концепция «семантического скачка», в которой речь выступает следствием случайной мутации.

С точки зрения теории антропосоциогенеза процесс формирования языка, речевой деятельности происходит одновременно с развитием сознания на общей трудовой основе. Язык имеет социально-психологическую природу, в основе его возникновения лежит психологическая потребность в общении, особенности труда как коллективной и орудийной деятельности.

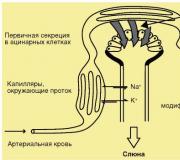

Совместный труд породил у наших ископаемых предков потребность что-то сказать друг другу, передать навыки и умения, и эта потребность создала себе соответствующий орган – гортань, способную издавать звуки, а потом и членораздельную речь. Данный процесс сопровождался развитием лобно-височных и теменных долей головного мозга, ответственных за речевую деятельность.

Процесс изготовления и использования орудий труда сыграл свою роль в становлении речи (второй сигнальной системы). Первоначально сигнальную функцию, связанную с побуждением к определенному действию, выполняло само орудие труда. Своим видом оно уже вызывало образ трудового действия, было знаком определенного действия. Однако многие свойства орудия труда (размеры, форма и др.) затрудняли выполнение сигнальной функции, и она перешла к жестам, осуществляемым рукой. Жесты в их сигнальной функции не нуждались в полноте и последовательности осуществления и свертывались в жесты-символы. С полным основанием можно сказать, что рука была не только органом труда, но и органом зарождения речи. Однако и язык жестов не всегда был приемлем для коммуникации (в темноте, на расстоянии и т.п.). Постепенно он дополнялся, а где-то и заменялся звуком, словом. Если первоначально трудовое действие отождествлялось у человека с видом орудия, затем – с жестом, то теперь – со звуком, словом. В мозгу устанавливалась условно-рефлекторная связь между трудовым действием и звуковым комплексом, содержащим идеальный образ этого трудового действия.

Таким образом, физиологический механизм образования речи – условно-рефлекторный: произносимые в той или иной ситуации звуки, сопровождаемые жестами, сочетались в мозгу с соответствующими предметами и действиями, а затем с идеальными явлениями сознания. Звук из простого стимулятора действий, выражения эмоций превратился в средство обозначения образов предметов, их свойств и отношений, т.е. в знак, обладающий значением. Звук как сигнал преобразовался в слово как элемент языка и речи.

Определение языка. В литературе дается множество определений языка, и это отражает реальный факт существования разных языков, разных подходов к их изучению.

В философии язык рассматривается как материальный носитель сознания, которое имеет идеальную природу. «На «духе», - пишут Маркс и Энгельс, - с самого начала лежит проклятие – быть «отягощенным» материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков – словом в виде языка». Только будучи объективированным, материализованным, сознание выступает как некоторая социальная реальность.

Наряду со словесным разговорным языком сознание может быть выражено, объективировано и в материальных явлениях иного рода (чертежах, графиках, танце, музыке и т.д.). Данные явления, так же, как и разговорный язык, приобретают знаковую функцию, становятся знаком. Материальное явление, материальный предмет становятся знаком в том случае, если выражают некоторое содержание сознания, становятся носителем определенной социальной информации. Знак всегда связан со значением – выраженным в материальной форме знака отражением объективной реальности. Знаков существует много: знаки-копии, знаки-признаки, знаки-сигналы, знаки естественных и искусственных языков. Наука, изучающая знаковые системы разного рода, носит название семиотики.

Язык – это система знаков любой физической природы, предназначенная служить средством общения и орудием мышления.

Выделяют естественные языки , которые являются результатом творчества разных народов, их общения и познания мира. Сейчас на земном шаре насчитывается свыше 2000 языков. Естественный язык в своем словарном составе, грамматическом строе исторически несет отпечаток трудовой, практической деятельности людей (этой обусловленностью, к примеру, можно объяснить, что в языке эскимосов несколько десятков названий моржа: «морж питающийся», «морж на льдине», «морж, плывущий к западу» и т.д.). В многообразии языков заключено благо, а не недостаток человеческого сообщества. Что касается русского языка, то он, безусловно, наше великое достояние. У истоков современного русского языка стоит фигура А.С.Пушкина, и нынешние его потомки не должны утерять всю глубину и красочность национального языка.

Число искусственных языков (языков математики, логики, программирования), созданных человеком в специальных целях, трудно сосчитать.

Сущность языка выявляется в его двуединой функции: служить средством общения (коммуникативная функция) и орудием мышления (когнитивная, или познавательная функция).

Язык – средство общения . Коммуникативная функция языка находит свое выражение в речи. Речь – это непосредственный процесс общения, обмена мыслями, чувствами, пожеланиями и т.п., который осуществляется с помощью языка. Речь – это язык в действии. Структурными единицами речи (языка) являются слова и предложения, составленные из них тексты. Принято выделять речь звуковую (устную), письменную, мимико-жестикулярную, внутреннюю. В совокупности эти элементы речевой системы образуют материальную базу общения и основу для функционирования мышления.

Общение предполагает того, кто передает информацию (пишущего, говорящего и т.д.), и того, кто воспринимает эту информацию (читающего, слушающего и т.д.). Индивидуальные особенности каждой из сторон накладывают свой отпечаток на характер общения. Мысли одного человека сами по себе не могут воздействовать на органы чувств другого человека, выражение «я читаю твои мысли» не следует понимать буквально (оставим в стороне имеющие место паранормальные явления, которые еще надлежит науке исследовать). Чтобы состоялся процесс общения, необходимо богатство духовного мира человека выразить, для чего существуют многообразные средства: музыкальные звуки, рисунки, формулы и, конечно, словесный язык - универсальное коммуникативное средство.

Слово – великая сила, оно побуждает к тем или иным поступкам, с его помощью мы думаем, общаемся, делимся горем и радостью, несем добро, а нередко и зло. Слово есть орудие, которым можно человека возвысить, а можно унизить, ранить и даже убить. И это, к сожалению, не просто метафора …

Посредством языка мысли, чувства отдельных людей превращаются из их личного достояния в общественное, в духовное богатство всего общества. Социальный опыт, знание генетически не наследуются. Результаты мыслительной работы предшествующих поколений, накопленный опыт закрепляются в языке, который служит материальной формой хранения духовных ценностей общества и выполняет тем самым роль механизма социальной наследственности. Осваивая язык, человек выходит за узкие рамки индивидуального опыта, приобщается к накопленному культурному богатству и получает импульс для своего духовного развития.

Язык – орудие мысли. Помимо коммуникативной функции языку свойственна когнитивная функция, которая реализуется через неразрывную связь мышления и языка. Слово не только сообщает, но и обобщает.

Посредством языка происходит переход от ощущений и восприятий к понятиям. Язык помог человеку мысленно «оторваться» от конкретной реальности, создать слова, обозначающие классы предметов и процессов, а также те свойства и качества, которые непосредственно не воспринимаются органами чувств. Ощущения и восприятия не нуждаются в слове, их существование обеспечивается непосредственной связью человека с миром. Тогда как для отвлеченного, абстрактного мышления нужна особая система материальных знаков, способная стать носителем обобщенных образов предметов, явлений, т.е. язык. Необходимость в языке, таким образом, возникает на высших уровнях сознания, на уровне абстрактного мышления. Однако следует заметить, что у человека нет чистой чувственности, не опосредованной мышлением. Выделяя уровни отражения, имеем в виду их относительную самостоятельность и тесную взаимосвязь в реальном процессе познания. Поэтому в общем виде тезис о единстве сознания и языка бесспорен.

В литературе встречается точка зрения о существовании невербального, несловесного мышления. Возможность оперирования одними только чувственными и понятийными образами без их сопровождения словами, жестами (информацией в «чистом» виде) обосновывается ссылкой на факт интуитивного мышления в ходе творчества, решения шахматных задач. В этих условиях имеет место резкое ускорение мыслительного процесса и «сбрасывание» языковой формы, затрудняющей процесс оперирования образами. Наличие невербального мышления, особенности которого еще предстоит исследовать психологам и лингвистам, не нарушает принципиального положения о взаимосвязи мышления и языка.

Близость мышления и языка, их органическое родство приводит к тому, что свое адекватное выражение мысль получает именно в языке. Ясная по своему содержанию и стройная по форме мысль выражается в доходчивой и последовательной речи. «Кто ясно думает, тот ясно и говорит», - гласит народная мудрость.

Сознание – это единая система языка и мышления, выполняющая когнитивные и коммуникативные функции. Высшие, свойственные человеку формы общения, возможны на основе способности человеческого мышления проникать в суть событий, отражать действительность в обобщенных образах.

Единство языка и сознания. Язык и сознание едины: в своем существовании они взаимообусловливают друг друга. Внутреннее идеальное содержание сознания предполагает свою внешнюю материальную форму – язык. Язык есть непосредственная действительность мысли, сознания. Сознание не только выявляется, но и формируется с помощью языка. Наши мысли строятся в соответствии с нашим языком, а с другой стороны, мы организуем нашу речь в соответствии с логикой нашей мысли.

Но единство не означает тождества. Обе стороны единства отличаются друг от друга: сознание отражает действительность, тогда как язык обозначает ее и выражает в мысли. Речь – это не мышление, иначе, как отметил Л.Фейербах, величайшие болтуны должны были бы быть величайшими мыслителями. О не тождественности языка и мышления говорит и тот факт, что грамматически правильно выстроенное предложении может содержать бессмысленное суждение. Например: «Беззлобный запах удирает вдаль».

Определяющей стороной единства является сознание, мышление: будучи отражением действительности, оно диктует законы своего языкового бытия. Язык консервативнее мышления, он менее гибок, менее подвижен. Когда возникает новая мысль, она требует адекватной ей языковой формы. Проблемы возникают тогда, когда новое содержание пытаются втиснуть в старую знаковую форму, и напротив, удачно найденный термин, формула и т.п. открывают простор мысли.

Но язык не только испытывает на себе влияние мышления, но и способен активно влиять на него. Он придает мысли некоторую принудительность, осуществляет своего рода «тиранию» над мыслью, направляет ее движение по каналам языковых форм, которые «лепят» образ.

Существует точка зрения, согласно которой язык – не средство выражения мыслей, а скорее форма, определяющая образ наших мыслей. Язык определяет способ видения и структурирования мира. Группы людей, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают и постигают мир. Это утверждение получило название гипотезы лингвистической относительности или «гипотезы Сепира – Уорфа» (по имени ее разработчиков, американских исследователей Э.Сепира и Б.Уорфа). Когда влияние языка на мышление абсолютизируется и речь идет уже не просто о том, что в познавательных процессах существуют различия, связанные с языковыми различиями, а утверждается, что язык является причиной этих различий, возникает доктрина лингвистического детерминизма. Крайняя форма его – лингвистический идеализм , провозгласивший, что сознание определяется не объектом, а тем, как он представлен в языке.

Конечно, влияние языка (национального в том числе) на сознание, мышление не следует преувеличивать. Несмотря на трудности, межнациональная коммуникация, взаимопонимание людей разных культур возможны. Но и недооценивать нельзя. Выдающийся немецкий философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт считал язык душой нации, он возникает одновременно с ней и не может быть отделен от нее. Именно в языке запечатлен весь национальный характер.

Долгое время на страже русской души и русского слова стояло православие. Слова «благодать», «милосердие», «святость» украшали душу русского человека, с ними в сознание народа входили нравственные ценности. Слово сознавалось как дар Божий, возвышающий человека, к празднословию складывалось отрицательное отношение. Православие учило, что за каждое напрасное и злое слово человек даст отчет в Судный День, что, обуздывая уста, мы очищаем сердце.

Увы, мы сейчас употребляем другие слова. В нашем языке много слов-варваров, в основном американского происхождения. Заимствования могут быть удобными (например, в языке науки), нежелательными, но терпимыми (например, в повседневном обиходе, если речь идет о «картриджах», «шейпингах», «лизингах» и т.п.). Но если заимствования связаны с нравственными понятиями и системой ценностей народа, то они могут быть опасными. Дело в том, что варваризмы являются для нас лишь комплексом звуков, содержащем в себе или нечто неизвестное, или что-то далекое. Они не содержат в себе той смысловой глубины, которая сопровождает слова родного языка. Поэтому если какое-либо явление жизни, к которому в мировоззрении народа сложилось устойчивое негативное отношение, закрепленное в исконном названии, обозначить незнакомым звуковым сочетанием, то явление это будет восприниматься равнодушно или более спокойно, терпимо (сравни: «убийца» и «киллер»). Киллером назваться – «модно», тогда как убийцей – стыдно. Заимствованное слово, закрепляясь в языке, закрепляется и в нашем сознании, неся с собой чуждые нашему миропониманию ориентиры. А от мыслей до поступков – рукой подать. Через слова и со словами чужое входит в мысли, в душу, в жизнь. Нельзя забывать, что не только мы управляем словами, но и слова – нами, диктуя установки, направляя мысли, чувства, дела.

Внедрение в смысловые пространства языковой системы заимствований может привести к печальным последствиям в системе сознания: к смешению ценностных ориентиров, потере языкового чутья, обедненному представлению об окружающем мире, неспособности к яркому, образному мышлению. Родное слово в наши дни стало гарантом сохранения самосознания русского народа, поэтому оно должно быть почитаемо и охраняемо.

При рассмотрении проблемы языка и мышления иногда можно встретиться с мнением о существовании не единства, а антагонизма между ними. Язык рассматривается как оковы для свободной мысли, которая, по выражению А.Шопенгауэра, «умирает в ту минуту, когда воплощается в слове». Тонкая, проницательная мысль, полная нюансов и оттенков, отражающая изменчивую действительность, неизбежно теряет что-то в своем духовном богатстве, облекаясь в язык, материализуясь в законченные формы. Возможно, это имел в виду Ф.И.Тютчев, говоря: «Мысль изреченная есть ложь». Однако отрыв языка от мышления, их противопоставление приводит, с одной стороны, к мистификации сознания, которое лишается материальных средств своего существования, а с другой стороны, к формализации языка, который вне своего предметного содержания сводится к простому оперированию формулами.

В действительности между языком и мышлением, сознанием существует диалектическая взаимосвязь, не допускающая ни их отождествления, ни их отрыва и противопоставления.

Тема языка на всем протяжении истории философии вызывала интерес у мыслителей. Но современная западная философия насквозь пропитана вниманием к языку, он находится в центре исследований ряда направлений.

Аналитическая философия , разновидностью которой является неопозитивизм, предметом философии сделала анализ научных высказываний, облеченных в язык. Для нее характерен особый интерес к семантике (теории значения и смысла) и синтаксису (сочетанию слов в предложении). Уточнение значения и смысла научных высказываний, достижение максимальной ясности языка науки является целью деятельности философа-аналитика.

Герменевтика понимает язык как само бытие сущности, а не как средство ее выражения, т.е. онтологизирует язык. Язык есть «дом бытия». Он рассматривается как среда, в которой осуществляется процесс понимания. Открытое для понимания бытие и есть язык (Гадамер).

Постмодернизм ставит в центр философствования язык, прежде всего текст, который подвергается деконструкции (разрушению, разложению), но не с целью выявления какого-либо изначального смысла, скрытого в нем, а с целью его построения, конструирования. В рамках постмодернизма смысл конституируется в ходе прочтения текста, источником его объявляется Читатель, что влечет за собой идею «Смерти Автора» (являющуюся оборотной стороной фундаментальной для постмодернизма идеи «Смерти Субъекта»). Для постмодернизма язык – это универсальная среда чувственности человека и деконструкция текста также имеет целью освобождение этой чувственности (наслаждения, удовольствия, боли, страдания).

В творчестве Ж.Лакана, автора концепции «структурного психоанализа», который может быть охарактеризован как «постфрейдистский», язык выступает «языком желаний», укорененных в бессознательной сфере. Отсюда основополагающий лакановский тезис: «бессознательное структурируется как язык». Бессознательное не является языком, а структурируется, реализуется в формальных разрывах, сдвигах и напластованиях языка.

Решающими факторами в возникновении человека, становлении и развитии его сознания является труд, членораздельная речь и общение

Разработка трудовой теории формирования человека принадлежит. Ф. Энгельсу, ее основные положения изложены в его сочинении"Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека"

История становления человека и формирования его сознания насчитывает сотни тысяч лет. Она началась с изготовления и использования первобытным человеком простейших орудий труда и постоянно развивалась в в процессе усложнения труда и общения людей. Человек взаимодействовала с предметами природы, узнавала их свойства, сравнивала, выделяла общее, существенное, необходимое. Это способствовало развитию мозга как органа сознания. Вел начал совершенствоваться вслед за развитием руки как органа труда. Именно рука как"воспринимающей"орган, непосредственно затрагивающих вещей, давала поучительные уроки не только мозга, а и другим органам чувств, например, зрительные. Рука, активно действовала, учила голову думать, прежде чем стала орудием исполнения воли головы, заранее планирует практические диує практичні дії.

В процессе развития трудовой деятельности, прежде всего, совершенствование руки, обогащались осязательные ощущения, формировался слух, способный воспринимать нюансы звуков человеческой речи. Логика практических действий фиксировалась ся в голове и превращалась в логику мышления. Человек учился думать. И прежде чем начинать дело, она уже могла представить и его результат, и способ осуществления, и средства достижения этого результатату.

Итак, ключ к разгадке происхождения сознания заключается в труде. Сначала было дело обивая лезвие своей каменного топора, человек одновременно оттачивала"лезвие"своих умственных способностей

Труд всегда был и остается общественной. Первобытные люди были совместно добывать средства существования, защищаться от врагов, бороться со стихийными силами природы. Эти обстоятельства обусловили потребность в спилкув ванне, ее реализация повлекла возникновение членораздельной какви.

Язык - вторая сигнальная система человека, в которой звуки членораздельной речи из средства выражения эмоций постепенно превратились в средство обозначения вещей, их свойств и отношений, и стали выполнять ф функцию преднамеренного сообщения. Наряду с информацией о внешнем мире, которую человек получает с помощью первой сигнальной системы, вместе с языком она приобрела еще одного канала связи с миром, который д ав возможность отображать последний в обобщенной форме языковых знаков. Человек приобрел способность знать то, что непосредственно сама могла не почувствовать. Язык внесла повой принцип в работу центральной нервной с истема и стала мощным средством развития сознания. У человека возник принципиально новый тип психического развитияитку.

Язык, как и сознание, является продуктом общественно-трудовой деятельности людей. Без языка невозможна постановка общей цели, ни выбор средств ее достижения, ни организация общих трудовых усилий, ни нал починки общения людей, ни передачи и усвоения опыта. Она является основным материальным посеешь духовной культуры. М. Хайдеггер называл язык домом бытия, а. ХГ. Гадамер - местом встречи человека с мисвітом.

Язык является основным средством переработки знаний, и поэтому незаменимым и уникальным орудием формирования и развития человеческого сознания. Только после воплощение мыслей в слова человек получает реальную возможность ь выполнять с ними разного рода логические операции. Такие способы развертывания мышления, как абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция невозможны без использования языка. Последняя является бе зпосередньою материальной базой и своеобразным полем развертывания всех мыслительных процессов, способом существования сознания и общения человекини.

Абстрактно-понятийное мышление как определенный психологический процесс приобрел автономии только в процессе зарождения и использования системы языковых знаков. Язык стал главным детерминирующих фактором перехода от фо. Орм чувственного отражения к способам рационального постижения явлений реального миру.

Итак, язык выполняет четыре основные функции: информационную, коммуникационную, аккумуляционную и преобразовательную. Все они взаимосвязаны, взаимодействуют и играют одинаково важную роль

Язык - это система знаков. Знаком является любой материальный объект, в своем бытии представляет другие предметы реального мира и в связи с этим может быть использован в процессе познания и общения д для приобретения, сохранения, преобразования и передачи информации. Изучает различного рода знаковые системы семиотикка.

Язык, возникающее в процессе исторического развития того или иного общества и является средством общения людей, - естественная. Она совершенствуется и изменяется в процессе развития всей общественной жизни, а и акож на основе своих внутренних законов. Вместе с тем в различных конкретных сферах практической и познавательной деятельности людей разрабатываются и внедряются специальные системы знаковых обозначений (речь ю тематики и программирование, азбука. Морзе и т др.) - искусственные языки. Согласно практических потребностей, их можно заменять на более удобнымручні.

Язык и сознание существенно отличаются. Если. Перта является системой материальных знаков, то вторая - совокупностью идеальных образов. Слова - материальная оболочка для фиксирования представлений и абстракций, которые творю ют идеальное содержание, т.е. слов отличия между языком и сознанием - это разница между материальным и идеальным. Г. Гегель писал:"Язык является якобы телом мышления мислення".

Вместе с тем, как за своим источником происхождения, так и в процессе своего функционирования речь и сознание неделимые. Мнение без словесного воплощения невозможна. С помощью языка образы сознания актуализируют ься и становятся действительностью как для других людей, так и для самого человека. В свою очередь, слова, утратившие связь с духовным процессом, перестают быть языковыми знаками, потому что теряют статус средств мышления ния и общения людей. В развитии практического и духовной жизни общества и отдельного человека речь и сознание органически взаимосвязаны: обогащение сознания обусловливает развитие языка; появление новых слов закрепляет и расширяет предметное содержание сознания. Уровень развития общественного и индивидуального сознания напрямую зависит от уровня развития речи, и наоборотвпаки.

Итак, появление и развитие сознания органично связаны не только с целесообразной трудовой деятельностью, но и с возникновением и совершенствованием языка. Именно язык был мощной силой, которая способствовала выделению человека и из животного царства, развитию его мышления, организации материального производства.

Сознание - это функция мозга человека, который сформировался в человеческом окружении, в определенном коллективе, человеческом обществе, и постоянно испытывал и испытывает их существенного влияния. Но только общение с людьми мы, овладение языком, привлечения к человеческой практики и культуры делают человека человеком. Другого пути развития сознания не существуетує.

Сознание представлена??двумя уровнями: индивидуальным и общественным. Отдельный человек овладевает как содержанием общественного сознания, так и конкретными формами, в которых проявляется. Это означает, что индивид по своему воюет политическую, правовую, моральную, религиозную и другие формы сознания и их содержательныест.

Общественное сознание существует независимо от сознания индивида. Однако справедливо и другое: общественное сознание существует лишь потому, что существует индивидуальное сознание людей - отдельных ее носителей. При этом обще ильна сознание не является простой арифметической суммой индивидуальных сознаний. Недооценка или, наоборот, переоценка различия общественного и индивидуального сознания приводит к серьезным ошибкам в раз умении этой проблемыеми.

Современная философия, как и общая психология, выделяют в структуре индивидуального сознания четыре основных элемента: знание, самосознание, волю и переживания. Центральное место занимает знание. Оно в является информацией о реальной действительности, которую человек получает благодаря органам чувств и мышлению, и фиксирует ее в языке. Знание - это результат познания в форме чувственных и интеллектуальных образов, представлений, сужу ень, логических категорий. Оно имеет разную степень достоверности и делится на повседневную и научное. Знание может быть выражено не только естественной и искусственной языках, но и языком жестов (пантомима), обр азов и компьютерных систеистем.

Знание, как и язык, является способом существования сознания. Оно служит не только приспособлению и ориентации человека во внешнем мире, a ft прежде всего активному преобразованию ней реальной действительности и утве ердженню свободы и прогресса общества. Знание - мощнейшая сила человекни.

Поскольку предметом сознания является не только внешний мир, но и сам субъект, носитель сознания, постольку существенным моментом сознания является самосознание. Самосознание - это осознание человеком своей сущности те, мыслей, чувств, интересов, потребностей развитых форм самосознания является теоретическая рефлексия (направленность мышления на себя, на свои истоки, предпосылки, формы), благодаря которой через систему понятий ро зкриваеться социальная природа субъекта. Есть и личностная рефлексия - проявление глубоких размышлений человека о смысле собственного бытия, его нравственную насыщенность. Самосознание способствует развитию субъекта, его рац ионально-совершенствованиеенню.

Практическая реализация идеи, задумки, цели предусматривает наличие воли. Воля - важнейший компонент сознания: сознательное и целенаправленное регулирование человеком своего поведения и деятельности при условии преодоления ния внутренних и внешних препятствий. Поскольку в основе регулирования человеческой деятельности является необходимость достижения соответствия между идеальными по природе стремлениями человека и внешним миром, постольку и в воле реализуется направленность сознания к обеспечению единства субъекта и объекта. В этом плане воля е своеобразной посреднической звеном, существует в самом сознании и является внутренним условием перехода из мира идей в мир сказалчей.

Атрибутами волевого действия е направленность на достижение поставленной цели и преодоления внешних и внутренних препятствий. При этом воля регулирует деятельность не только в плане ее побуждения и активизации, а и в плане сдерживания ее развертывания в условиях необходимости выбора цели и наличии серьезных внешних и внутренних препятд.

Непосредственная реализация воли как акта сознания включает определение цели, борьбу мотивов при выборе направлений деятельности, принятия решения и его исполнения. Последнее сути волевого действия. Только тот, х кто умеет доказывать свои решения в реализации, может считаться волевым человеком. Такой личности присущи целеустремленность, инициативность, самостоятельность, независимость, выдержка, решительность, упорство ивисть и способность к самоконтролюолю.

Еще одним элементом сознания, находится в органическом единстве с рассмотренными выше, является переживание. У них, в отличие от знания, отражаются не явления внешнего мира сами по себе, а разнообразное е практическое и духовное отношение человека к этим явлениям в форме многочисленных эмоций, аффектов, чувств, страстей, настроений, стрессов, фрустрации, которые внешне проявляются в непроизвольных мышечных движениях, мими эти, пантомиме, жестах, позах, выразительных дыхание, в изменении интонации, выражении глаз и рта тощо.

Отсутствие переживаний вызывает"эмоциональный голод", в связи с чем жизни людей становится невыносимым. При этом для обеспечения нормального эмоционального состояния нужны как положительные, так и отрицательные переживания нпереживання.

Источник эмоций и чувств содержится в материальных и духовных потребностях людей, в осознании степени вероятности их удовлетворения. Так, положительные чувства возникают в ситуациях, когда вероятность удовлетворения я насущных потребностей представляется субъекту вполне достаточной и несомненной. Негативные чувства появляются в условиях, когда возможность удовлетворения потребностей минимальная или ее нетає.

Поскольку эмоции и чувства обусловлены потребностями, они изначально имеют сугубо личностный характер, так как в них выражается значимость предметов и явлений для отдельно взятого индивида в той или иной конкр ретного ситуации его жизни. В переживаниях людей осознается жизненный смысл предметов окружающей природной и социальной среды. С их помощью индивид оценивает вещи и людей, с которыми делву.

Как мощные факторы мотивации и регуляции поведения и деятельности человека эмоции и чувства играют эту роль по-разному. Эмоции (гнев, страх, ужас, ярость, тревога, радость) являются временными и непосредственными переживаниями, которые имеют рефлекторно-ситуативный характер. Чувством присуща большая стабильность, и в процессе становления человеческого сознания они появляются позже эмоций, потому что формируются в пр оцеси усвоения культуры, языка и воспитательного влияния социальной средыща.

Настоящие человеческие чувства исторически и социально обусловлены, и поэтому всегда меняются вместе с развитием общества. Это хорошо проявляется прежде всего в процессе возникновения и функционирования таких высших услышите уттив, как моральные (чувство стыда, долга, милосердия, гуманности, любви, дружбы), интеллектуальные (удивление, любознательности, сомнения) и эстетические (чувство юмора, прекрасного, возвышенного, трагического ого).

переживания могут как полностью осознаваться личностью, так и не осознаваться. В последнем случае человек нередко становится рабом своих страстей и настроений. Как правило, переживания отождествляют с д душевным состоянием личности. В научной литературе понятие души иногда используется для обозначения всей психики человека, в которую включаются не только знания, самосознание, воля, переживания, но и подсознательное и бессознательноеоме.

Бессознательное часто (например, в фрейдизме) принципиально противопоставляется сознательному, ему даже отводится решающая роль в жизни человека. Льет есть и другая трактовка, исходное из приоритета сознательного бессознательную е можно рассматривать как продукт сознательной деятельности. То, что раньше было в содержании сознания, переходит в бессознательное. В свою очередь, бессознательное, существует в глубинах психики человека, способно вновь превратиться я формы сознания. Без учета такого их влияния невозможно понять механизм функционирования как сознания, так и несвидомогомого.

Ядром всех элементов сознания является его мировоззрение. От уровня его развития в значительной мере зависят качество и эффективность выполнения человеком своих обязанностей. Этим обуславливает необходимость постановки и реализации проблемы формирования научного мировоззрения у граждан странни.

Итак, сознание - это функция (или свойство) человеческого мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предыдущей уя явной построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтроле поведения человека. По природе сознание является продуктом жизнедеятельности человеческого общества, результатом его с в совместной-исторического развития. Сознание формируется и развивается через приобщение человека к культуре, ее воспитания и обучения, общественно полезную деятельность. Главными условиями возникновения сознания бул и труд, производственный коллектив, членораздельная какова.

Учение о философских проблемах сознания является мировоззренческим и методологическим фундаментом деятельности современных специалистов любого профиля

Сознание человека возникло в результате перехода от животного существования к трудовой деятельности. Животное приспособляется к природе, человек же изменяет природу для удовлетворения своих потребностей.

Своеобразием этой производственной, трудовой деятельности, составляющей основное, решающее отличие человека от его животных предков, определяются и особенности сознательной психики человека.

Для труда характерны прежде всего две связанные друг с другом черты :

- употребление и изготовление орудий,

- общественный, коллективный характер трудовой деятельности.

Предпосылки для этого создались, как мы видели, уже у обезьян. Такими предпосылками являлись частичное освобождение руки от функции передвижения и приспособление её к функции хватания, развитие способности к манипулированию вещами под контролем зрения, развитие зачатков мыслительной деятельности. Потребовался, однако, ещё один решающий шаг - переход к прямой походке и полное освобождение руки от функции передвижения, чтобы перейти от случайного использования орудий высшими обезьянами к трудовой деятельности первых людей, основанной на изготовлении и употреблении орудий.

Многочисленными опытами доказано, что обезьяна иногда может использовать палку, сук или другой длинный предмет, для того чтобы достать приманку (банан, апельсин), до которой она не может дотянуться рукой. Однако имеется существеннейшее различие между настоящим орудием труда и палкой, которую обезьяна использует как «орудие» доставания банана. Это различие связано с коллективным характером труда. Труд возник как коллективная деятельность, и с самого начала орудия труда характеризовались определённым способами употребления, выработанным данным коллективом и известным данному коллективу. Поэтому орудия могли изготовляться «впрок» и храниться коллективом. Ничего подобного мы не находим у обезьян. «Способ употребления» палки для добывания банана не закрепляется за этой палкой и не становится свойством её, известным целой группе обезьян.

Употребление палки как «орудия» имеет случайный, эпизодический характер. Поэтому животные никогда не хранят своих «орудий». Употребление орудий связано с осознанием некоторых устойчивых постоянных свойств предмета и столь же устойчивых отношений этого предмета к другим. Нельзя изготовлять и употреблять орудие, не сознавая, что оно является средством добывания пищи или одежды, не сознавая, следовательно, того отношения, которое оно имеет к тем вещам, которые при помощи него добываются. А чтобы изготовлять впрок и хранить орудие, нужно сознавать, что это отношение имеет постоянный, устойчивый характер. Осознание постоянных свойств предмета и его отношений к другим предметам - один из важнейших признаков перехода от зачатков мыслительной деятельности, наблюдаемых у животных, к сознательному человеческому мышлению.

Коллективный характер труда предполагает известное сотрудничество индивидов, т. е. некоторое, хотя бы самое элементарное, разделение трудовых операций. Такое разделение возможно лишь в том случае, если каждый индивид сознаёт связь своих действий с действиями других членов коллектива и, тем самым, с достижением конечной цели.

Возьмём, например, деятельность загонщика в условиях первобытной коллективной охоты. Что побуждает его к деятельности? - Потребность в мясе или шкуре животного. Конечная цель, которую преследуют все участники охоты,- завладеть мясом и шкурой животного. Однако непосредственная цель действий загонщика совсем другая - вспугнуть зверя и погнать его от себя. Какой смысл имели бы эти действия, если бы загонщик не осознавал связи своих действий с действиями других участников охоты и, тем самым, с достижением конечной цели - получением мяса и шкуры животного? Очевидно, действия загонщика возможны лишь потому, что он осознаёт свои действия как средства, ведущие к достижению конечной цели охоты.

Таким образом, в условиях коллективного труда деятельность человека становится целенаправленной, т. е. она предполагает осознание цели и тех средств, которые ведут к достижению этой цели. В этом одно из коренных отличий человеческой деятельности и сознания от поведения и психики животных.

У животных нет языка . Правда, животные нередко воздействуют друг на друга с помощью звуков голоса. Примером могут служить хотя бы сигналы, подаваемые сторожевыми птицами в стае. Как только человек или хищное животное приблизится к стае журавлей, спустившейся на луг, сторожевая птица издаёт пронзительный крик и с шумным хлопаньем крыльев поднимается в воздух, а вслед за ней снимается и вся журавлиная стая. Однако эти случаи только внешне похожи на речевое общение людей. Птица издаёт крик не с сознательной целью известить птиц о приближающейся опасности; крик есть часть инстинктивной реакции на опасность, реакции, включающей в себя, кроме крика, ещё хлопанье крыльев, взлёт и т. д. Другие же птицы взлетают не потому, что они «поняли значение» этого крика, а в силу инстинктивной связи между этим криком и взлётом.

Условными сигналами для животного могут быть самые различные предметы или отдельные свойства их, совпадающие по времени с появлением пищи или приближением опасности. Такая сигнализация, обеспечивающая ориентировку в среде по свойствам и признакам окружающих предметов и явлений, имеющая общие закономерности для высших животных и человека, была названа И. П. Павловым первой сигнальной системой.

У человека в отличие от животных в процессе труда и общественной жизни развился звуковой язык. Слова и сочетания слов, которые мы слышим, видим или ощущаем при произношении, также сигнализируют собой определённые предметы или отношения окружающих нас вещей. Это составляет вторую сигнальную систему, являющуюся продуктом общественной жизни и образующую специально человеческую «прибавку», не имеющуюся у животных.

«В развивающемся животном мире на фазе человека,- пишет И. П. Павлов,- произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма... Это - первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов».

О значении словесных воздействий И. П. Павлов пишет:

«слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные общие у него с животными, но вместе с тем и такой многообъемлющий, как никакие другие, не идущий в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных. Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет и потому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражения».

Вторая сигнальная система неразрывно связана с первой; у человека всегда имеет место взаимодействие обеих сигнальных систем. Вторая сигнальная система позволяет в обобщённом виде сохранять накопленные знания, служит общению между людьми и лежит в основе механизма человеческого мышления. Через вторую сигнальную систему, в её взаимодействии с первой, осуществляется решающее влияние общественных условий на развитие сознания человека; через вторую сигнальную систему сознание человека проявляется в его общественной деятельности.

Одновременно формировался и орган человеческого сознания - кора большого мозга человека. «Сначала труд,- как указывает Энгельс,- а затем и рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться в человеческий мозг, который, при всем сходстве в основной структуре, превосходит первый величиной и совершенством».

Мозг человека отличается от мозга всех животных, в том числе и высших обезьян, прежде всего по своему размеру: средний вес головного мозга человека - 1 400 г, тогда как средний вес мозга человекообразных обезьян - от 400 до 500 г.

Исключительно высокое развитие имеет у человека кора больших полушарий. Она представляет собой пластинку толщиной в 3-4 мм, облегающую снаружи большие полушария. При микроскопическом исследовании обнаруживается, что кора состоит из ряда слоев, отличающихся друг от друга по типу и функциям, имеющихся в них нервных клеток. Отходящие от этих клеток нервные волокна связывают их с органами чувств, с органами движения, а также образуют связи между клетками. В коре насчитывается около 16 миллиардов нервных клеток.

Кора большого мозга человека является целостным органом, отдельные части которого, выполняющие различные функции, теснейшим образом связаны друг с другом.

Параллельно с развитием мозга шло развитие его ближайших орудий - органов чувств и органов движения. Важнейшее значение на первых этапах имело развитие руки, являвшейся у формировавшихся людей и органом трудовых движений, и органом познания вещей посредством осязания. Не меньшее значение получило и развитие человеческого голосового аппарата, способного производить членораздельные звуки, человеческого уха, способного воспринимать членораздельную речь, и человеческого глаза, способного замечать в вещах то, что недоступно ни одному из животных.

Учение И. П. Павлова о второй сигнальной системе и её взаимодействии с первой указывает на специфически человеческие механизмы высшей нервной деятельности. Основные законы высшей нервной деятельности, установленные И. П. Павловым, являются общими для всех людей. Но содержание психической жизни человека определяется в первую очередь воздействием общественных условий, в которых человек живёт и действует. С изменением общественной жизни существенным образом меняется психология людей, как совокупность исторически обусловленных особенностей, привычек, знаний, мыслей и чувств. Эти изменения в духовном облике людей представляют собой то, что отличает человека одной исторической эпохи от другой, одного класса от другого.

Ощущение - это отражение отдельных свойств предметов и явлений, которое возникает при непосредственном воздействии раздражителей на рецепторы организма человека. Ощущение тесно связано с восприятием, а также с другими компонентами-феноменами психики (мышлением, личностными особенностями и др.), которые могут влиять на процессы возникновения ощущений.

Как уже было отмечено ранее, отношения между языком и психикой неоднозначны. В полной мере это касается отношения «язык» (речевая деятельность в языковом плане) – «ощущения».

Ощущения могут возникать и протекать без использования языка (в речевой деятельности), в чем мы постоянно убеждаемся в опыте нашей обыденной жизни: огромное число разнообразных экстероцептивных, проприоцептивных и интероцептивных ощущений совершается без участия языка. Например, ощущая тепло, мы далеко не всегда говорим: «Мне тепло»; услышав грохот, не обязательно говорим: «[Что-то] грохочет» или же, испытывая боль, не всегда говорим: «Ой, больно» и т. д.

В то же время язык (через речевую деятельность) может оказывать на ощущения разнородные влияния. У человека, достигшего определенного возраста, ощущения «очеловечены», социолизированы, и поэтому их связь с языком очевидна. Так, посредством языка возможно вызывать некоторые ощущения. Если, например, в ситуации отсутствия лимона человек говорит («продуцирует» в плане внутренней речи): «Кислый лимон», у него, как правило, возникает ощущение кислого. Аналогично можно вызвать те или иные обонятельные, осязательные и даже болевые, а также некоторые другие ощущения. Поэтому традиционнее утверждение о том, что ощущения возникают при непосредственном воздействии раздражителей на рецепторы, не может рассматриваться как «абсолютное».

Язык «в состоянии» устранить («снять») ряд ощущений, например болевых: «Нет, мне не больно!», или слуховых: «Не слышу!»; ослабить или, наоборот, усилить их (недаром у постоянно говорящих о своих «болячках» эти «болячки», как правило, и болят сильнее). Аналогичным образом посредством речи (использования соответствующих знаков языка) возможно и целенаправленное «переключение» внимания.

Речь способна в ситуациях неопределенности помогать определению и уточнению модальности ощущений, их локализации, временной последовательности и длительности.

Комплексные ощущения достаточно часто вербализуются. Мы говорим: «Мягкий звук», «теплый звук», «бархатный голос», «холодный цвет», «горький запах», или как сказано у поэта: «томящим сумраком духов».

Нередко язык (речь) дает установку на ту или иную характеристику предстоящего ощущения: «Этот предмет мягкий, а этот твердый»; «Вода, наверное, холодная», «Груз-то тяжелый» и т. д. Надо сказать, что эти установки не всегда соответствуют объективным характеристикам воспринимаемых (ощущаемых) вещей или явлений, но мы нередко поступаем сообразно именно этим установкам. И здесь бывают случаи, когда язык искажает объективные характеристики тех или иных предметов или явлений. Например, если о гладкой доске говорится: «доска шероховатая», то мы подчас ощущаем мнимую шероховатость. Поскольку так называемые «органические ощущения» связаны с потребностями и нередко – с волевым напряжением, яркой эмоциональной окрашенностью, постольку эти ощущения, как правило, включают языковую оценку: «приятно» («неприятно»); «хорошо» («плохо»), «грубый голос», «отвратительный вкус» и т. д.

Язык способен обогащать наши ощущения. Например, мы говорим: «красный, как маков цвет»; «звук тихий, как шум камыша» и т. п.

Хотя язык (через посредство речи) и оказывает разнородные влияния на ощущения, он, тем не менее, не определяет генезис и проявления ощущений. Их определяют физиологические возможности человека и, что особенно важно, культура (в широком ее понимании), в которой индивид формировался и живет. Картина мира не задается языком. Язык используется в процессах познания окружающего мира в той мере, в какой это необходимо потребностям неязыковой деятельности (23, 218 и др.).

В этой связи в психологии человека традиционно обсуждается проблема восприятия и ощущения цвета и его обозначений. Одни исследователи полагают, что язык определяет способность к цветоразличению (его объему, дифференциации оттенков и т. д.). Другие исследователи считают, что не язык (речь), а неязыковой опыт, потребности человека, живущего в «континууме» той или иной культуры, определяют процесс цветоразличения. Думается, что вторая точка зрения так же по-своему правомерна. Действительно, южанин в отличие от жителя Крайнего Севера может не различать многих оттенков снега, но не потому, что в его родном языке нет соответствующих названий, а потому, что в его жизненном опыте это не имело для него важного значения. Если же у него и возникнет когда-либо такая необходимость, то он в своем новом опыте освоит данные различия и отыщет в своем родном языке соответствующие словесные обозначения (характеристики). Например, такие определения, как «серебристо-голубой», «беловато-серый», «искрящийся» и даже к примеру, «алюминиевый». Таким образом дифференцированное ощущение мира или других психических явлений (о чем пойдет речь далее) определяется не только языком (речью), но и неязыковыми культурными влияниями и индивидуальным социальным опытом человека.

§ 3. Отношение «язык» – «восприятие»

Восприятие – это, как указывал Н.И.Жинкин, «процесс анализа наличного объекта» (81). Следует принимать во внимание, что восприятие, как и другие психические процессы (компоненты психики), тесно связано с личностью и другими психическими процессами и состояниями.

Основные варианты отношения «речь (язык) – восприятие» по своей сути те же, что и варианты рассмотренного выше отношения «язык» – «ощущения», а именно: 1) восприятие может протекать без использования языка, (2) речь (язык) может включаться в процесс восприятия на том или ином из его этапов и так или иначе влиять на характер и продуктивность восприятия.

Следует помнить, что в ходе онтогенетического развития человек сначала усваивает определенную систему отношений в структуре воспринимаемого объекта и между разными объектами, а уже затем «закрепляет» эти отношения в своем языке. Разумеется, речевая деятельность при этом отнюдь «не пассивна», но приоритет все же принадлежит сенсорному опыту или – «сенсомоторному интеллекту» (по определению Ж. Пиаже, 1932).

В то же время человек не может существовать только в сфере «чистой сенсорики». Ему переодически необходимо «отключаться» от материального мира и бытия в нем, необходимо «проникать» в глубь вещей, устанавливать отношения между предметами, преобразовывать их (и более широко – окружающую действительность) и т. д. Для этого человеку даны интеллект и речь (знаки языка). Для эффективного осуществления познавательной и творческой деятельности человек должен научиться не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать и т. д. Осмысленному видению и слышанию, а также другим формам истинно человеческого восприятия как раз и служит реализуемый в речевой деятельности язык.

Язык (через посредство РД) обеспечивает категоризацию воспринимаемого. Например, мы наблюдаем признаки каких-то предметов (предположим, острых) и с помощью языка относим их к определенному классу, т. е. «категоризуем» их, говоря: «эти предметы острые».

В восприятии всегда проявляется единство чувственного и логического. Мы воспринимаем окружающие нас объекты как предметы, которые имеют для нас определенное практическое значение.

Выявлению этого значения (практического назначения предметов) способствует язык. Например, мы видим некое сложное сооружение из металла, но не знаем, что это такое. Когда же нам говорят: «Это станок», мы начинаем иначе воспринимать это сооружение; наше восприятие перестраивается, и в предмете мы уже пытаемся найти какие-то логические связи между его отдельными частями и т. д.

В процессе восприятия с помощью языка отражаются как предметы («это стул», «это кошка» и т. п.), так и действия («мальчик бежит»), процессы («яблони цветут»), состояния («кот спит»). При этом язык может отражать различные состояния окружающего мира и в отсутствии субъекта в данном геобиологическом «континууме», например: «Вокруг зазеленело». Язык в процессе восприятия отражает также временные и пространственные отношения, например: «сегодня», «сейчас», «в данную минуту», «здесь», «там» (некто или нечто); «книга на столе» и т. п. В зависимости от соответствующей (передаваемой знаками языка) установки начертания типа О, 3, Ч, 6 могут восприниматься («идентифицироваться») или как цифры, или как буквы, а, к примеру, начертания вроде 3 0 13, 13 0 3 могут быть интерпретированы как математические знаки (три, ноль, тринадцать) или как полнозначные слова: «зов», «воз». Язык отражает события и ситуации в плане их «комплексного восприятия», например: «Петр скачет на коне и рукой указывает на север»; «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (А. Блок).

Особые случаи восприятия – это восприятие знаков устного, письменного и кинетического языка. В этих случаях человек должен на разном уровне осознания обнаружить стоящие за знаками значения, как «общезначимые сущности» (А.Н. Леонтьев, 1974), а затем перевести эти значения в личностные смыслы.

Речь (посредством языка) может формировать установку на восприятие. Например, экскурсантам перед восприятием колокольни собора Петра и Павла в Петропавловской крепости экскурсоводы чаще всего говорят: «Сейчас вы увидите величественную колокольню с очень высоким шпилем. На его вершине парит ангел - один из символов Санкт-Петербурга».

Язык способен помогать определению различных характеристик восприятия, например: локализации образа восприятия («сзади», «слева», «под забором»), времени совершения того или иного события («перерыв продлится пять минут»), определение количества объектов («в толпе – пять Гигантов»), формы предметов («зигзагообразный», «эллипсовидный», их величины («большой», «маленький») и др.

Особую роль речь и язык играют в формировании целостности восприятия образа в тех ситуациях, где человеку представлена только часть воспринимаемого предмета, что не позволяет оптимально быстро вынести четкое суждение о нем. В таких случаях человеку приходится воссоздавать, «дорисовывать» образ, и он прибегает не только к своему «образному» опыту, но и к языку. Вместе с тем язык помогает, в зависимости от целей деятельности, вычленению в предмете тех или иных его характеристик. Например, об одной и той же книге при ее восприятии можно сказать: «большая», «солидная», «в кожаном переплете», «порванная» и т. д. Посредством языка образ может уточняться, например: «Это закат» (именно закат, а не отсвет костра, пожара, не электрический свет на горизонте города), «Это ворона кричит» (именно ворона, а не сорока или другая какая-то птица). Используя язык, можно полнее представить воспринимаемые предметы, действия или события. Следует подчеркнуть, что с помощью языка человек гораздо более глубоко проникает в суть воспринимаемого. В процессе восприятия мы часто рассуждаем, сопоставляем, анализируем, стремясь за наблюдаемыми внешними свойствами предмета осознать его сущность и назначение, и здесь значение языка как одного из важнейших средств познания оказывается весьма существенным. Например, известно, что различение объектов или их выделение заметно улучшается, если включается осмысление воспринимаемого; известно также, что для построения «интегративного» образа, части которого оказываются разрозненными или «разведенными» во времени, необходимо прибегать к смысловому анализу воспринимаемого посредством опоры на знаки языка.

Восприятие – это не только «копия» воспринимаемого, но и его интерпретация. Поэтому и к данной характеристике процесса восприятия речь и язык также причастны. Восприятие предмета обычно происходит в определенном «ситуационном» контексте. Этот контекст бывает простым и сложным, благоприятным и неблагоприятным для восприятия. Выделению предмета из окружающей обстановки (ситуации, фона) всемерно способствуют речь и знаки языка. Вспомним в этой связи известные рисунки, иллюстрирующие феномен «фигуры и фона», например: «ваза» – «лицо», «старуха» – «девушка». Разрешению «конфликта восприятия», как правило, весьма активно помогают язык и речь.

Восприятие может совершаться на разных уровнях осознания: на уровне сознания, предсознания и на подсознательном уровне. Если нам необходимо «поднять» восприятие или какой-то его компонент на более высокий уровень осознания, то мы нередко прибегаем к помощи речи и знаков языка.

В так называемых «обычных» случаях адекватность обозначаемого языком осуществляется на подсознательном уровне, когда посредством языка оживляются многочисленные и разнообразные знания о предмете восприятия (выступающем при этом и как предмет речи); в случаях же «нетривиальных» как неязыковая, так и языковая деятельность протекает на уровне осознания.

Между восприятием и внешней формой речи (языка) часто нет соответствия. Например, во внешней речи субъект или объект может быть не выражен: «Будильник звонил?» – «Звонил» (т. е. будильник). Субъект или объект в таких случаях выражается в речи внутренней (скрытой); воспринимающему речь (как и говорящему) важно выявить значимые для него в данный момент свойства предмета. Приведем другие примеры: «Прощай, свободная стихия!» (А.С. Пушкин). «Не слышно шума городского. На невской башне тишина». В этих примерах субъект находится как бы «за скобками».

До сих пор речь шла о «позитивном» влиянии языка на восприятие. Однако язык далеко не всегда благоприятно влияет на восприятие. Возможности речи и языка в этом отношении в определенной степени ограничены. В этой связи можно вспомнить известное изречение: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В жизни человека бывают случаи, когда язык способен искажать восприятие, создавая неправильную установку на восприятие, неверно описывая воспринимаемое (например, «некто» зрительно воспринимает правильно, но интерпретирует и соответственно описывает увиденное неверно) и т. д.

Все сказанное еще не говорит о том, что язык полностью (а главное, всегда и во всем) обусловливает и регулирует восприятие. Речь и язык в основном способствуют реализации, «совершению» этого процесса. Психический процесс восприятия изначально строится и реализуется по своим собственным законам.

§ 4. Отношения речи (языка) и памяти