Виды тепловых насосов для отопления дома. Расчеты Преимущества тепловых насосов

Использование низкопотенциального тепла окружающей среды для подогрева воды и отопления становится экономически выгодным при длительном использовании системы. Преградой широкому распространению подобных устройств является высокая начальная стоимость оборудования и его установки. Поэтому всегда актуален полный или частичный монтаж теплового насоса своими руками, позволяющий сэкономить значительные средства.

Рис. 1 Тепловой насос вода-вода в доме

При создании тепловых насосов для отопления используется природное низкопотенциальное тепло воздушных масс, почвы и воды. Водяные виды поглощают тепловую энергию из скважин, колодцев, прудов и других открытых водоемов. Тепловой насос работает подобно холодильнику, который забирает тепло из холодильной камеры и выводит его наружу через внешний радиатор.

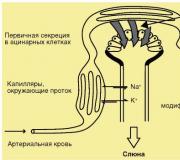

При монтаже первичный теплообменник с циркулирующим теплоносителем помещают в емкость с водой, из которой забирается тепло. Вода всасывается водяной помпой, проходит по системе труб и далее поступает в испаритель — в устройстве при нагреве жидкости происходит ее испарение. В испарителе теплоноситель передает тепло фреону, для которого небольшая положительная температура 6 — 8 С является точкой кипения, и газообразный хладагент поступает в компрессор.

Рис.2.Схема теплового насоса вода-вода

Рис.2.Схема теплового насоса вода-вода

Там происходит его сжатие, приводящее к повышению температуры газа, и дальнейшая подача в конденсатор. В конденсаторе тепловая энергия от газа с температурой 40 — 70 С передается воде в системе отопления, охлажденный газ конденсируется и попадает в редукционный клапан (дроссель). Его давление понижается — это приводит к большему охлаждению газа до жидкообразного состояния, в котором он снова подается в испаритель. Система работает в круговом замкнутом циклическом режиме.

Расчет теплового насоса

Для конструкции системы своими руками в первую очередь необходимо выполнить расчет с учетом потребностей в тепловой энергии (насосы могут дополнительно использоваться для обеспечения горячего водоснабжения дома) и возможных потерь. Алгоритм расчета состоит из следующих операций.

- Вычисляется площадь отапливаемого помещения.

- Основываясь на полученных значениях определяется общее количество энергии, необходимой для отопления исходя из расчета 70 — 100 ватт на квадратный метр. Параметр зависит от высоты потолков, материала изготовления и степени теплопроводности дома.

- При обеспечении горячего водоснабжения полученное значение увеличивают на 15 — 20 %.

- Исходя из полученной мощности выбирается компрессор, производится расчет и проектирование основных узлов системы: трубопроводной магистрали, испарителя, конденсатора, электрической помпы и других узлов.

Комплектующие для системы отопления с тепловым насосом при самостоятельном изготовлении

Обычному домовладельцу довольно сложно конкурировать с промышленными тепловыми насосами отечественного и зарубежного производителя, тем не менее его монтаж и изготовление отдельных узлов не являются невыполнимыми работами. Основной задачей при устройстве теплового насоса остается правильность расчетов, ведь при ошибке система может иметь низкий КПД и стать неэффективной.

Компрессор

Для монтажа понадобится новый или б.у. компрессор в рабочем состоянии с невыработанным ресурсом подходящей мощности. Обычная мощность компрессора должна составлять 20 — 30% от расчетной, можно использовать стандартные заводские агрегаты для холодильников или кондиционеров спирального принципа действия, обладающие более высоким КПД по сравнению с поршневыми устройствами.

Испаритель и конденсатор

Для охлаждения и нагрева жидкостей их обычно пропускают через медные трубы, помещенные в емкость с теплообменником. Для увеличения площади охлаждения медная труба располагается в виде спирали, необходимая длина рассчитывается по формуле вычисления площади с делением на сечение. Объем теплообменного бака рассчитывается исходя из реализации эффективного теплообмена, обычное среднее значение — около 120 л. Для теплового насоса рационально использовать трубы для кондиционеров, которые изначально имеют спиральную форму и реализуются в бухтах.

Рис. З Медная труба и бак для теплообменника

Рис. З Медная труба и бак для теплообменника

Данный способ конструкции теплообменников многие изготовители тепловых насосов своими руками заменили на более компактный, используя теплообмен по принципу «труба в трубе». Стандартный диаметр пластиковой трубы для испарителя — 32 мм., в нее помещается медная труба диаметром 19 мм., испаритель термоизолируется, общая длина теплообменника около 10 — 12 м. Для конденсатора можно использовать 25 мм. металлопластиковую трубу и 12,7 мм. медную.

Рис 4. Сборка и внешний вид теплообменника из медных и пластиковых труб

Рис 4. Сборка и внешний вид теплообменника из медных и пластиковых труб

Для увеличения площади и эффективности работы теплообменника некоторые умельцы скручивают косу из нескольких медных труб малого диаметра, перекладывают их тонкой проволокой и помещают конструкцию в пластик. Это позволяет получить на 10-метровом отрезке площадь теплообмена около 1 кубического метра.

Терморегулирующий вентиль

Правильно подобранное устройство регулирует степень заполнения испарителя и в большой степени отвечает за производительность всей системы. К примеру, если поступление хладагента слишком велико, он не успеет полностью испариться, и в компрессор будут попадать капли жидкости, приводящие к нарушению его работы и понижению температуры газа на выходе. Слишком малое количество фреона в испарителе после увеличения температуры в компрессоре будет недостаточно для прогрева необходимого объема воды.

Рис. 5 Основное оборудование для теплонасоса

Рис. 5 Основное оборудование для теплонасоса

Датчики

Для удобства пользования, контроля работы, обнаружения неисправностей и настройки системы необходимо наличие встроенных температурных датчиков. Информация важна на всех этапах функционирования системы, только с ее помощью по формулам можно установить важнейший параметр смонтированного оборудования для водяных тепловых насосов — показатель эффективности СОР.

Насосное оборудование

При работе тепловых насосов забор и подача воды из скважины, колодца или открытого водоема происходит при помощи водяных помп. Могут использоваться погружные или поверхностные виды, обычно их мощность невелика, для подачи воды достаточно 100 — 200 Вт. Для контроля работы, защиты насосов и системы дополнительно монтируются фильтры, манометр, водяные счетчики и простейшая автоматика.

Рис. 6 Внешний вид собранного своими руками теплонасоса

Рис. 6 Внешний вид собранного своими руками теплонасоса

Сборка теплового насосного оборудования своими руками не представляет больших трудностей при умении обращаться со специальным инструментом для сварки и пайки меди. Выполненная работа поможет сэкономить значительные средства – затраты на комплектующие составят около 600 у. е., покупка промышленного оборудования обойдется в 10 раз дороже (около 6000 у. е.). Собранная своими руками конструкция при правильном расчете и настройке имеет эффективность (СОР) около 4, что соответствует промышленным образцам.

Как известно, тепловые насосы используют бесплатные и возобновляемые источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, грунта, подземных, сточных и сбросовых вод технологических процессов, открытых незамерзающих водоемов. На это затрачивается электроэнергия, но отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству расходуемой электрической составляет порядка 3–6.

Говоря более точно, источниками низкопотенциального тепла могут быть наружный воздух температурой от –10 до +15 °С, отводимый из помещения воздух (15–25 °С), подпочвенные (4–10 °С) и грунтовые (более 10 °C) воды, озерная и речная вода (0–10 °С), поверхностный (0–10 °С) и глубинный (более 20 м) грунт (10 °С).

Возможны два варианта получения низкопотенциального тепла из грунта: укладка металлопластиковых труб в траншеи глубиной 1,2–1,5 м либо в вертикальные скважины глубиной 20–100 м. Иногда трубы укладывают в виде спиралей в траншеи глубиной 2–4 м. Это значительно уменьшает общую длину траншей. Максимальная теплоотдача поверхностного грунта составляет 50–70 кВт·ч/м2 в год. Срок службы траншей и скважин составляет более 100 лет.

Пример расчета теплового насоса

Исходные условия: Необходимо выбрать тепловой насос для отопления и горячего водоснабжения коттеджного двухэтажного дома, площадью 200м 2 ; температура воды в системе отопления должна быть 35 °С; минимальная температура теплоносителя – 0 °С. Теплопотери здания-50Вт/м2. Грунт глиняный,сухой.

Требуемая тепловая мощность на отопление: 200*50=10 кВт;

Требуемая тепловая мощность на отопление и горячее водоснабжение: 200*50*1.25=12.5 кВт

Для обогрева здания выбран тепловой насос WW H R P C 12 мощностью 14,79 кВт (ближайший больший типоразмер), затрачивающий на нагрев фреона 3,44 кВт. Теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая глина) q равняется 20 Вт/м. Рассчитываем:

1) требуемую тепловую мощность коллектора Qo = 14,79 – 3,44 = 11,35 кВт;

2) суммарную длину труб L = Qo/q = 11,35/0,020 = 567.5 м. Для организации такого коллектора потребуется 6 контуров длиной по 100 м;

3) при шаге укладки 0,75 м необходимая площадь участка А = 600 х 0,75 = 450 м2;

4) общий расход гликолевого раствора(25%)

Vs = 11,35·3600/ (1,05·3,7·dt) = 3,506 м3/ч,

dt – разность температур между подающей и возвратной линиями, часто принимают равной 3 К.расход на один контур равен 0,584 м3/ч. Для устройства коллектора выбираем металлопластиковую трубу типоразмера 32 (например, РЕ32х2). Потери давления в ней составят 45 Па/м; сопротивление одного контура – примерно 7 кПа; скорость потока теплоносителя – 0,3 м/с.

Расчет горизонтального коллектора теплового насоса

Съем тепла с каждого метра трубы зависит от многих параметров: глубины укладки, наличия грунтовых вод, качества грунта и т.д. Ориентировочно можно считать, что для горизонтальных коллекторов он составляет 20 Вт/м. Более точно: сухой песок – 10, сухая глина – 20, влажная глина – 25, глина с большим содержанием воды – 35 Вт/м. Разницу температуры теплоносителя в прямой и обратной линии петли при расчетах принимают обычно равной 3 °С. На участке над коллектором не следует возводить строений, чтобы тепло земли пополнялось за счет солнечной радиации. Минимальное расстояние между проложенными трубами должно быть 0,7–0,8 м. Длина одной траншеи составляет обычно от 30 до 120 м. В качестве теплоносителя первичного контура рекомендуется использовать 25-процентный раствор гликоля. В расчетах следует учесть, что его теплоемкость при температуре 0 °С составляет 3,7 кДж/(кг·К), плотность – 1,05 г/см3. При использовании антифриза потери давления в трубах в 1,5 раза больше, чем при циркуляции воды. Для расчета параметров первичного контура теплонасосной установки потребуется определить расход антифриза:

Vs=Qo·3600/(1,05·3,7·.t),

где.t – разность температур между подающей и возвратной линиями, которую часто принимают равной 3 К,

а Qo – тепловая мощность, получаемая от низкопотенциального источника (грунт).

Последняя величина рассчитывается как разница полной мощности теплового насоса Qwp и электрической мощности, затрачиваемой на нагрев фреона P:

Qo=Qwp–P,кВт.

Суммарная длина труб коллектора L и общая площадь участка под него A рассчитываются по формулам:

L=Qo/q, A=L·da.

Здесь q – удельный (с 1 м трубы) теплосъем; da – расстояние между трубами (шаг укладки).

Расчет зонда

При использовании вертикальных скважин глубиной от 20 до 100 м в них погружаются U-образные металлопластиковые или пластиковые (при диаметрах выше 32 мм) трубы. Как правило, в одну скважину вставляется две петли, после чего она заливается цементным раствором. В среднем удельный теплосъем такого зонда можно принять равным 50 Вт/м. Можно также ориентироваться на следующие данные по теплосъему:

* сухие осадочные породы – 20 Вт/м;

* каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы – 50 Вт/м;

* каменные породы с высокой теплопроводностью – 70 Вт/м;

* подземные воды – 80 Вт/м.

Температура грунта на глубине более 15 м постоянна и составляет примерно +10 °С. Расстояние между скважинами должно быть больше 5 м. При наличии подземных течений, скважины должны располагаться на линии, перпендикулярной потоку. Подбор диаметров труб проводится исходя из потерь давления для требуемого расхода теплоносителя. Расчет расхода жидкости может проводиться для t = 5 °С. Пример расчета. Исходные данные – те же, что в приведенном выше расчете горизонтальногоколлектора. При удельном теплосъеме зонда 50 Вт/м и требуемой мощности 11,35 кВт длина зонда L должна составить 225 м. Для устройства коллектора необходимо пробурить три скважины глубиной по 75 м. В каждой из них размещаем по две петли из металлопластиковой трубы типоразмера 25 (РЕ25х2.0); всего – 6 контуров по 150 м.

Общий расход теплоносителя при.t = 5 °С составит 2,1 м3/ч; расход через один контур – 0,35 м3/ч. Контуры будут иметь следующие гидравлические характеристики: потери давления в трубе – 96 Па/м (теплоноситель – 25-процентный раствора гликоля); сопротивление контура – 14,4 кПа; скорость потока – 0,3 м/с.

Как известно, тепловые насосы используют бесплатные, возобновляемые источники энергии: низкопотенциальное тепло воздуха, грунта, подземных, открытых незамерзающих водоемов, сточных и сбросовых вод и воздуха, а также сбрасываемое тепло технологических предприятий. Для того чтобы это собрать затрачивается электроэнергия, но отношение количества получаемой тепловой энергии к количеству расходуемой электрической составляет порядка 3-7 раз.

Если говорить только об окружающих нас источниках низкопотенциального тепла для использования в отопительных целях, это; наружный воздух температурой от -3 до +15 °С, отводимый из помещения воздух (15-25 °С), подпочвенные (4-10 °С) и грунтовые (около 10 °C) воды, озерная и речная вода (5-10 °С), грунтовой поверхностный (ниже точки промерзания) (3-9°С) и земельный глубинный (более 6 м - 8 о С).

Отбор тепла из окружающей среды (внутренний округ).

В испарителе прокачивается жидкая рабочая среда-хладагент, при низком давлении. Тепловой уровень температур окружающий испаритель, выше соответствующей температуры кипения рабочей среды (хладагент подбирается такой, что может закипать даже при минусовой температуре). За счет этого перепада температур происходит передача тепла окружающей среды, рабочей среде, которая при этих температурах закипает и испаряется (превращается в пар). Требуемое для этого тепло отбирается от любого выше перечисленного низкопотенциального источника тепла.

Более подробно об восполняемых источниках энергии

Если в качестве источника тепла выбран атмосферный или вентиляционный воздух, применяются тепловые насосы, работающие по схеме «воздух-вода». Насос может быть расположен внутри или снаружи помещения, с встроенным или выносным конденсатором. Воздух продувается через теплообменник (испаритель) с помощью вентилятора.

В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии могут использоваться подземные воды с относительно низкой температурой либо грунт поверхностных слоев земли. Теплосодержание грунтового массива в общем случае выше. Тепловой режим грунта поверхностных слоев земли формируется под действием двух основных факторов - падающей на поверхность солнечной радиации и потоком радиогенного тепла из земных недр. Сезонные и суточные изменения интенсивности солнечной радиации и температуры наружного воздуха вызывают колебания температуры верхних слоев грунта. Глубина проникновения суточных колебаний температуры наружного воздуха и интенсивности падающей солнечной радиации в зависимости от конкретных почвенно-климатических условий колеблется в пределах от нескольких десятков сантиметров до полутора метров. Глубина проникновения сезонных колебаний температуры наружного воздуха и интенсивности падающей солнечной радиации не превышает, как правило, 15-20 м.

Виды горизонтальных теплообменников:

- теплообменник из последовательно соединенных труб;

- теплообменник из параллельно соединенных труб;

- горизонтальный коллектор, уложенный в траншее;

- теплообменник в форме петли;

- теплообменник в форме спирали, расположенной горизонтально (так называемый «slinky» коллектор);

- теплообменник в форме спирали, расположенной вертикально.

Вода хорошо аккумулирует солнечное тепло. Даже в холодный зимний период грунтовые воды имеют постоянную температуру от +7 до +12°C. В этом заключается преимущество данного источника тепла. Вследствии постоянного температурного уровня, этого источник тепла имеет высокий коэффициент преобразования через тепловой насос в течение всего года. К сожалению, грунтовые воды не везде имеются в достаточном количестве. При использовании в качестве источника грунтовые воды, подача осуществляется из скважины с помощью погружного насоса на вход в теплообменник (испаритель) теплового насоса, работающего по схеме «вода-вода/открытая система», с выхода теплообменника вода, либо закачивается в другую скважину, либо сбрасывается в водоем. Достоинством открытых систем является возможность получения большого количества тепловой энергии при относительно низких затратах. Однако скважины требуют обслуживания. Кроме этого, использование таких систем возможно не во всех местностях. Главные требования к грунту и грунтовым водам таковы:

- достаточная водопроницаемость грунта, позволяющая пополняться запасам воды;

- хороший химический состав грунтовых вод (например, низкое железосодержание), позволяющий избежать проблем, связанных с образованием отложений на стенках труб и коррозией.

Открытые системы чаще используются для тепло- или холодоснабжения крупных зданий. Самая большая в мире геотермальная теплонаносная система использует в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии грунтовые воды. Эта система расположена в США в г. Луисвилль (Louisville), штат Кентукки. Система используется для тепло- и холодоснабжения гостинично-офисного комплекса; ее мощность составляет примерно 10 МВт.

Возьмем другой источник - водоем, на его дно можно укладывать петли из пластиковой трубы, схема «вода-вода/закрытая система». По трубопроводу циркулирует раствор этиленгликоля (антифриз), который через теплообменник (испаритель) теплового насоса передает тепло хладагенту.

Грунт обладает способностью аккумулировать солнечную энергию в течение длительного периода времени, что обеспечивает сравнительно равномерную температуру источника тепла в течении года и, тем самым, высокий коэффициент преобразования теплового насоса. Температура в верхних слоях почвы меняется в зависимости от сезона. Ниже границы замерзания эти температурные колебания значительно снижаются. Накопленное в грунте тепло извлекается посредством горизонтально проложенных герметичных теплообменников, называемых также земельными коллекторами, или посредством вертикально проложенных теплообменников, так называемых геотермальными зондами. Тепло окружающей среды передается смесью воды и этиленгликоля (рассолом или медиумом), температура замерзания которого должна составлять примерно -13°C (принять во внимание данные изготовителя). Благодаря этому рассол не замерзает в процессе работы.

Значит, возможны два варианта получения низкопотенциального тепла из грунта. Горизонтальная укладка пластиковых труб в траншеи глубиной 1,3-1,7 м, в зависимости от климатических условий местности, либо вертикальные скважины глубиной 20-100 м. Укладку труб в траншеи, можно производить и в виде спиралей, но с глубиной укладки 2-4 м, это значительно уменьшит общую длину траншей. Максимальная теплоотдача поверхностного грунта составляет от 7 до 25 Вт с м.п., с геотермального 20-50 Вт с м.п. По данным компаний производителей, срок службы траншей и скважин составляет более 100 лет.

Немного подробнее о вертикальных грунтовых теплообменниках.

С 1986 года в Швейцарии, недалеко от Цюриха, проводились исследования системы с вертикальными грунтовыми теплообменниками . В грунтовом массиве был устроен вертикальный грунтовой теплообменник коаксиального типа глубиной 105 м. Этот теплообменник использовался в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии для теплонаносной системы, установленной в одноквартирном жилом доме. Вертикальный грунтовой теплообменник обеспечивал пиковую мощность примерно 70 Вт на каждый метр длины, что создавало значительную тепловую нагрузку на окружающий грунтовой массив. Годовое производство тепловой энергии составляет около 13 МВт.ч.

На расстоянии 0,5 и 1 м от основной скважины были пробурены две дополнительных, в которых на глубине в 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 65, 85 и 105 м установлены датчики температуры, после чего скважины были заполнены глинисто-цементной смесью. Температура измерялась каждые тридцать минут. Кроме температуры грунта фиксировались и другие параметры: скорость движения теплоносителя, потребление энергии приводом компрессора температура воздуха и т. п.

Первый период наблюдений продолжался с 1986 по 1991 год. Измерения показали, что влияние тепла наружного воздуха и солнечной радиации отмечается в поверхностном слое грунта на глубине до 15 м. Ниже этого уровня тепловой режим грунта формируется главным образом за счет тепла земных недр. За первые 2-3 года эксплуатации температура грунтового массива, окружающего вертикальный теплообменник, резко понизилась, однако с каждым годом понижение температуры уменьшалось, и через несколько лет система вышла на режим, близкий к постоянному, когда температура грунтового массива вокруг теплообменника стала ниже первоначальной на 1-2 °C.

Осенью 1996 года, через десять лет после начала эксплуатации системы, измерения были возобновлены. Эти измерения показали, что температура грунта существенным образом не изменилась. В последующие годы были зафиксированы незначительные колебания температуры грунта в пределах 0,5 °C в зависимости от ежегодной отопительной нагрузки. Таким образом, система вышла на квазистационарный режим после первых нескольких лет эксплуатации.

На основании экспериментальных данных были построены математические модели процессов, проходящих в грунтовом массиве, что позволило сделать долгосрочный прогноз изменения температуры грунтового массива.

Математическое моделирование показало, что ежегодное понижение температуры будет постепенно уменьшаться, а объем грунтового массива вокруг теплообменника, подверженного понижению температуры, с каждым годом будет увеличиваться. По окончании периода эксплуатации начинается процесс регенерации: температура грунта начинает повышаться. Характер протекания процесса регенерации подобен характеру процесса "отбора" тепла: в первые годы эксплуатации происходит резкое повышение температуры грунта, а в последующие годы скорость повышения температуры уменьшается. Продолжительность периода "регенерации" зависит от продолжительности периода эксплуатации. Эти два периода примерно одинаковы. В рассматриваемом случае период эксплуатации грунтового теплообменника равнялся тридцати годам, и период "регенерации" также оценивается в тридцать лет

Таким образом, системы тепло- и холодоснабжения зданий, использующие низкопотенциальное тепло земли, представляют собой надежный источник энергии, который может быть использован повсеместно. Этот источник может использоваться в течение достаточно длительного времени и может быть возобновлен по окончании периода эксплуатации.

Расчет горизонтального коллектора теплового насоса

Съем тепла с каждого метра трубы зависит от многих параметров: глубины укладки, наличия грунтовых вод, качества грунта и т.д. Ориентировочно можно считать, что для горизонтальных коллекторов он составляет 20 Вт.м.п. Более точно: сухой песок - 10, сухая глина - 20, влажная глина - 25, глина с большим содержанием воды - 35 Вт.м.п. Разницу температуры теплоносителя в прямой и обратной линии петли при расчетах, принимают обычно 3 °С. На участке коллектора, не следует возводить строений, чтобы тепло земли, т.е. наш источник энергии, пополнялся энергией за счет солнечной радиации.

Минимальное расстояние между проложенными трубами должно быть не менее 0,7-0,8 м. Длина одной траншеи может колебаться от 30 до150м., важно чтобы длины подключаемых контуров были примерно одинаковыми. В качестве теплоносителя первичного контура рекомендуется использовать раствор этиленгликоля (медиум) с точкой замерзания примерно -13 о С. В расчетах следует учесть, что теплоемкость раствора при температуре 0°С составляет 3,7 кДж/(кг·К), а плотность - 1,05 г/см 3 . При использовании медиума, потеря давления в трубах в 1,5 раза больше, чем при циркуляции воды. Для расчета параметров первичного контура теплонасосной установки потребуется определить расход медиума:

Vs = Qo·3600 / (1,05·3,7·.t),

где.t - разность температур между подающей и возвратной линиями, которую часто принимают равной 3 о К. Тогда Qo - тепловая мощность, получаемая от низкопотенциального источника (грунт). Последняя величина рассчитывается как разница полной мощности теплового насоса Qwp и электрической мощности, затрачиваемой на нагрев хладагента P:

Qo = Qwp - P, кВт.

Суммарная длина труб коллектора L и общая площадь участка под него A рассчитываются по формулам:

Здесь q - удельный (с 1 м трубы) теплосъем; da - расстояние между трубами (шаг укладки).

Пример расчета. Теплового Насоса

.

Исходные условия: теплопотребность коттеджа площадью 120-240 м2 (из расчета тепловых потерь с учетом инфильтрации) - 13 кВт; температура воды в системе отопления принимаем равной 35 °С (подполовой обогрев); минимальная температура теплоносителя на выход в испаритель - 0 °С. Для обогрева здания выбран тепловой насос мощностью 14,5 кВт из существующего технического ряда оборудования, с учетом потерь на вязкости медиума, при отборе и передаче тепловой энергии из грунта, составляет 3,22 кВт. Теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая глина), q равняется 20 Вт/м.п. В соответствии с формулами рассчитываем:

1) требуемая тепловая мощность коллектора Qo = 14,5 - 3,22 = 11,28 кВт;

2) суммарную длину труб L = Qo/q = 11,28/0,020 = 564 м.п. Для организации такого коллектора потребуется 6 контуров длиной по 100 м;

3) при шаге укладки 0,75 м необходимая площадь участка А = 600 х 0,75 = 450 м2;

4) общая заправка этиленгликолевого раствора Vs = 11,28·3600/ (1,05·3,7·3) = 3,51 м3, в один контур равен 0,58 м3.

Для устройства коллектора выбираем пластиковую трубу типоразмера 32х3. Потери давления в ней составят 45 Па/м.п.; сопротивление одного контура - примерно 7 кПа; скорость протока теплоносителя - 0,3 м/с.

Расчет зонда

При использовании вертикальных скважин глубиной от 20 до 100 м в них погружаются U-образные пластиковые (при диаметрах от 32 мм) трубы. Как правило, в одну скважину вставляется две петли, с заливкой суспенсным раствором. В среднем удельный теплосъем такого зонда можно принять равным 50 Вт/м.п. Можно также ориентироваться на следующие данные по теплосъему:

- сухие осадочные породы - 20 Вт/м;

- каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы - 50 Вт/м;

- каменные породы с высокой теплопроводностью - 70 Вт/м;

- подземные воды - 80 Вт/м.

Температура грунта на глубине более 15 м постоянна и составляет примерно +9 °С. Расстояние между скважинами должно быть более 5 м. При наличии подземных течений, скважины должны располагаться на линии, перпендикулярной потоку.

Подбор диаметров труб проводится исходя из потерь давления для требуемого расхода теплоносителя. Расчет расхода жидкости может проводиться для t = 5 °С.

Пример расчета.

Исходные данные - те же, что и в приведенном выше расчете горизонтального коллектора. При удельном теплосъеме зонда 50 Вт/м и требуемой мощности 11,28 кВт длина зонда L должна составить 225 м.

Для устройства коллектора необходимо пробурить три скважины глубиной по 75 м. В каждой из них размещаем по две петли трубы типоразмера 32х3; всего - 6 контуров по 150 м.

Общий расход теплоносителя при.t = 5 °С составит 2,1 м3/ч; расход через один контур - 0,35 м3/ч. Контуры будут иметь следующие гидравлические характеристики: потери давления в трубе - 96 Па/м (теплоноситель - 25-процентный раствора этиленгликоля); сопротивление контура - 14,4 кПа; скорость потока - 0,3 м/с.

Выбор оборудования

Поскольку температура антифриза может изменяться (от -5 до +20 °С) в первичном контуре теплонасосной установки необходим гидравлический расширительный бак.

Рекомендуется также установить на отопительной (конденсаторной) линии теплового насоса накопительный бак: компрессор теплового насоса работает в режиме «включено-выключено». Слишком частые пуски могут привести к ускоренному износу его деталей. Бак полезен и как аккумулятор энергии - на случай отключения электроэнергии. Его минимальный объем принимается из расчета 20-30 л на 1 кВт мощности теплового насоса.

При использовании биваленции, второго источника энергии (электрического, газового, жидко- или твердотопливного котла), он подключается к схеме через аккумуляторный бак, являющимся еще и термогидрораспределителем, включение котла управляется тепловым насосом или верхним уровнем системой автоматики.

В случае возможных отключений электроэнергии можно увеличить мощность устанавливаемого теплового насоса на коэффициент, рассчитываемый по формуле: f = 24/(24 - t откл), где t откл - продолжительность перерыва в электроснабжении.

В случае возможного отключения электроэнергии на 4 ч этот коэффициент будет равен 1,2.

Мощность теплового насоса можно подбирать исходя из моновалентного или бивалентного режима его работы. В первом случае предполагается, что тепловой насос используется как единственный генератор тепловой энергии.

Следует принимать во внимание: даже в нашей стране продолжительность периодов с низкой температурой воздуха составляет небольшую часть отопительного сезона. Например, для Центрального региона России время, когда температура опускается ниже -10 °С, составляет всего 900 ч (38 сут), в то время, как продолжительность самого сезона - 5112 ч, а средняя температура января составляет примерно -10 °С. Поэтому наиболее целесообразным является работа теплового насоса в бивалентном режиме, предусматривающая включение дополнительного источника в периоды, когда температура воздуха опускается ниже определенной: -5 °С - в южных регионах России, -10 °С - в центральных. Это позволяет снизить стоимость теплового насоса и, особенно, работ по монтажу первичного контура (прокладка траншей, бурение скважин и т.п.), которая сильно увеличивается при возрастании мощности установки.

В условиях Центрального региона России для примерной оценки при подборе теплового насоса, работающего в бивалентном режиме, можно ориентироваться на соотношение 70/30: 70 % потребности в тепле покрывают тепловым насосом, а оставшиеся 30 - электрическим или другим источником тепловой энергии. В южных регионах можно руководствоваться соотношением мощности теплового насоса и дополнительного источника тепла, часто используемым в Западной Европе: 50 на 50.

Для коттеджа площадью 200 м2 на 4 человек при тепловых потерях 70 Вт/м2 (при расчете на -28 °С наружной температуры воздуха) потребность в тепле будет 14 кВт. К этой величине следует добавить 700 Вт на приготовление санитарной горячей воды. В результате необходимая мощность теплового насоса составит 14,7 кВт.

При возможности временного отключения электричества нужно увеличить это число на соответствующий коэффициент. Допустим, время ежедневного отключения - 4 ч, тогда мощность теплового насоса должна быть 17,6 кВт (повышающий коэффициент - 1,2). В случае моновалентного режима можно выбрать тепловой насос типа «грунт-вода» мощностью 17,1 кВт, потребляющий 6,0 кВт электроэнергии.

Для бивалентной системы с дополнительным электрическим нагревателем и температурой подачи холодной воды 10 °С для необходимости получения горячей воды и коэффициента запаса, мощность теплового насоса должна быть 11,4 Вт, а электрического котла - 6,2 кВт (в сумме - 17,6). Потребляемая системой пиковая электрическая мощность составит 9,7 кВт.

Примерная стоимость потребляемого за сезон электричества, при работе теплового насоса в моновалентном режиме составит 500 руб., а в бивалентном при температуре ниже (-10С) - 12 500. Стоимость энергоносителя при использовании только соответствующего котла составит: электричества - 42 000, дизельного топлива - 25 000, а газа - около 8000 руб. (при наличии подведенной трубы и существующих в России низких ценах на газ). В настоящее время для наших условий по экономичности работы, тепловой насос может быть сравним только с газовым котлом новых серий, а по эксплуатационным затратам, долговечности, безопасности (не требуется помещение котельной) и экологической чистоте превосходит все другие виды производства тепловой энергии.

Отметим, что при установке тепловых насосов в первую очередь следует позаботиться об утеплении здания и установке стеклопакетов с низкой теплопроводностью, что снизить тепловые потери здания, а значит и стоимость работ и оборудования.

Многие владельцы частных домов принимают решение о создании в своем жилище автономной системы отопления. Выполняя работы по её созданию, им приходится сталкиваться с целым рядом затруднений. Уже в самом начале они вынуждены решать вопрос, какой энергоноситель использовать в системе.

Если рядом с участком проходит магистральный газопровод, то в этом случае выбор очевиден. Чтобы провести газ в дом, достаточно подать документы на газификацию, и через некоторое время специалисты подключат жилище к природному газу. Однако в нашей стране, несмотря на высокие темпы газификации областей и районов, немало людей не имеют возможности провести газ в свой частный дом. Поэтому им приходится пользоваться газом в баллонах.

Что же делать в такой ситуации? Использовать для обогрева обычную печь, работающую на дровах и угле - хлопотное занятие. А если установить оборудование, работающее за счет электрической энергии, то это обойдется довольно дорого, хотя в этом случае и будет в меньшем количестве поступать холодный воздух. Однако есть новые решения , которые недавно появились на рынке. Установка оборудования, которое при работе использует альтернативные источники энергии – это возможность обеспечить тепло в жилище при минимальных затратах. В случае с подобным вариантом обогрева тепло получают из земли, воды и воздуха.

Оно дает возможность извлекать тепло из земли, воды и воздуха.

Одно из новых решений, которое доступно на рынке – система отопления, предусматривающая в качестве главного рабочего элемента тепловой насос. Необязательно покупать это оборудование, если вы решили использовать его в составе своей системы отопления. Своими руками вполне возможно изготовить такой насос. Главное - иметь желание.

Система отопления, основанная на тепловом насосе, включается в свой состав кроме этого оборудования еще и устройства для забора и распределение тепла. Если говорить о составе внутреннего контура такого насосного оборудования, то выделим следующие компоненты:

Заметим, что основные принципы работы этого оборудования были разработаны еще два столетия назад и известны как цикл Карно . Работа теплового насоса осуществляется следующим образом:

- В качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость, которая подается в коллектор. Незамерзайка может представлять собой:

- воду, разведенную со спиртом;

- соляной раствор;

- гликолевую смесь.

- Эти вещества обладают способностью поглощать тепловую энергию и транспортировать ее к насосу.

- Оказавшись в испарителе, тепло направляется к хладагенту. Это вещество отличается низкой температурой кипения. Под воздействием тепловой энергии хладагент вскипает. В результате образуется пар.

- Работающий компрессор поднимает давление пара, из-за чего происходит рост температуры воздуха.

- Передача тепла от воды системе отопления осуществляется через другой элемент - конденсатор. Хладагент с целью выжима дополнительного тепла еще раз охлаждается, превращается в жидкость, а затем отправляется в коллектор.

- Далее этот процесс повторяется по такому же циклу.

Если говорить простыми словами, то тепловой насос представляет собой оборудование, которое работает почти по такому же принципу, что и холодильник, только наоборот. Если взять обычный холодильник, то в нем хладагент, движущийся по контуру, получает тепло от продуктов питания, размещаемых на хранение. В конце цикла он выводит его на заднюю стенку. То же самое тепло используется и в случае с тепловым насосом, только оно применяется для подогрева теплоносителя, благодаря которому обеспечивается нагрев воздуха .

Система отопления на основе теплового насоса, конечно же, потребляет электрическую энергию. Но, заметим, что ее количество, требуемое для работы, неизмеримо меньше, чем для обычного электрического котла. Так, расходуя 1 кВт электрической энергии, котел, нагревающий воду, производит 5 кВт тепловой энергии.

Расходы, которые возникают при приобретении этого оборудования и при работах по монтажу теплового насоса , достаточно высокие. Они больше, чем затраты при установке нагревательного котла, работающего за счет электрической энергии. Здесь у каждого, кто задумался о создании своей автономной системы отопления в доме, может возникнуть вопрос: выгодно ли устраивать такую систему?

По этому поводу можно сказать следующее: если система устанавливается в дом площадью 100 квадратных метров, то дополнительные затраты, понесенные на установку оборудования, окупятся в течение 2 лет. Дальше владелец жилища будет только экономить на отоплении.

Расходы, которые возникают при приобретении этого оборудования и при работах по монтажу теплового насоса , достаточно высокие. Они больше, чем затраты при установке нагревательного котла, работающего за счет электрической энергии. Здесь у каждого, кто задумался о создании своей автономной системы отопления в доме, может возникнуть вопрос: выгодно ли устраивать такую систему?

По этому поводу можно сказать следующее: если система устанавливается в дом площадью 100 квадратных метров, то дополнительные затраты, понесенные на установку оборудования, окупятся в течение 2 лет. Дальше владелец жилища будет только экономить на отоплении.

Система отопления на основе теплового насоса имеет одно важное преимущество: она может не только обогревать помещение, но и охлаждать воздух, то есть, работать как кондиционер. Поэтому в летнее время, чтобы избавиться от ненужного тепла в помещениях дома, можно включить специальный режим работы теплового насоса.

Как выполнить расчет оборудования?

При расчете мощности теплового насоса в первую очередь необходимо ориентироваться на уровень теплопотерь в своем жилище. Естественно, перед тем как устраивать в жилище такую систему отопления, необходимо провести работы по теплоизоляции дома. Утеплить следует не только стены и пол, но и крышу и окна.

Оптимально, если такая система отопления закладывается еще на стадии проектирования здания . Это позволит создать систему отопления, которая обеспечивает наиболее эффективный обогрев помещений строения в зимний период.

Практический опыт показывает, что лучший вариант отопительной системы на основе теплового насоса - водяной теплый пол. При его устройстве во внимание необходимо принимать тип напольного покрытия. Керамическая плитка является идеальным материалом для оформления напольного пола. А вот ковры, ламинат и паркет обладают низкой теплопроводностью, Поэтому при использовании подобной системы температура воды должна быть выше 8 градусов.

Как сделать тепловой насос своими руками?

Достаточно высокой является стоимость теплового насоса, даже если не учитывать оплату услуг специалиста, который будет производить его монтаж. Не все имеют достаточные финансовые возможности

, чтобы сразу оплатить установку такого оборудования. В этой связи многие начинают задаваться вопросом, а можно ли сделать тепловой насос своими руками из подручных материалов? Это вполне возможно. К тому же при работах можно использовать не новые, а б/у запчасти.

Достаточно высокой является стоимость теплового насоса, даже если не учитывать оплату услуг специалиста, который будет производить его монтаж. Не все имеют достаточные финансовые возможности

, чтобы сразу оплатить установку такого оборудования. В этой связи многие начинают задаваться вопросом, а можно ли сделать тепловой насос своими руками из подручных материалов? Это вполне возможно. К тому же при работах можно использовать не новые, а б/у запчасти.

Итак, если вы решили создать тепловой насос своими руками, то прежде чем приступать к работам, необходимо:

- проверить состояние проводки в вашем доме;

- убедиться в работоспособности электросчетчика и проверить, чтобы мощность этого прибора была не менее 40 ампер.

Первым делом необходимо приобрести компрессор . Купить его можно в специализированных компаниях или обратившись в мастерскую по ремонту холодильного оборудования. Там вы можете приобрести компрессор от кондиционера. Для создания теплового насоса он вполне подойдет. Далее его необходимо закрепить на стене, используя кронштейны L-300.

Теперь можно переходить к следующему этапу - изготовлению конденсатора. Для этого необходимо найти бак из нержавейки для воды объемом до 120 литров. Он разрезается пополам, а внутри него устанавливают змеевик. Изготовить его можно своими руками, используя для этого медную трубку от холодильника. Или же можно создать его из медной трубы небольшого диаметра.

Чтобы не испытывать проблем с изготовлением змеевика, необходимо взять обычный газовый баллон и намотать на него медную проволоку . Во время этой работы необходимо обращать внимание на расстояние между витками, которое должно быть одинаковым. Чтобы трубка была зафиксирована в таком положении, следует воспользоваться алюминиевым уголком с перфорацией, который применяют для защиты углов шпаклевки. Используя витки, трубки следует расположить так, что витки проволоки находились напротив отверстий в уголке. Это позволит обеспечить одинаковый шаг витков, а помимо этого конструкция будет достаточно прочной.

Когда змеевик установлен, две половинки подготовленного бака соединяют при помощи сварки. При этом нужно позаботиться об вваривании резьбовых соединений.

Для создания испарителя можно использовать пластмассовые емкости для воды общим объемом 60 – 80 литров. В неё монтируется змеевик из трубы диаметром ¾ дюйма. Обычные водопроводные трубы можно использовать для доставки и слива воды.

На стене при помощи L-кронштейна нужного размера выполняется закрепление испарителя .

Когда все работы завершены, остается только пригласить специалиста по холодильному оборудованию. Он соберет систему, выполнит сварку медных трубок и закачает фреон.

Монтаж теплового насоса своими руками

Теперь, когда основная часть системы готова, остается выполнить её подсоединение к устройствам забора и распределения тепла. Эта работа может быть выполнена самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Процесс установки устройства забора тепла может быть разным и во многом зависит от типа насоса, который будет использоваться в составе системы отопления.

Вертикальный насос типа грунт вода

Здесь тоже потребуются определенные затраты, поскольку при установке такого насоса без использования буровой установки просто не обойтись. Все работы начинаются с создания скважины, глубина которой должна составлять 50-150 метров . Далее опускается геотермальный зонд, после чего выполняется его подключение к насосу.

Горизонтальный насос типа грунт вода

Когда устанавливается такой насос, то необходимо использовать коллектор, образованный системой труб. Его следует расположить ниже уровня промерзания почвы. От климатической зоны во многом зависит точность, глубина размещения коллектора. Сначала убирается слой почвы. Потом укладываются трубы, а далее осуществляется их засыпка землей.

Когда устанавливается такой насос, то необходимо использовать коллектор, образованный системой труб. Его следует расположить ниже уровня промерзания почвы. От климатической зоны во многом зависит точность, глубина размещения коллектора. Сначала убирается слой почвы. Потом укладываются трубы, а далее осуществляется их засыпка землей.

Можно воспользоваться и другим способом - прокладка отдельных труб для воды в заранее выкопанной траншее. Решив воспользоваться им, сначала необходимо вырыть траншеи, у которых глубина должна быть ниже уровня промерзания.

Заключение

Если для вас использование для обогрева жилища электрического котла - дорогое удовольствие, то вы можете сделать выбор в пользу системы отопления на основе теплового насоса. Чтобы сэкономить, можно сделать тепловой насос самостоятельно. Его конструкция проста . Вам лишь нужно выделить немного своего времени на проведение этой работы и приобретение необходимых деталей и компонентов. Сделав его, вы получите систему отопления, которая позволит создать теплую атмосферу с минимальными затратами.

Как рассчитать расходы на отопление загородного дома?

Расчеты производятся на основе таких параметров:

Первый параметр – расходы на эксплуатацию. Для определения этих расходов стоит учитывать стоимость топлива, которое будет использоваться с целью получения тепла. В этот пункт также входят расходы на обслуживание. Наиболее выгодным по этому параметру будет отопление, энергоносителем которого будет подведенный магистральный газ. Следующим по эффективности стоит ТЕПЛОВОЙ НАСОС.

Вторым параметром можно выделить затраты на закупку оборудования и его установку. Наиболее выгодным и экономичным на этапе закупки и установки будет приобретение электрического котла. Максимальные затраты ожидают, если вы решитесь на приобретение котлов, где энергоносителями являются сжиженный газ в газгольдерах или дизельное топливо. Здесь тоже оптимальным является ТЕПЛОВОЙ НАСОС.

Третьим параметром стоит считать удобство при использовании отопительного оборудования. Твердотопливные котлы в данном случае можно отметить как самые требовательные к вниманию. Они требуют вашего присутствия и догрузки топлива, в то время как электрические и работающие от подведенного магистрального газа работают самостоятельно. Потому газовые и электрические котлы самые комфортные в использовании при отоплении загородных домов. И тут ТЕПЛОВОЙ НАСОС имеет преимущество. Климат контроль -вот самые комфортные характеристики тепловых насосов.

На сегодняшний день в московской области сложилась следующая ценовая ситуация... Подключение газа к частным домам стоит около 600тыс рублей. Также требуется проектные работы и соответствующие согласования, которые порой растягиваются на годы и тоже стоят денег. Прибавьте сюда стоимость оборудования и сравнительно небольшой срок его износа (из-за чего газовики и предлагают более мощные газовые котлы, чтобы износ -выгорание котла происходил подольше). Отопление же на тепловых насосах уже сопоставимо с вышеназванной ценой, но не требует никаких согласований. Тепловой насос -это обычный электрический бытовой прибор, который расходует в 4 раза меньше электричества, чем обычный электрический котел и к тому же является также устройством климат контроля, т.е кондиционером. Моторесурс современных тепловых насосов, а тем более качественных (премиум класс), позволяет им работать более 20 лет.

Приведем примеры расчета тепловых насосов для различных типов и размеров домов.

Для начала необходимо определиться с теплопотерями Вашего строения в зависимости от региона расположения. Читайте далее в "Полная новость"

Прежде всего, необходимо определиться с мощностью теплового насоса или котла, так как это одна из решающих технических характеристик. Она выбирается исходя из величины теплопотерь здания. Расчет теплового баланса дома, учитывающий особенности его конструкции должен производиться специалистом, однако для приблизительной оценки этого параметра, если домостроение спроектировано с учетом строительных нормативов, можно воспользоваться следующей формулой:

Q = k V ΔT

1 кВт/ч = 860 ккал/ч

Где

Q - теплопотери, (ккал/ч)

V - объем помещения (длинна × ширина × высота), м3;

ΔT - максимальный перепад между температурой воздуха с наружи и внутри помещения в зимнее время, °С;

k - обобщенный коэффициент теплопередачи здания;

k = 3…4 - здание из досок;

k = 2…3 - стенки из кирпича в один слой;

k min-max = 1…2 - стандартная кладка (кирпич в два слоя);

k = 0,6…1 - хорошо утепленное здание;

Пример расчета мощности газового котла для Вашего дома:

Для здания объемом V = 10м × 10м × 3м = 300 м3;

Теплопотери кирпичного здания (k max= 2) составят:

Q = 2 ×300 × 50 = 30000 ккал/час = 30000 / 860 = 35 кВт

Это и будет необходимая минимальная мощность котла, рассчитанная по максимуму...

Обычно выбирается 1,5 кратный запас мощности, однако, следует учитывать такие факторы, как постоянно работающая вентиляция помещения, открытые форточки и двери, большая площадь остекления и т.д. Если планируется использовать двухконтурный котел (обогрев помещения и подача горячей воды), то его мощность должна быть еще увеличена на 10 - 40%. Добавка зависит от величины расхода горячей воды.

Пример расчета мощности теплового насоса для Вашего дома:

При ΔT = (Твн - Тнар) = 20 - (-30) = 50°С;

Теплопотери кирпичного здания (k min= 1) составят:

Q = 1 ×300 × 50 = 15000 ккал/час = 30000 / 860 = 17 кВт

Это и будет необходимая минимальная мощность котла, рассчитанная по минимуму, так как в тепловом насосе нет выгорания и ресурс зависит от его моторесурса и циклования в течении дня...Чтобы уменьшить количество циклов включения/выключения теплового насоса применяют баки теплоаккумуляторы.

Так вот: Вам надо, чтобы тепловой насос тактовал 3-5 раз за час.

т.е. 17 кВт /ы час -3 такта

Понадобиться буфферная ёмкость - 3 такта - 30 л/кВт; 5 тактов - 20 л/кВт.

17 кВт*30л=500л аккумулирующая ёмкость!!! Расчеты примерные, вот здесь большой аккумулятор это хорошо, но на практике ставят 200 литров.

Теперь рассчитаем стоимость теплового насоса и его монтажа для Вашего дома:

Объемом здания тот-же V = 10м × 10м × 3м = 300 м3;

Примерная мощность нами рассчитана -17кВт. У разных производителей различная линейка мощностей, поэтому подберите тепловой насос по качеству и стоимость вместе с нашими консультантами. Например у Waterkotte это тепловой насос 18кВт, а можно поставить и 15кВт, так как при недостаточности мощности есть пиковый доводчик на 6кВт в каждом тепловом насосе. Пиковый догрев происходит сравнительно не долго и поэтому переплачивать за тепловой насос нет необходимости. Следовательно можете выбрать и 15 кВт, так как краткосрочно 15+6=21кВт - это выше Ваших потребностей в тепле.

Остановимся на 18кВт. Стоимость теплового насоса уточняйте у консультантов, так как сегодня условия доставки "мягко говоря" не предсказуемы. Поэтому на сайте представлен заводской .

Если Вы находитесь в южных регионах, то теплопотери Вашего дома исходя из вышеперечисленных расчетов будут меньше, так как ΔT = (Твн - Тнар) = 20 - (-10) = 30°С. а то и ΔT = (Твн - Тнар) = 20 - (-0) = 20°С. Тепловой насос можете выбрать меньшей мощности и к тому же по принципу работы "воздух-вода". Наши воздушные тепловые насосы работают эффективно до -25 градусов и соответственно не потребуются буровые работы.

В средней же полосе России и в Сибири гораздо эффективнее геотермальные тепловые насосы, работающие по принципу "вода-вода".

Буровые работы для геотермального поля будут стоить по разному, в зависимости от региона. В московской области расчет стоимости следующий:

Берем мощность нашего теплового насоса -18кВт. Электрическое потребление такого геотермального теплового насоса примерно 18/4=4,5 кВт/час из розетки. У Waterkotte и того меньше (эта характеристика называется СОР. У тепловых насосов Waterkotte COP равен 5 и более). По закону сохранения мощности электрическая мощность передается в систему, преобразуясь в тепловую.. Недостающую мощность мы получаем из геотермального источника, т.е из зондов, которые необходимо пробурить. 18-4,5 = 13,5кВт из Земли например (так как источником в этом случае может быть и горизонтальный коллектор, и пруд и т.д).

Теплоотдача грунтов в различных местах, даже в московской области -различная. В среднем от 30 до 60Вт на 1 м.п., в зависимости от влажности грунта.

13,5кВт или 13500Вт делим на теплоотдачу. в среднем это 50Вт поэтому 13500/50=270 метров. Буровые работы стоят в среднем 1200руб/м.п. Получаем 270*1200=324000руб. под ключ с вводом в теплопункт.

Стоимость теплового насосы эконом класса =6-7тыс долларов. т.е. 180-200тыс рублей

Стоимость ВСЕГО 324тыс+180тыс=504тыс рублей

Прибавьте стоимость монтажа и стоимость теплоаакумулятора и получите немного более 600тыс рублей, что сопоставимо со стоимость подвода магистрального газа. Что и требовалось доказать.