УЗО: устройство, виды, подключение с землей и без, причины срабатывания. Что такое утечка тока и как ее найти? Электрическая схема блока управления

УЗО монтируются в распределительных щитках после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО (ток утечки 30 мА) на всю квартиру (дом). В этом случае для его защиты целесообразным будет установка после него автомата, меньшего номинала по амперажу (если УЗО стоит на 32 А, то автомат должен быть на 25 А). Минусом такого способа установки будет полное отключение напряжения в квартире при его срабатывании.

Неплохой альтернативой связки УЗО+автомат будет установка дифференцированного автомата, совмещающего в себе автомат и УЗО. Это хороший выход, если в электрощите недостаточно места. Дифиринциальный автомат занимает меньшее количество модулей. Однако его стоимость будет гораздо больше стоимости УЗО+автомат даже для дифференциальных автоматов отечественного производства.

Хороший вариант - одно "вводное" УЗО + дополнительные отходящие на каждую нужную отходящую от щита группу, линию (ванная комната, кухня, детская). Минус этого способа - более высокие затраты на электрооборудование и необходимость иметь место в щите под дополнительные УЗО.

Сколько именно приборов УЗО потребуется для конкретной квартиры, точно ответит лишь специалист после проведения соответствующих расчетов. Однако, зная принцип подсчета, можно и самому провести предварительную раскладку. Например, в однокомнатной квартире достаточно подключить в контур розеток одно УЗО, рассчитанное на ток утечки в 30 мА.

В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, разумно использовать пять УЗО, а также по одному устройству на всю группу освещения, и отдельно на электроплиту и водонагреватель. Более чуткий прибор с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА желательно подключить к сети стиральной машины.

Для контроля всей электропроводки на входе в коттедже или многокомнатных апартаментах можно установить дополнительно к расчетным одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА. Однако чтобы не перегружать домашнюю сеть обилием автоматики, можно использовать приборы дифференциального плана, совмещающие обе защитные функции.

Производятся также УЗО встроенные в розетку - устанавливаются они на место имеющейся розетки, или же в виде переходника, который просто втыкают в розетку, а уже в него - вилка электроприбора. Имеется аналог УЗО встроенные в розетки, это - УЗО встроенные в вилки.

Такие УЗО хороши своей простотой подключения, избавляя от замены электропроводки в нужных помещениях (обычно ванные комнаты, кухни), но сильно проигрывают УЗО, монтируемым в электрощитах по своей цене - они будут дороже примерно в 3 раза.

Для повышения защищённости электрооборудования также применяются дополнительные устройства, датчик превышения напряжения (ДПН) или устройство защиты многофункциональное (УЗМ).

Датчик превышения напряжения, ДПН 260 - предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке. ДПН 260 работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматом с током утечки 30 - 300 мА. Напряжение срабатывания ДПН 260 устанавливается в пределах 255 - 260 В, время срабатывания - 0,01 сек. Выполнен в стандартном модуле (D=18 мм) и предназначен для установки на DIN - рейку 35 мм.

В последнее время широко применяются УЗМ - устройство защиты многофункциональное (УЗМ 30, УЗМ 31, УЗМ 40, УЗМ 41). Оно предназначено для защиты подключённого к нему оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В или 170 - 250В в зависимости от применяемого УЗМ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.

В отличии от ДПН 260, которое работает только с УЗО, это самостоятельное устройство и может быть подключено в существующую сеть как дополнительное средство защиты.

Фазный провод обязательно подключается к клемме «L», а нулевой к клемме «N».

Основные параметры УЗМ:

Макс. ток шунтирования импульсов варистором 8000 А

Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж

Защита нагрузки от повышенного напряжения более 250/270 В

Защита нагрузки от пониженного напряжения менее 170 В

Фиксированная задержка срабатывания 0,2с

Фиксированная задержка повторного включения: 1мин (УЗМ-30, УЗМ-40, УЗМ-31, УЗМ-41)

6мин (УЗМ-50)

Сохраняет работоспособность в широком диапазоне

напряжения питания 0...440 В

Время срабатывания импульсной защиты, нс: <25

Наименование Uверх, В Iн max, А

УЗМ-31 250 30

УЗМ-41 250 40

УЗМ-30 270 30

УЗМ-40 270 40

УЗМ-50 270 50

Разработанное автором много лет назад и описанное в статье "Защита от тока" ("Моделист-конструктор", 1981, № 10, с. 29, 30) защитно-отключающее устройство срабатывало при появлении на незаземленном металлическом корпусе защищаемого прибора напряжения более 24 В относительно земли. Сегодня заземление корпусов приборов стало обязательным и представляется более правильным контролировать ток в заземляющем проводе. В случае нарушения изоляции между корпусом и сетью допустимое значение этого тока (4... 10 мА) будет превышено, что и послужит сигналом к отключению неисправного прибора от сети.

Рис. 1

Схема устройства защиты, действующего по такому принципу, показана на рис. 1. Вилку ХР1 вставляют в сетевую розетку, оснащенную заземляющим контактом. К розетке XS1 подключают сетевую трехконтактную вилку защищаемого электроприбора. Электронный узел защитного устройства питается от сети через понижающий трансформатор Т2 и мостовой выпрямитель на диодах VD2-VD5. Напряжение питания микросхемы-таймера DA1 и усилителя на транзисторе VT1 стабилизировано с помощью стабилитрона VD6.

В разрыв провода, соединяющего заземляющие контакты вилки ХР1 и розетки XS1 (цепь РЕ) включена первичная обмотка трансформатора тока Т1. Напряжение, пропорциональное протекающему по ней току, выделяется на резисторе R1 и после выпрямления одно-полупериодным выпрямителем на диоде VD1 через усилитель постоянного тока на транзисторе VT1 поступает на вход S таймера DA1.

Если ток утечки отсутствует, напряжение на коллекторе транзистора и на входе таймера имеет высокий, а на выходе таймера (выв. 3) низкий логический уровень. При увеличении тока утечки сверх допустимого значения высокий уровень напряжения на коллекторе VT1 сменится низким, что разрешит работу таймера DA1. На его выходе появятся импульсы положительной полярности, первый из которых откроет тринистор VS1. Реле К1, разомкнув контакты, отключит нагрузку от сети. Мигание светодиода HL1 покажет, что защита сработала. Частота мигания (1 ...5 Гц) зависит от номиналов резисторов R7, R8 и конденсатора Сб.

После устранения утечки тринистор VS1 останется открытым, а контакты реле К1.1 - разомкнутыми. Для того чтобы подать на нагрузку сетевое напряжение, устройство защиты необходимо возвратить в исходное состояние: выключить на некоторое время, нажав на кнопку SB1, и вновь включить, отпустив ее.

Конденсаторы С1 и С4 устраняют ложные срабатывания от кратковременных помех в сети. Цепь R6C5 предотвращает запуск таймера в результате переходных процессов при включении питания. Цепь R9C8VD7 подавляет коммутационные выбросы напряжения на обмотке реле К1.

Рис. 2

Печатная плата устройства защиты и расположение деталей на ней изображены на рис. 2. Транзистор КТ3102А можно заменить другим той же серии или серий КТ312, КТ315. Импортные аналоги таймера КР1006ВИ1 - NE555 и многие другие с цифрами 555 в обозначении. Тринистор КУ101Б в рассматриваемом устройстве можно заменить одним из серий КУ201, КУ202.

Реле К1 - РЭС47 исполнения РФ4.500.407-01 (сопротивление обмотки - 160...180 Ом). При мощности нагрузки более 1 кВт ее необходимо коммутировать с помощью реле с более мощными контактами, а установленное на плате реле К1 использовать как промежуточное.

Трансформатор тока Т1 изготовлен из согласующего трансформатора от трансляционного громкоговорителя. Магнитопровод трансформатора - стальной Ш8х10. Обмотка с меньшим числом витков удалена, а на ее место намотаны три витка изолированного провода диаметром около 2 мм - зто первичная обмотка трансформатора тока. Бывшая первичная обмотка согласующего трансформатора теперь становится вторичной. Ее выводы подключают к резистору R1. Трансформатор питания Т2 - любой понижающий с первичной обмоткой на 220 Вис двумя соединенными последовательно вторичными обмотками на 9 В, 100 мА или с одной вторичной на 15...18 В. Значение тока срабатывания защиты должно находиться в интервале 4...10 мА. Этого добиваются подборкой резистора R2, а при необходимости, и изменением числа витков первичной обмотки трансформатора тока Т1. Утечку в 10 мА можно имитировать, включив первичную обмотку трансформатора Т1 в сеть 220 В через резистор 22 кОм мощностью не менее 5 Вт.

Подавляющее большинство бытовых электроприборов не имеют защитного заземления. Международный стандарт требует установки дополнительной клеммы заземления в сетевых вилках и розетках, но даже их наличие не обеспечивает безопасность при пользовании электроприбором.

Использования в качестве заземляющей линии нулевой провод категорически запрещено, так как обрыв линии может привести к появлению на нулевом проводе сетевого напряжения.

Предохранители электросети и автоматические защитные устройства могут и не сработать при небольшом токе утечки, но достаточном для поражения человека: к примеру автоматы в электрощитах срабатывают от тока выше пяти ампер, а поражающий ток для человека составляет одну десятую ампера.

В бытовых розетках нет разграничения между фазой и нулём.

Эксплуатация бытовых электроприборов без заземления во влажных и токопроводящих помещениях категорически запрещено, ввиду возможного поражения электротоком.

Повреждения изоляции подводящей электропроводки или внутренние замыкания электросети на корпус прибора грозит замыканием линии и её возгоранием.

Избежать электротравм поможет автоматическое устройство, которое отключит неисправный электроприбор раньше чем сработает защита сети, как только на корпусе появится напряжение утечки.

Блок схема устройства защиты от тока утечки состоит:

1. Транзисторный триггер

2. Тиристорное релейное устройство

3. Трансформаторы тока утечки

4. Выпрямитель питания устройства

5. Светодиодная сигнализация сети и включения

6. Стабилизатор питающего напряжения

Защитное устройство электрически не связано с нагрузкой и выполнено как переходник.

Работа устройства основана на контроле тока в цепях питания нагрузки.

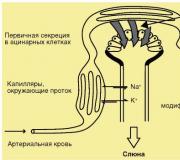

Напряжение на обмотках трансформатора Т1,Т2, созданное протекающим током нагрузки электроприбора, алгебраически суммируется и при одинаковых уровнях равно нулю. Превышение тока в одной из цепей (утечка) питания нагрузки создаёт разность магнитных полей и напряжение разности токов поступает на триггер электронного устройства.

Конденсатор С2 на входе выпрямительного моста VD1 устраняет возможные срабатывания схемы устройства от помех сети питания нагрузки.

Выпрямленное напряжение с моста VD1 через подстроечный резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 транзисторного триггера.

Усиленное транзистором VT1 напряжение рассогласования в триггерном режиме переключит транзистор VT1 в открытое состояние, а транзистор VT2 в закрытое состояние.

Резистор R3 позволяет установить чувствительность триггера на транзисторах VT1,VT2 в зависимости от их характеристик усиления.

Тиристор VS1 откроется и включит реле К1, которое контактами К1.1 разомкнёт цепь питания нагрузки.

Используя режим работы тиристора в цепях постоянного тока, блокировку после подачи напряжения управления - оставляет нагрузку в отключенном состоянии. После выявления пробоя или утечки на корпус электроприбора, устройство включают повторно.

Стабилизированная схема питания устройства защиты от тока утечки состоит из силового трансформатора Т3, с вторичным напряжением 12 Вольт 0,1Ампер, выпрямительного моста VD3,сглаживающего конденсатора С3,С6 и аналогового стабилизатора на микросхеме DA1.

Индикация включения устройства выполнена на светодиоде красного свечения HL1.

Регулировку схемы

устройства заключается в установке чувствительности транзисторного триггера.

При отключенном от схемы трансформаторов Т1,Т2 установить резистор R3 в положение предопределяющее включение реле К1,то есть чтобы оно сработало и вернуть движок резистора в режим отключения триггера.

Эпюры режима переключений можно отследить по включению светодиода HL2, свечение его указывает на включенное состояние нагрузки, потухание - что нагрузка отключена (аварийное состояние).

Концы обмоток трансформаторов Т1,Т2 соединить последовательно так, чтобы при подключении нагрузки (временно в виде настольной лампы) переменное напряжении на конденсаторе С2 было равно нулю. Создав искусственную утечку, подав переменное напряжение величиной 1-5 вольт через ограничивающий резистор 100 Ом, от любого сетевого трансформатора с напряжением 5-12 вольт проследить отключение нагрузки. Трансформаторы Т1,Т2 при этом отключать не следует.

|

Наименование |

Замена |

Примечание |

||

|

Стабилизатор |

||||

|

Транзистор |

||||

|

Транзистор |

||||

|

Тиристор |

||||

|

Резистор подстр. |

||||

|

Диод. мост |

||||

|

Резисторы |

||||

|

Трансформатор |

||||

|

РЭС 47,РЭС59 |

Трансформаторы тока Т1,Т2 представляю собой ферритовые кольца 2000НМ- диаметр 18 мм, с намотанными обмотками 96 витков ПЭЛ -2 диаметром 0,1 мм, токовые провода питания электроприбора пропущены через внутреннее отверстие ферритового кольца.

Для защиты потребителей мощностью более 200 ватт нагрузку электроприбора следует подключить через пускатель нулевой или первой величины, катушку пускателя запитать от сети через нормально - замкнутые контакты реле К1(1-2).

Монтажная схема устройства защиты от тока утечки собирается в пластмассовую коробку БП-1 с розеткой для подключения нагрузки электроприбора, светодиоды выносятся на внешнюю панель корпуса, трансформаторы тока Т1,Т2 закреплены навесом.

Средством защиты от утечек служит специальное устройство защиты оборудования или сокращенно . Устройство вызывает срабатывание защиты, не дает току утечки достигнуть опасного значения и является основным средством защиты человека от поражения электрическим током.

Для комплексной защиты оборудования применяют вместе с . По принятым на сегодняшний момент нормам автоматы УЗО обязательны к установке в сети электроснабжения вне зависимости от назначения этих сетей.

Как работает

УЗО работает по принципу сравнения двух величин токов, которые идут через защитное устройство. В этом случае сравнивается ток на входе устройства и ток на выходе. В случае если эти величины отличаются, то происходит защитное срабатывание прибора.

Для проверки работоспособности прибора служит кнопка тест, при нажатии которой происходит пробное срабатывание по которому можно определить состояние защиты.

Как выбрать и не ошибиться

Независимо от назначения устройства подбираются по следующим параметрам:

- Нагрузочная способность. Для прибора важна величина тока, на который рассчитаны его силовые контакты. По номиналу чаще всего используются на 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А.

- Метод определения утечки. По типу определения утечки делятся на электронные, утечка в которых определяется электронным ключом, и на электромагнитные, значение утечки в которых снимается с магнитного сердечника. Электронные более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде несрабатывания при пропадании одной из фаз.

- Чувствительность к току утечки. Чувствительность определяет способность устройства к срабатыванию. Самые чувствительные приборы на 10 мА тока утечки. Но их применение ограничено количеством потребителей из-за возможных ложных срабатываний и наличия естественных токов утечки.

- Тип тока цепи. По типу токов разделяются на срабатывающие от переменного тока и пульсирующего тока.

По количеству подключаемых фаз делятся на двухполюсные и четырехполюсные. Однополюсные для сети 220 В, трехполюсные для 380 В. В домах и частных домовладениях, по причине использования однофазной сети, используют однополюсные УЗО.

Для выбора устройства защиты необходимо определить его назначение. По назначению можно разделить на следующие типы:

- Бытовые – это однополюсные УЗО невысокой чувствительности с током нагрузки не более 50 А. Такие требования обусловлены большим количеством бытовых приборов и связанными с этим большими точками естественной утечки. Очень чувствительные будут постоянно ложно срабатывать. Нагрузочный ток в 50 А определяется параметрами счетчиков электроэнергии, устанавливаемыми в жилых помещениях, не превышающим этот номинал.

- Для промышленного применения – чувствительные четырехполюсные УЗО с большими номиналами тока. Эти требования обусловлены большими токами потребления промышленным оборудованием, использованием трехфазной сети и повышенными требованиями к его защите по причине его повышенной опасности и большой стоимости.

- Специализированные. К специализированным относятся противопожарные типа В. Они обладают высокой чувствительностью не только к утечкам переменного тока, но и к незначительным пульсациям постоянного тока.

Электронные УЗО более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде несрабатывания при пропадании одной из фаз

Электронные УЗО более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде несрабатывания при пропадании одной из фаз

Правила подключения

При подключении УЗО необходимо следовать следующим правилам:

- Устройство всегда должно устанавливаться после автоматических выключателей , так как оно не защищено от превышения током максимальных значений;

- Автоматические выключатели в цепи должны быть меньшего номинала , так как время срабатывания предохранителей велико и тока может быть достаточно для вывода его из строя;

- Защищаемые УЗО линии должны быть подключены к нему , иначе защита не будет срабатывать.

- Подключать прибор только по обозначениям производителя , например, категорически нельзя менять вход и выход прибора. Это наверняка вызовет неисправность и дальнейшую его негодность.

- Следует проверять надежность всех соединений и исключить вероятное искрение , которое, в свою очередь, может вызвать пожар.

- Все соединительные проводники должны быть хорошо изолированы друг от друга, не должны иметь повреждений изоляции, следов окисления. При появлении очагов коррозии, в среде с повышенной влажностью, утечки через окислы будут вызывать постоянные срабатывания защиты. Это может повлечь серьезные неисправности в подключенных потребителях;

- Корпусы устанавливаемых элементов не должны иметь видимых повреждений и дефектов.

При появлении очагов коррозии, в среде с повышенной влажностью, утечки через окислы будут вызывать постоянные срабатывания защиты

При появлении очагов коррозии, в среде с повышенной влажностью, утечки через окислы будут вызывать постоянные срабатывания защиты

Порядок подключения

Важно помнить, что все работы с УЗО в электрощите выполняются при отключенном напряжении. Процесс монтажа можно разбить на 5 шагов:

- подготовка распределительного щита;

- разметка щита для установки всех элементов электросхемы;

- установка счетчика электроэнергии;

- установка автоматических выключателей;

- монтаж нулевых ;

- монтаж УЗО;

- подключение потребителей электроэнергии в сеть УЗО.

В процессе монтажа часто встречаются ошибки. Самые распространенные из них:

- Неверно выбранные типы элементов. Грубейшая ошибка – номинал входных автоматических выключателей превышает номинал УЗО. Схема в таком виде не только плохо защищает сеть, вызывает ложные срабатывания защиты, но и сама является потенциальным источником аварии;

- Установка устройства перед счетчиком. По причине наличия в УЗО немаленького магнитопровода показания счетчика не будут верными и представитель электросбытовой компании не примет такую конструкцию в эксплуатацию;

- Несоответствие схеме подключения нейтральных полюсов;

- Включение нейтралей по параллельной схеме;

- Ошибочное подключение защитного заземления к нейтрали.

Схема подключения «вводной автомат»

В настоящее время, как правило, используются трехпроводные домовые сети с защитным заземлением.

Первым в цепи установлен центральный автоматический выключатель. За ним включен счетчик электроэнергии и только после него идет УЗО. По известным правилам номинал УЗО превышает номиналы автоматических выключателей нагрузки на порядок. При подобной схеме важно обеспечить правильное подключение нулевого и фазного проводов.

- наличие только одного дорогостоящего УЗО;

- небольшой объем рабочего пространства, который занимает одно устройство.

Недостатком схемы является:

- трудности в поиске неисправности проводки;

- сложность подбора параметров под имеющихся потребителей.

Недостатки этой схемы устраняются распараллеливанием групп потребителей и установкой дополнительного УЗО.

Подключение к трехфазной сети с заземлением по схеме «отдельный автомат»

Электрическая схема крупного жилого объекта подразумевает наличие разнообразных потребителей энергии. Для таких приборов как мощный холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, требуется отдельное УЗО. Это необходимо для защиты конкретного прибора и сохранения работоспособности других, не связанных с ним.

Самой безопасной схемой включения является трехпроводная схема с заземлением, а применив селективное четырехполюсное УЗО становится возможным подключение к трехфазной промышленной сети. При такой схеме обеспечивается и защита от повреждения изоляции цепи и от утечки.

Преимущества схемы «отдельный автомат»:

- удобство поиска утечки в цепи, поскольку плечи цепи имеют индивидуальные устройства.

- возможность подключать потребители гораздо большей мощности;

- эта схема обеспечивает самый высокий уровень защиты.

Недостатки схемы «отдельный автомат»:

- высокая цена из-за большого количества блоков;

- значительный объем, занимаемый схемой;

- невозможность постройки такой цепи без наличия трехфазного питания.

Схема питания от однофазного источника по функционалу практически равна предыдущей схеме. В ней можно отказаться от селективного УЗО и этим сократить стоимость, но нагрузочная способность этой сети будет гораздо меньше.

Схема подключения УЗО к трехфазной сети

Схема подключения УЗО к трехфазной сети

Схема подключения без защитного заземления

Не везде и не всегда сети электроснабжения оборудованы защитным заземлением. Часто в частных домовладениях, построенных уже давно, проводка выполнена без возможности проведения заземления. В таком случае установка УЗО не только желательна, но и необходима для безопасности жильцов.

Как поведет себя устройство без заземления? Для того, чтобы УЗО выполняло свои функции нулевую шину нужно подключить на провод, идущий от силового ввода. В этом случае УЗО будет работать как бы само на себя.

На схеме буква N обозначает нейтральный провод. Поскольку заземление в этой схеме отсутствует, то присваивать это название другой линии некорректно.

В свете рассмотренных данных можно сказать, что никогда не нужно пренебрегать защитой. Несмотря на некоторые трудности, даже в двухпроводной линии, всегда есть возможность установки Устройства Защитного Отключения. Не стоит экономить на безопасности.

- Применение УЗО в ванной комнате и бане необходимо. По причине повышенной влажности изоляция проводников служит недолго. Отсутствие защиты в цепи питания может быть смертельно опасно.

- При использовании двухпроводной схемы включения ни в коем случае нельзя устанавливать самодельное устройство заземления. Самодельные системы заземления не связаны со сторонними потребителями. По этой причине никто не знает, какая фаза из трех окажется на вашем нулевом проводе при порыве магистральной линии.

Схема:

Разработанное автором много лет назад и описанное в статье "Защита от тока" ("Моделист-конструктор", 1981, № 10, с. 29, 30) защитно-отключающее устройство срабатывало при появлении на незаземленном металлическом корпусе защищаемого прибора напряжения более 24 В относительно земли. Сегодня заземление корпусов приборов стало обязательным и представляется более правильным контролировать ток в заземляющем проводе. В случае нарушения изоляции между корпусом и сетью допустимое значение этого тока (4... 10 мА) будет превышено, что и послужит сигналом к отключению неисправного прибора от сети.

Устройство:

Схема устройства защиты, действующего по такому принципу, показана на рис. 1. Вилку ХР1 вставляют в сетевую розетку, оснащенную заземляющим контактом. К розетке XS1 подключают сетевую трехконтактную вилку защищаемого электроприбора. Электронный узел защитного устройства питается от сети через понижающий трансформатор Т2 и мостовой выпрямитель на диодах VD2-VD5. Напряжение питания микросхемы-таймера DA1 и усилителя на транзисторе VT1 стабилизировано с помощью стабилитрона VD6.

В разрыв провода, соединяющего заземляющие контакты вилки ХР1 и розетки XS1 (цепь РЕ) включена первичная обмотка трансформатора тока Т1. Напряжение, пропорциональное протекающему по ней току, выделяется на резисторе R1 и после выпрямления одно-полупериодным выпрямителем на диоде VD1 через усилитель постоянного тока на транзисторе VT1 поступает на вход S таймера DA1.

Если ток утечки отсутствует, напряжение на коллекторе транзистора и на входе таймера имеет высокий, а на выходе таймера (выв. 3) низкий логический уровень. При увеличении тока утечки сверх допустимого значения высокий уровень напряжения на коллекторе VT1 сменится низким, что разрешит работу таймера DA1. На его выходе появятся импульсы положительной полярности, первый из которых откроет тринистор VS1. Реле К1, разомкнув контакты, отключит нагрузку от сети. Мигание светодиода HL1 покажет, что защита сработала. Частота мигания (1 ...5 Гц) зависит от номиналов резисторов R7, R8 и конденсатора Сб.

После устранения утечки тринистор VS1 останется открытым, а контакты реле К1.1 - разомкнутыми. Для того чтобы подать на нагрузку сетевое напряжение, устройство защиты необходимо возвратить в исходное состояние: выключить на некоторое время, нажав на кнопку SB1, и вновь включить, отпустив ее.

Конденсаторы С1 и С4 устраняют ложные срабатывания от кратковременных помех в сети. Цепь R6C5 предотвращает запуск таймера в результате переходных процессов при включении питания. Цепь R9C8VD7 подавляет коммутационные выбросы напряжения на обмотке реле К1.

Печатная плата:

Печатная плата устройства защиты и расположение деталей на ней изображены на рис. 2.

Детали:

Транзистор КТ3102А можно заменить другим той же серии или серий КТ312, КТ315. Импортные аналоги таймера КР1006ВИ1 - NE555 и многие другие с цифрами 555 в обозначении. Тринистор КУ101Б в рассматриваемом устройстве можно заменить одним из серий КУ201, КУ202.

Реле К1 - РЭС47 исполнения РФ4.500.407-01 (сопротивление обмотки - 160...180 Ом). При мощности нагрузки более 1 кВт ее необходимо коммутировать с помощью реле с более мощными контактами, а установленное на плате реле К1 использовать как промежуточное.

Трансформатор тока Т1 изготовлен из согласующего трансформатора от трансляционного громкоговорителя. Магнитопровод трансформатора - стальной Ш8х10. Обмотка с меньшим числом витков удалена, а на ее место намотаны три витка изолированного провода диаметром около 2 мм - зто первичная обмотка трансформатора тока. Бывшая первичная обмотка согласующего трансформатора теперь становится вторичной. Ее выводы подключают к резистору R1. Трансформатор питания Т2 - любой понижающий с первичной обмоткой на 220 Вис двумя соединенными последовательно вторичными обмотками на 9 В, 100 мА или с одной вторичной на 15...18 В. Значение тока срабатывания защиты должно находиться в интервале 4...10 мА. Этого добиваются подборкой резистора R2, а при необходимости, и изменением числа витков первичной обмотки трансформатора тока Т1. Утечку в 10 мА можно имитировать, включив первичную обмотку трансформатора Т1 в сеть 220 В через резистор 22 кОм мощностью не менее 5 Вт.