Молниезащита. Назначение и применение

14.11 Молниезащита зданий и сооружений

Молния представляет собой очень сильный разряд скопившегося атмосферного электричества, которое образуется вследствие трения о воздух капелек водяных паров в атмосфере. Грозовые тучи состоят из облаков с разными знаками заряда. Потенциал атмосферного электричества грозовых туч достигает огромных размеров. Заряд молнии составляет сотни тысяч ампер, а напряжение – свыше 2 миллионов вольт.

Воздействие молнии на здание или сооружение может проявляться в виде непосредственного разряда, вызывающего повреждения и разрушения, или в виде явлений электростатической и электромагнитной индукции, или в виде заноса высоких потенциалов через металлические коммуникации. Прямой разряд молнии, в отличие от шарового блуждающего разряда, отличается мгновенным действием. В течение долей секунды (до 100 мксек) по каналу молнии протекает ток силой 200 – 500 кА разогревая его до 20000С и выше. Индуктивные токи и заносы высоких потенциалов могут вызвать искрение в местах сближения металлических конструкций и оборудования.

Система мероприятий, направленных на нейтрализацию опасного влияния атмосферного электричества, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от взрывов, разрушений и пожара, называется молниезащитой. В зависимости от характера необходимых мероприятий по молниезащите все здания и сооружения разделяются на три категории.

Первая категория – наиболее опасные промышленные здания и сооружения, в которых действие молнии может привести не только к пожару, но и взрыву и повлечь за собой большие разрушения и человеческие жертвы (склады со взрывоопасным имуществом и т.п.). Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) эти объекты относятся к классу В – I и В – II.

Вторая категория – здания и сооружения, опасные в отношении взрыва. Однако взрыв не может повлечь за собой значительные разрушения и человеческие жертвы, поскольку взрывоопасные и горючие вещества хранятся в специальной или металлической таре. Согласно ПУЭ эти объекты относятся к классу В – Iа, В – Iб и В – IIа, В – Iг.

Необходимость и степень молниезащиты объекта определяется в зависимости от грозовой деятельности в месте расположения объекта, его пожаро- и взрывоопасности. Средняя грозовая деятельность за год определяется по карте среднегодовой продолжительности гроз в часах или на основании официальных данных местной метеорологической станции. Так, среднее число грозовых дней в году для городов Европейской части составляет от 5 до 39, для Кавказа 50 – 68. Географические районы с количеством грозовых дней в году до 10 принято считать слабо грозовыми, от 10 до 30 дней – грозовыми и более 30 дней – сильно грозовыми. Если число грозовых дней в году менее 10, то устройство молниезащиты нецелесообразно, за исключением отдельных зданий и сооружений, в зависимости от их пожарной опасности и ценности.

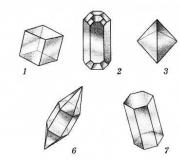

Рис. 3.26 Типы молниеотводов и их защитные зоны:

а) одиночный стержневой молниеотвод; в) тросовый (антенны) молниеотвод; в) двойной стержневой молниеотвод

Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводом (рис. 3.26), состоящим из молниеприемников 1, воспринимающих непосредственно на себя разряд молнии, заземляющих устройств 3, служащих для отвода тока в землю и тоководов 2, соединяющих молниеприемники с заземлителями. При ударе молнии разряд атмосферного электричества проходит через молниеотвод, минуя защищаемое здание или сооружение. Способ защиты от прямых ударов молнии выбирают в зависимости от характера и категории здания или сооружения.

Здания и сооружения первой категории высотой до 30 м защищаются молниеотводами, устанавливаемыми отдельно или на самом объекте защиты, но изолированно от него. Объекты выше 30 м защищают неизолированными молниеотводами, устанавливаемыми на самом объекте. Объекты второй категории защищают в основном молниеотводами, устанавливаемыми непосредственно на объекте. В объектах третьей категории, расположенных в слабогрозовых географических районах, можно ограничиться заземлением металлической крыши здания, которое служит молниеприемником.

Для зданий и сооружений первой категории предусматривается раздельное заземление от первичного и вторичного проявления молнии; для объектов второй категории допускается единое заземление.

Для защиты больших площадей, а так же для большей надежности зоны зашиты, применяют многократные стержневые молниеотводы.

Стержневой молниеотвод (рис. 3.26б) может быть одиночный – с одним стержнем, двойной – с двумя отдельно стоящими стержнями (рис. 3.26в) и многократный – с тремя и более отдельно стоящими стержнями, образующими общую зону защиты.

Тросовый молниеотвод может быть (рис 3.26б) одиночный, состоящий из одного троса (антенны), закрепленного на двух опорах, по каждой из них прокладывается токоотвод, присоединенный к отдельному заземлителю у основания, и двойной, состоящий из двух одиночных тросовых молниеотводов одинаковой высоты, расположенных параллельно и действующих совместно, образуя общую зону защиты.

Молниеприемники изготавливаются преимущественно из стали. Длина стержневых молниеотводов от 200 до 1500 мм, площадь сечения не менее 100 мм 2 .

Токоотводы изготавливают из стальной проволоки сечением не менее 35 мм 2 из многожильного троса или стали любого профиля и марки.

В качестве молниеприемников можно использовать металлические конструкции защищаемых объектов: трубы, дефлекторы, решетки и другие конструкции, возвышающиеся над объектом.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой Н < 60 м представляет собой конус (рис 3.26а). Основанием конуса или границей зоны защиты на уровне земли является окружность радиусом r = 1,5 Н. Защитная зона представляет собой конус высотой h = 0,8 Н.

Молниезащите подлежат опоры воздушных линий связи, радиотрансляционных сетей и антенно–мачтовые сооружения, состоящие из антенных опор, антенн, фидерных линий, включая вводы их в технические здания.

Для защиты опор воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей от ударов молний используются стержневые молниеотводы, установленные на всех ответственных опорах воздушной линии и на участках пересечения с высоковольтными линиями.

Вводы радиотрансляционных линий и вводы антенн в здание, для защиты аппаратуры от перенапяжений, возникающих под влиянием разрядов молний, также оборудуются молниезащитой. Для защиты аппаратуры и установок от перенапряжений в воздушных линиях, возникающих при грозовых разрядах, на линиях устанавливаются искровые, газонаполненные или вентильные разрядники. Зазоры искровых разрядников регулируются в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации. Проверка и регулировка зазоров производится весной в начале грозового периода, после каждой грозы и после каждого появления постороннего напряжения на проводах линии.

Молниезащита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется заземлением антенных опор и антенно-фидерных устройств. Если технология работы антенно-фидерных устройств не допускает их заземления, необходимо параллельно вводу антенны и фидера антенны в техническое здание радиостанции установить грозоразрядник, не влияющий на работу передатчика и атенно-фидерных устройств.

Молниезащитному заземлению подлежит каждая металлическая и железобетонная антенная опора независимо от их количества, а также оттяжки металлических мачт. Для выравнивания возникающих при ударе молнии высоких потенциалов молниезащитный заземлитель опоры должен иметь электрическое соединение с заземлителем электроустановок технического здания.

Для молниезащиты кабельных линий связи применяются следующие меры:

Защита с помощью подземных проводов;

Защита с помощью воздушных проводов;

Использование грозостойких кабелей.

Для защиты кабеля от удара молнией в земле параллельно ему прокладываются защитные провода (троссы) на глубине, равной половине глубины прокладки кабеля, но не менее 0,4 м.

Защита кабеля с помощью воздушных проводов производится подвешиванием на крюках деревянных опор двух стальных проводов. Воздушная линия строиться вдоль защищаемого кабеля на расстоянии 2 – 3 м от оси траншеи. Провода защитной линии заземляются через 120 – 300 м.

Прямой удар молнии в здание или сооружение и разряды от электростатической индукции облаков и от электромагнитной индукции тока молнии внутри здания могут поражать в нем людей, вызывать пожары и взрывы, разрушения каменных и бетонных сооружений, расщеплять деревянные опоры воздушных линий и повреждать изоляцию. Защита от атмосферного электричества должна быть организована в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

В зависимости от наличия и класса взрывоопасных зон в данном здании требуется одна из трех категорий молниезащиты или молниезащита необязательна вообще.

Молниезащита категории I применяется для промышленных зданий со взрывоопасными зонами классов В-Ia и В-II. Все это не сельские объекты.

Молниезащита категории II используется для производственных зданий с зонами классов В-Га, B-Iб и В-IIа (при условии, что они занимают не менее 30 % объема всего здания, а если менее, то либо все здание защищают по категории III, либо часть по категории II), а также открытых установок с зонами класса В-Iг. Молниезащита этих открытых установок обязательна на всей территории, в то время как молниезащита категории II для зданий требуется только в местностях, где бывает не менее десяти грозовых часов в год. Деление территории на районы с различным числом гроз (грозовых часов) приведено в ПУЭ и в Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Молниезащиту категории II выполняют для аммиачных холодильников, мельниц, заводов или цехов по производству комбикормов, сенной муки, складов ТСМ с бензином, некоторых удобрений, ядохимикатов.

Для остальных производственных, жилых и общественных зданий нужно сооружать молниезащиту категории III или не сооружать вовсе в зависимости от назначения и характера здания, а иногда также и от ожидаемого числа прямых ударов молнии в это здание за год.

Это число определяют расчетом в зависимости от размеров здания и количества грозовых часов.

Независимо от числа ожидаемых прямых ударов молнии при 20 и более грозовых часов в год молниезащиту категории III сооружают в следующих случаях: для наружных установок классов II... III; для зданий степеней огнестойкости III... IV - детских садов, яслей, школ и интернатов, спальных корпусов и столовых, оздоровительных детских лагерей и домов отдыха; для больниц, клубов, кинотеатров; для вертикальных вытяжных труб котельных или промышленных предприятий, водонапорных и силосных башен при высоте более 15 м от земли. В местностях с числом грозовых часов не менее 40 в год молниезащита категории III требуется для животноводческих и птицеводческих зданий со степенями огнестойкости III...V: коровников, телятников и свинарников не менее чем на 100 голов всех возрастов и групп животных, конюшен на 40, овчарен на 500 и птичников на 1000 голов (всех возрастов); для жилых домов - только при высоте более 30 м (более пяти этажей), если они расположены дальше 400 м от общего массива.

Молниезащита категории III защищает от прямого удара молнии и от заноса высоких потенциалов в здание через воздушные электрические линии, а также через другие надземные металлические коммуникации (эстакадные трубопроводы, подвесные железные дороги).

Эти коммуникации при вводе в здание и на ближайшей опоре присоединяют к заземлителям с сопротивлением не более 30 Ом. На вводе можно использовать для этого заземлитель защиты от прямого удара молнии.

На воздушных электрических линиях напряжением до 1000 В, проходящих по открытой местности или по улице с одно-, двухэтажной застройкой (в случае, если линия не экранируется высокими деревьями или домами), заземляют изоляторные крюки или штыри фазных проводов (в том числе линии уличного освещения) и нулевой провод не реже чем через 200 м при грозах 10... 40 ч в год и не реже чем через 100 м при большем числе гроз (больше бывает, например, к западу от Москвы). Сопротивление заземлителя должно быть не более 30 Ом, его делают на опорах с ответвлениями к вводу в здание, где может быть много людей (школа, ясли, больница, клуб), или в животноводческие помещения, склады, а также на конечных опорах линий, если от них сделан ввод в любое строение. При этом предыдущее заземление должно отстоять от концевой опоры с заземлением не далее чем на 100 м при грозах 10...40 ч в год и не далее 50 м, если их больше.

При появлении грозовых перенапряжений на проводах линии изоляторы перекрываются по поверхности электрическим разрядом на заземленные крюки, а в дома проникают только сравнительно небольшие перенапряжения. Только приближение во время грозы к проводке на несколько сантиметров может представлять опасность, например при попытке включить или выключить свет, радио. А при отсутствии или неправильном выполнении грозовой защиты наблюдались случаи поражения людей на расстоянии 2 м от проводки и более.

Все сказанное выше относится как к деревянным, так и к железобетонным опорам. У тех железобетонных опор, где не требуется грозовое защитное заземление, зануляют арматуру, изоляторные крюки или штыри и светильники. В качестве заземляющего проводника используют стальную катанку диаметром не менее 6 мм, которую к крюкам присоединяют проволочным бандажом, а к нулевому проводу - зажимом. На железобетонных опорах используют арматуру опоры, к которой приваривают верхний и нижний заземляющие выпуски для присоединения заземляющих крюков и для соединения с заземлителем.

Грозозащитные заземления на линии делают чаще, чем повторные заземления нулевого провода.

Для защиты от прямого удара молнии применяют стержневые или тросовые молниеотводы. Стержневой молниеотвод представляет собой вертикальный стальной стержень любого профиля, укрепленный на опоре, стоящей поблизости от защищаемого объекта, или на дереве. Расстояние от опоры до здания не нормируется, но желательно, чтобы оно было не менее 5 м. Площадь поперечного сечения стержня, называемого молниеприемником, обычно бывает не менее 100 мм2, а длина - не менее 200 мм. Его соединяют с заземлителем токоотводом из стальной катанки диаметром не менее 6 мм, но можно использовать в качестве токоот-водов металлоконструкции защищаемых зданий и сооружений со сваркой их сочленений. Это металлические фермы, колонны, направляющие лифтов, пожарные лестницы.

Для молниезащиты надо максимально использовать естественные стержневые молниеотводы: вытяжные трубы, водонапорные башни и другие высокие сооружения, расположенные поблизости от защищаемого объекта. Деревья, растущие ближе 5 м от зданий III...V степеней огнестойкости, можно использовать в качестве опоры молниеотвода, если на стене здания против дерева на всю высоту стены проложить токоотвод, приварив его к заземли-телю молниеотвода. Однако допускается при любой категории молниезащиты располагать молниеотводы непосредственно на защищаемом здании без каких-либо дополнительных мер. В качестве молниеприемника можно использовать металлическую крышу, заземленную по углам и по периметру не реже чем через 25 м или наложенную на неметаллическую крышу сетку из стальной катанки диаметром 6... 8 мм с размером ячеек сетки до 12х 12 мм и узлами, соединенными сваркой, заземленную так же, как металлическая крыша. К сетке или металлической кровле присоединяют железные колпаки над дымовыми трубами или специально наложенное на трубу проволочное кольцо, если колпака нет.

Не требуется никаких специальных молниеприемников, если перекрытие крыши состоит из металлических ферм или из железобетона, а гидроизоляция и утеплители - негорючие (из шлаковаты и т. п.). Фермы заземляют.

Можно иметь один общий заземлитель для защиты от прямого удара молнии, от заноса грозовых перенапряжений по воздушным линиям или другим протяженным коммуникациям и от поражения электрическим током. Дымовые трубы электростанций и котельных или силосные и водонапорные башни должны иметь высоту молниеприемника над трубой не менее 1 м. Рекомендуется вместо устройства специального искусственного заземлителя использовать железобетонный фундамент трубы или башни. У железобетонных труб и башен токоотводом служит стальная арматура, а у металлических молниеприемники и токоотводы не требуются совсем.

На рис. 38 показана зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h. Она представляет собой круговой конус с вершиной на высоте h 0 ≶1 и с границей зоны на уровне земли в виде окружности радиуса r 0 . Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте h x представляет собой круг радиусом r x . Различают более узкую зону, в которой объект защищен от удара молнии с вероятностью 99,5 %, и более широкую зону, где вероятность защиты 95%. Сельские объекты, как правило, требуют более широкую защитную зону. Для нее имеют место такие соотношения: h 0 = 0,92h; r 0 = 1,5h; r x = 1,5(h-h x /0,92); h = 0,67r x + h x /0,92.

Рис. 38. Схема одиночного стержневого молниеотвода и его защитная зона

В качестве заземлителей молниеотвода, находящегося на крыше защищенного здания, можно использовать заземлители, сооруженные по соображениям электробезопасности (повторные заземления нулевого провода), а если они далеко от молниеотвода или вообще отсутствуют (при электроснабжении здания по кабелям с пластмассовыми оболочками), то можно использовать железобетонный фундамент здания, присоединяя токоотвод от молниеприемника к арматуре фундамента сваркой. От каждого молниеприемника на коньке крыши должны отходить по два токоотвода по обоим скатам крыши к своим заземлителям. Если нет железобетонного фундамента, сооружают специальный в виде двух вертикальных стержней диаметром 10...20 мм и длиной по 3 м, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга и соединенных под землей на глубине не менее 0,5 м стальной полосой сечением не менее 40x4 мм.

При молниеприемнике в виде заземленной металлической кровли или сетки на неметаллической кровле заземлитель делают в виде заземляющей стальной полосы 25x4 мм, проложенной на ребре вдоль здания на глубине 0,5 ...0,8 м и на расстоянии от фундамента 0,8 м. К этим полосам должны быть присоединены все металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, расположенные внутри здания.

Чтобы люди и животные не были поражены шаговым напряжением, сосредоточенные заземлители молниезащиты всех категорий рекомендуется располагать не ближе чем в 5 м от дорог и пешеходных дорожек, от входов в здания, в редко посещаемых местах (газоны, кустарники). Токоотводы не должны проходить вблизи дверей или ворот животноводческих помещений. При вынужденном размещении заземлителей в часто посещаемых местах эти места должны быть асфальтированы. Например, при размещении заземлителя вдоль стены коровника ширина асфальтового покрытия должна быть не менее 5 м от стен.

Наружные установки класса П-III, в которых применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки паров более 61 °С, защищают от прямого удара молнии следующим образом: корпуса этих установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм защищают молниеотводом (отдельно стоящим или установленным на защищаемом сооружении), причем пространство над газоотводными трубами может не входить в зону защиты молниеотвода. Если толщина металла крыши не меньше 4 мм или независимо от толщины крыши объем отдельных емкостей составляет менее 200 м3, то их достаточно присоединить к заземлителям не реже чем через 50 м по периметру основания.

Протяженные молниеотводы (заземленные тросы из многожильного стального каната площадью поперечного сечения не менее 35 мм2) применяют для защиты от прямого удара молнии длинных зданий. Тогда за высоту тросового молниеотвода считают высоту троса над землей в месте, где он ближе всего к земле в результате провисания Нт, а стрелу провеса принимают равной 2 м при длине здания до 120 м, т. е. Нопор = Нт + 2. На уровне земли Rо = = 1,7Нт. На высоте Нх (высота стены) Rx = 1,7(Нт + Нх/0,92), а если заданы Нх и Rx (например, половина ширины здания), то можно найти Нт = 0,6 RxHx/0,92.

Небольшие строения со степенью огнестойкости III...IV, расположенные в сельской местности со средней продолжительностью гроз за год 20 ч и более, разрешается защищать от прямого удара молнии упрощенно по сравнению с III категорией молниезащиты одним из следующих способов.

1. В качестве опоры молниеотвода используется дерево, растущее на расстоянии 3... 10 м от строения, если его высота не менее чем в 2 раза превышает высоту строения с учетом выступающих над его кровлей труб и антенн. По стволу дерева прокладывается токоотвод, который должен выступать над его вершиной не менее чем на 0,2 м. У корней дерева выполняют упрощенный заземлитель в виде одиночного вертикального стержня диаметром не менее 10 мм и длиной 2...3 м или такого же горизонтального на глубине не менее 0,5 м (так же заземляют и в трех других вариантах упрощенной молниезащиты. Все соединения допускают болтовыми, а не сварными). Главное упрощение в этом варианте состоит в отсутствии проверки, все ли строение входит в зону защиты молниеотвода.

2. Если конек крыши соответствует максимальной высоте строения, над ним подвешивают тросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 0,25 м. Опорами троса могут служить деревянные планки, закрепленные на торцах крыши. При длине здания более 10 м токоотводы от обоих концов троса прокладывают по торцевым стенам или по одному скату крыши с каждого конца, а если длина здания меньше 10 м, то заземляют только один конец троса.

3. Если над коньком и другими элементами возвышается дымовая труба, на ней укрепляют стержневой молниеприемник, не менее чем на 0,2 м возвышающийся над трубой. От него достаточно одного токоотвода по одному скату крыши.

4. Металлическую кровлю заземляют в одной точке, причем к кровле присоединяют все металлические предметы, выступающие над ней, а токоотводом могут служить водосточные трубы, металлические лестницы, если в них обеспечена непрерывность электрической цепи.

Попадание молнии непосредственно в здание вызывает пожар из-за деформации материалов, резкого и сильного повышения их температуры. Поэтому молниезащита зданий и сооружений - необходимый элемент в оборудовании любого гражданского, административного или промышленного объекта. Это комплекс технических мер для обеспечения безопасности сооружения, оборудования, имущества и людей, находящихся в здании. И это далеко не надуманная проблема, поскольку на планете в среднем за день происходит более 40 тысяч гроз. Но есть и другой аспект в современном мире - это повреждение или полный выход из строя электронного оборудования в результате перегрузки, вызванной даже удаленными грозовыми разрядами. А это во времена компьютеров и интернета проблема очень значительная.

Для того чтобы этого не случилось, разработана системная комплексная молниезащита зданий и сооружений. Попадание молнии в даже на расстоянии в несколько сот метров от объекта вызывает мощный импульс, который способен перейти в здания, находящиеся неподалеку, вывести из строя и создать возгорание. В связи в различными характерами угроз разработаны две системы: внешняя молниезащита зданий и сооружений и внутренняя. Каждая из них призвана решать конкретные задачи.

Внешняя система должна поймать молнию, направляющуюся в здание, транспортировать ее по специальному отводу в землю, при этом полностью блокируя возможность нанести ущерб сооружению и людям, находящимся в нем. Внутренняя молниезащита может обеспечить снижение электромагнитных эффектов на системы коммуникаций, расположенные на объекте. Такие системы введены в обязательном порядке нормативными документами как на стадиях разработки проектов, строительства или реконструкции, так и на эксплуатационный период всех видов объектов и промышленных коммуникаций независимо от права собственности и Но ситуация далеко не так проста, поскольку существует два документа: молниезащита зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. Эти инструкции не равнозначны.

Принципиально устройство молниезащиты зданий и сооружений зависит от функций, которые оно должно выполнять. Внешняя система состоит из молниеприемника, токоотвода и заземляющего элемента. Внутренняя более сложна - это молниеразрядники, устройства защиты от для искр и газа, барьеры для молниезащиты. В странах Америки и Европы требования к данным системам гораздо выше, нежели в нашей стране. Устройства молниезащиты там активизируют свои функции уже в случае угрозы разряда за счет специальных датчиков, способных улавливать повышение напряжения в атмосфере. Это так называемые стержневые молниеотводы. Они способны защитить гораздо большую площадь.

Издавна люди понимали, что качественная молниезащита зданий и сооружений - это обеспечение безопасности людей и собственности от угроз пожара и смертей. Это в первую очередь гарантия собственного благополучия.